女神湖や白樺湖は2009年2月1日から1泊2日で

息子家族と来たことがあります。

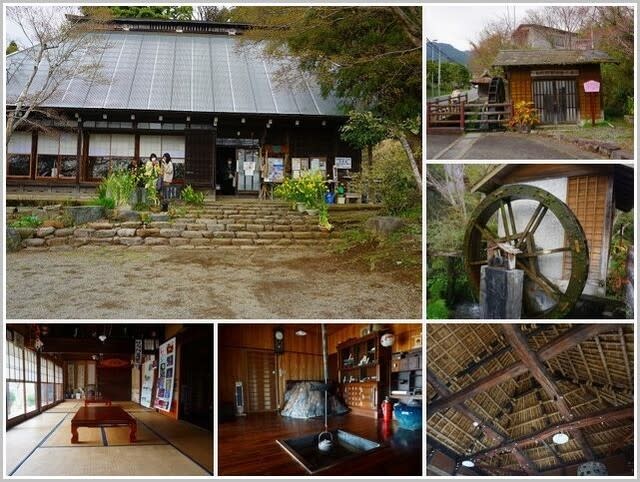

その時は女神湖に行く前に、姫木平の「利休庵」という

田舎風で風情のあるお蕎麦屋さんに寄ったので、

今回もそこでお食事をしようと思い、行ってみたのですが

なかなか見つかりません。

あとで調べて分かったのですが、「利休庵」さんは

もうお店を閉じられていました。

こちらがその時のブログです。

よろしかったらどうぞ…。

残念でしたが、ランチはあとですることにし、

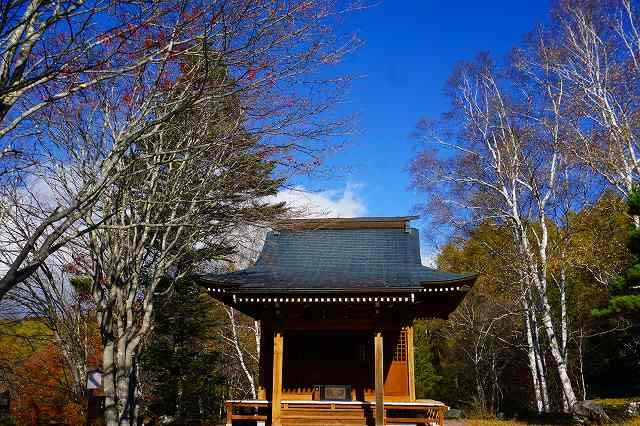

女神湖の周囲を散策しました。

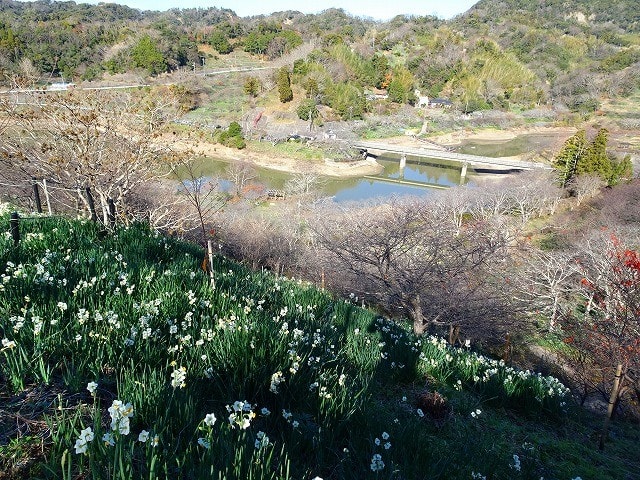

標高1540mにある女神湖は、1966年、赤沼と呼ばれる湿地に

温水ため池として完成。

別名を女神山(女神・めのかみ)と呼ばれる蓼科山にちなみ

女神湖と命名されたそうです。」

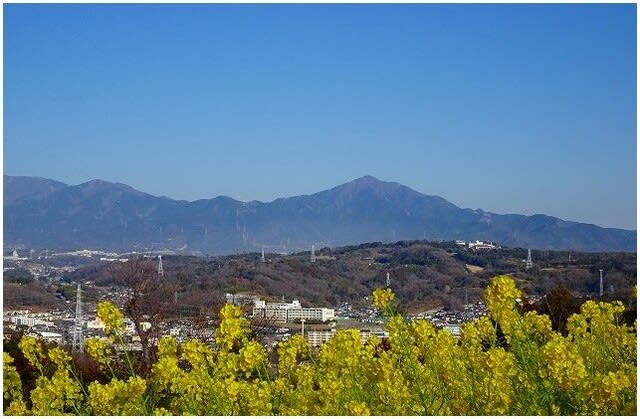

蓼科山

この位置から見える立て砂残はなだらかで、別名の女神山に相応しいですね。

水鏡

湖面に映る蓼科山

紅葉林

白樺湖

観光地として有名ですが、もともとは、湖面標高1,416㎞、周囲約3.8㎞、

面積約36㏊の農業用溜池で、現在も、音無川に流下し、

茅野市北山、米沢、千野地域の水田500㏊に用水を供給しているそうです。

今回訪れた御射鹿池、蓼科湖、女神湖も農業用温水ため池として

誕生した人造湖。この地域の方々がいかに農業に心血を注いできたのか

よくわかります。

白樺湖では昔、子供たちと泊まったホテルの近くの

駐車場に車を止め、少しだけ歩きました。

何度も訪れていますが、今回は、観光客の少なさに驚きました。

ボートで釣りをしている人が見えますが、何か釣ったようです。

獲物はお魚ではなく巨大カラス貝でした。

カラス貝は30cmを超える個体も見られる大型の淡水貝で、

主に湖や池、沼などに生息しています。

また、ドブガイとよく混同されている貝である事でも知られ、

カラスガイは生息数が多くない事から

ドブガイを間違ってカラス貝と呼んでいるケースが多いようですが、

こちらは、間違いなくカラス貝のようです。

30㎝位近くありそう!

これだけ大きいと、美味しくなさそうです。

釣り人は湖に戻すと言っていました。

ビーナスライン・白樺湖展望台より

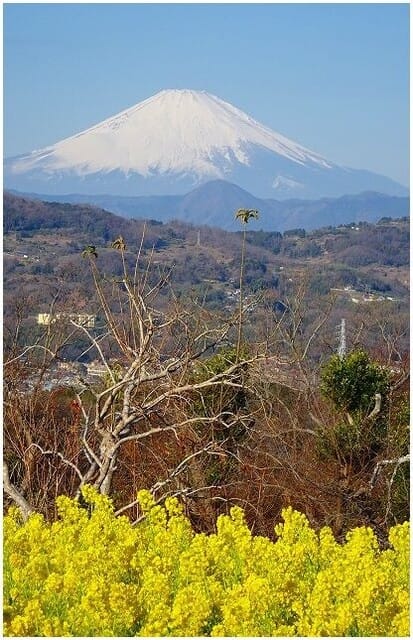

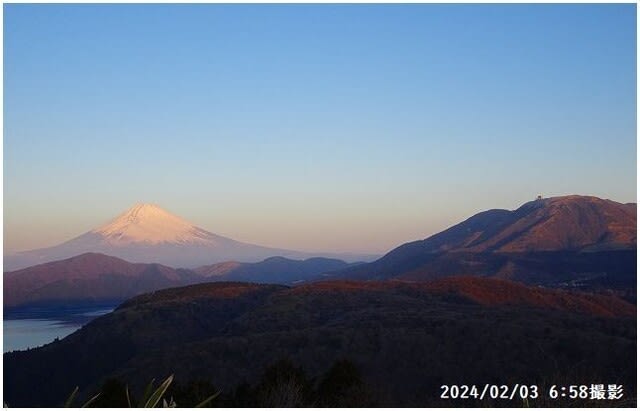

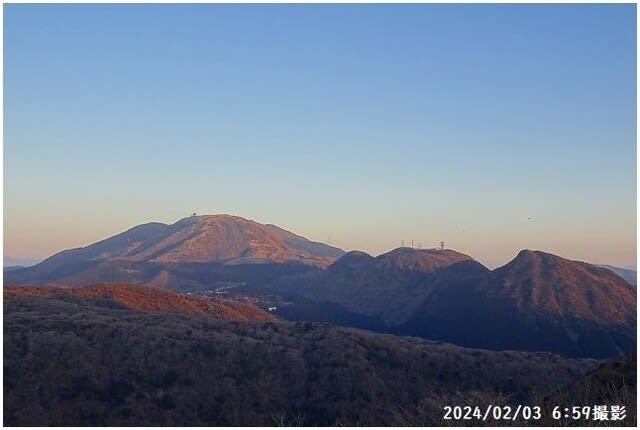

ビーナスライン・霧ヶ峰富士見台展望台

草原の高台に位置している展望台で、

富士山、南アルプス、中央アルプス、御嶽山、北アルプスなど、

ビーナスラインで一番の絶景が駐車場から楽しめます。

こちらの写真は、八ヶ岳と富士山です。

南アルプス

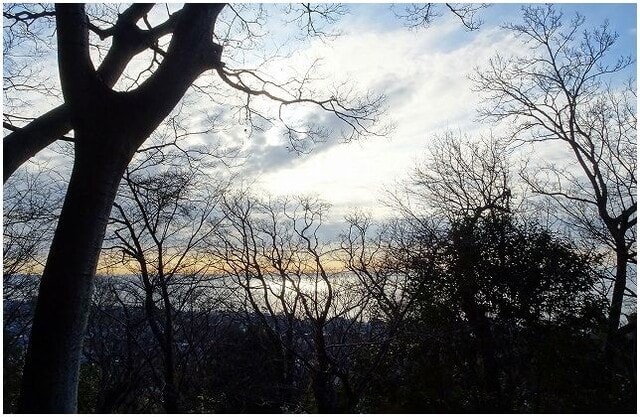

サンセット

この景色を見たくて、寒い中1時間も粘ったのです。

乙女滝の撮影をしている途中から、私のデジカメの

バッテリーが切れてしまったので、

息子のカメラを借りて(一眼レフを2台持って行ったので)

何枚も写真を撮ったのですが、案内板があったのに、

あとから見返すと、山の名はすっかりわからなくなってしまいました。

星空も楽しみたいところですが、日帰りなので

これ以上はいられません(1時間20分滞在)

ビーナスラインを下り、諏訪インター(18:08)から中央高速に乗り

どこかのSAで夕食(息子はカツカレー、私たちはエビ天ぷらそば)をとり、

途中、渋滞にあったので、2区間だけ国道20号線を走り、

圏央道経由で、家に着いたのは10時頃でした。

81歳と78歳がこの強行スケジュール、しかも私は翌日卓球の

練習にも行きました。大したものでしょう?

とても楽しかったですが、朝晩の気温差が身に堪えました。

あっそうそう、お昼は遅くなりましたが、車山高原の土産店で

美味しいパン等を買い、車中で頂きました。

久しぶりに15964歩、歩けたことも嬉しかったです。

୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧

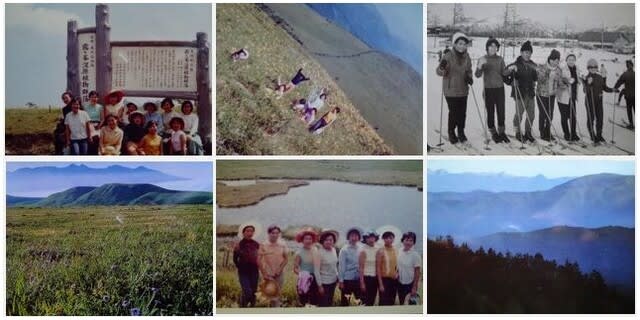

蓼科・霧ヶ峰の思い出

霧ヶ峰

夏はサークルの友人たちとニッコウキスゲを見に行き

あまりの美しさに、2年連続で行きましたし、

冬はスキーデビューをした山でもありました。

その頃から今でも、根っからの信州好きです。

スキーの写真には男子が一人いますが、友人のボーイフレンドでした。

東京外国語大学の2年生で、東大に編入したいと言っていましたが

十分頭が良いのに、どうして東大にこだわるのか

当時の私は、不思議でなりませんでした。

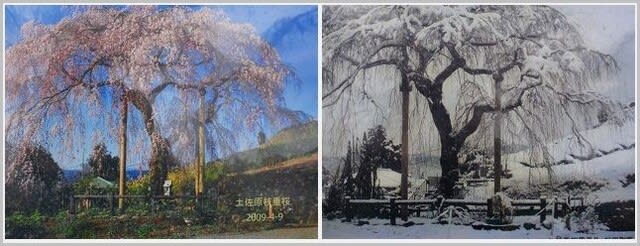

蓼科・白樺湖

長女が小学校2年生、長男が幼稚園の年長さんの時の写真。

二人とも動物が好きで、長い時間、牛と戯れていました。

牛はホルスタイン種でしたが、牛には毛が生えているのか

皮だけなのか聞かれ、返事に困った覚えがあります。

写真などで見る限り、毛がふさふさと生えているようには思えなかったし、

ハンドバックやコートなど牛革皮製品には馴染があったので、

毛は生えていないのではないかとの思いはありましたが、

子供には短い体毛が見えたのかもしれません。

白樺湖でのボート遊びも楽しそうでした。

湖の近くのホテルで一泊しましたが、現在も営業していたのでホッとしました。

白樺湖

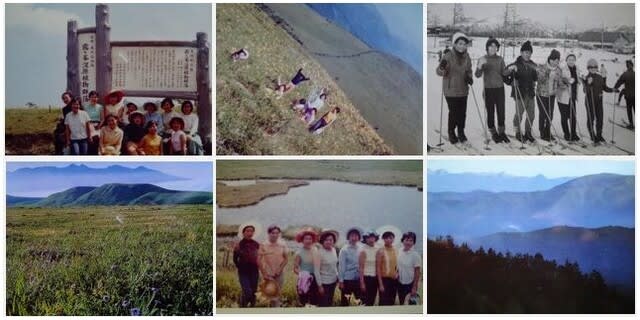

ビーナスライン・霧ヶ峰富士見台展望台

本文にも書き、当時のブログにもリンクしましたが、

息子の孫が1年生の時の写真です。

1日目は姫木平、女神湖、蓼科湖をドライブがてらさっと見て

3時ごろ白樺湖のリゾートホテルへ…。

夜は近くのイベントホールで開かれている氷燈祭を見学しました。

翌日も孫のK君はそり遊びなどを楽しみ

(息子曰く、記憶にはありませんが、私も楽しんでいたようです)

帰りのルートは今回と同じでした。

私の子育て中もそうでしたが、子連れだと無理なないスケジュールを立てるので

出発の時間は遅く、帰りは早く帰ってこられるのが良いですね。

パチリ!

パチリ!