本記事は2018年03月07日の調査によって加筆・修正されています。

修正箇所を青文字で記入。

極軸調整不可の図

技師長の笠原です。

今回は堂平天文台91cmイギリス式反射式望遠鏡のダメ出し第一弾です。

まず結論から言いましょう。

上記のごとく極軸調整が出来ない構造であります!

・北端・南端軸受け共、二つ割りのメタル受け機構。

|

+->自動調芯ボールベアリング受けでした。

・南端はいくらかの球座受けになっている可能性もあるが、

見たところソリッドに固定されていた。

|

+->球座ではなく、自動調芯ボールベアリングでした。

・北端には方位・高度調整機構が備わっているが、これは据え付け時に

36°00’22”に調整するためのものであり、設置後に極軸を微修正

してはいけない。

|

+->理由は・・・ギアトレインが全て極軸ベースプレートに固定

されているからです。

つまり、北端の調整機構を動かそうものなら、

追尾用ウォームホイールとウォームギアのクリアランスも傾きも

狂う構造である。同様に粗動モータ用平ギアもガリガリ・グチャ!

である。

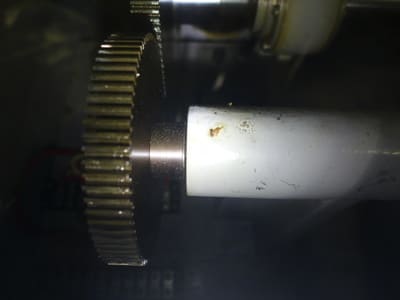

まさかの二分割メタル受け!

自動調芯ボールベアリングが入っています。

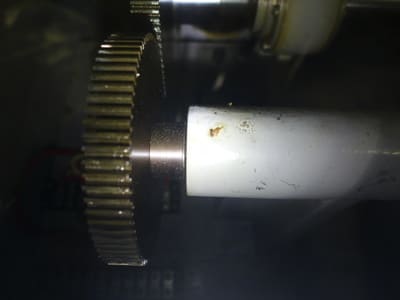

南端部も二分割メタル受けだが、やや球座か

自動調芯ボールベアリングが入っています。

何故こうなったのか?

この構造では、据え付け時以外の極軸調整が出来ない。

しかも、据え付け時でさえ、極軸を調整後に各ギアトレインの

アライメントを決めなければならない。

なんという構造だ!有り得ないぞ。

私が6時間調査をして、どう考えても、どうひねっても調整不可能だった。

もちろん、南端ピラーごと方位・高度調整など出来る構造物ではない。

<結論>

60年前の設計時、望遠鏡の極軸が何であるのか?

調整機構をどのように作るべきなのか・・・

誰も知らずに作ったと思われる。

地球の歳差運動とか、地震によるズレ、地盤沈下などなど。

全く考慮されていない。

それでも観望会程度はクリアできている。

3.11の時、北端ピラーが一部欠け、ドームがレールから外れたが、

極軸は岩盤に載っているピラーで守られた模様。

当時の機械屋さんを責めても仕方がない。

機械としては良く出来ています。

<ベアリングを使っていないぞ>

使っています。

60年前の設計時、直径1m越えのテーパーローラーベアリングは

無かった模様。NTNが1.15mの”超大径”ベアリングを作ったという

ヒストリーがあった。これ、ボールベアリングだろうねえ。

よって、

この望遠鏡、大きなベアリングが一切使われていないのです!

”まさかの二分割メタル受け”は、そのような時代背景があってのこと。

円筒コロぐらいは入っているかもしれないけどね。

軸構造に関しては2018年03月08日の記事、

”堂平の宇宙(そら)から12”で詳しく書いています。

良く見ると、ギア軸受けも全部メタル受けです。

<機内配線整理を開始>

現状使われていないケーブルがゴチャゴチャと這いずり回っており、

実にうっとおしい。

配電盤の中をチョキチョキぶった切った。

今回はスター・トラッカーケーブルとBNCコネクタバーを捨てた。

赤経軸エンコーダと、

絶対に動かしてはならない方位・高度、調整機構もどき。

ドームは三井造船が昭和37年8月11日に納めた模様。

今回はここまで。

修正箇所を青文字で記入。

極軸調整不可の図

技師長の笠原です。

今回は堂平天文台91cmイギリス式反射式望遠鏡のダメ出し第一弾です。

まず結論から言いましょう。

上記のごとく極軸調整が出来ない構造であります!

・北端・南端軸受け共、二つ割りのメタル受け機構。

|

+->自動調芯ボールベアリング受けでした。

・南端はいくらかの球座受けになっている可能性もあるが、

見たところソリッドに固定されていた。

|

+->球座ではなく、自動調芯ボールベアリングでした。

・北端には方位・高度調整機構が備わっているが、これは据え付け時に

36°00’22”に調整するためのものであり、設置後に極軸を微修正

してはいけない。

|

+->理由は・・・ギアトレインが全て極軸ベースプレートに固定

されているからです。

つまり、北端の調整機構を動かそうものなら、

追尾用ウォームホイールとウォームギアのクリアランスも傾きも

狂う構造である。同様に粗動モータ用平ギアもガリガリ・グチャ!

である。

まさかの二分割メタル受け!

自動調芯ボールベアリングが入っています。

南端部も二分割メタル受けだが、やや球座か

自動調芯ボールベアリングが入っています。

何故こうなったのか?

この構造では、据え付け時以外の極軸調整が出来ない。

しかも、据え付け時でさえ、極軸を調整後に各ギアトレインの

アライメントを決めなければならない。

なんという構造だ!有り得ないぞ。

私が6時間調査をして、どう考えても、どうひねっても調整不可能だった。

もちろん、南端ピラーごと方位・高度調整など出来る構造物ではない。

<結論>

60年前の設計時、望遠鏡の極軸が何であるのか?

調整機構をどのように作るべきなのか・・・

誰も知らずに作ったと思われる。

地球の歳差運動とか、地震によるズレ、地盤沈下などなど。

全く考慮されていない。

それでも観望会程度はクリアできている。

3.11の時、北端ピラーが一部欠け、ドームがレールから外れたが、

極軸は岩盤に載っているピラーで守られた模様。

当時の機械屋さんを責めても仕方がない。

機械としては良く出来ています。

<ベアリングを使っていないぞ>

使っています。

60年前の設計時、直径1m越えのテーパーローラーベアリングは

無かった模様。NTNが1.15mの”超大径”ベアリングを作ったという

ヒストリーがあった。これ、ボールベアリングだろうねえ。

よって、

この望遠鏡、大きなベアリングが一切使われていないのです!

”まさかの二分割メタル受け”は、そのような時代背景があってのこと。

円筒コロぐらいは入っているかもしれないけどね。

軸構造に関しては2018年03月08日の記事、

”堂平の宇宙(そら)から12”で詳しく書いています。

良く見ると、ギア軸受けも全部メタル受けです。

<機内配線整理を開始>

現状使われていないケーブルがゴチャゴチャと這いずり回っており、

実にうっとおしい。

配電盤の中をチョキチョキぶった切った。

今回はスター・トラッカーケーブルとBNCコネクタバーを捨てた。

赤経軸エンコーダと、

絶対に動かしてはならない方位・高度、調整機構もどき。

ドームは三井造船が昭和37年8月11日に納めた模様。

今回はここまで。