毎年わたしは、ゴールデンウィーク明けの新緑の季節に妻と二人でまとまった旅に出ることにしています。

今年は京都でした。

京都は奈良以上に様々な歴史の舞台が積み重なっているため、訪れていないところがまだ限りなくあります。

あまりにもいろいろな時代の史跡が積み重なっているので、どちらかというと奈良の方が落ち着いた旅ができて好きなのですが、それでも歴史を語るうえでは外すことの出来ない場所がたくさんあるので、これからも何度となく訪れることと思います。

前回は、南の宇治平等院、醍醐寺、伏見と少し離れた浄瑠璃寺などをまわってきましたが、今回の京都旅行は、風水の方位にこだわった旅で、北東方面の鯖街道から入って寂光院へ。物語の舞台としてよく登場する仁和寺、下鴨神社のみでまわっていなかった上賀茂神社から始めました。

そして対角線上の裏鬼門、南西方向の石清水八幡宮、後鳥羽院や百人一首の面影を求めて水無瀬神社。

北西からは、明恵上人の栂尾高山寺から空海の神護寺。嵯峨野の大河内山荘。

南東は、泉涌寺と東福寺。

と、移動効率は良くありませんが、京の四隅を攻める旅をしてきました。

私たちはこれら京都、奈良に限らず、どこへ旅をしても一貫して日本の文化や歴史の大きな流れや時代のうねり、風土の起伏などを見ると、何か月の引力の影響のような目立たないながらも確実な法則のようなものがあるのではないかといった印象を、いつも漠然と感じています。

それが何なのかなどということは、とても私に語る力はありませんが、 能登半島から金沢、近江、京都、奈良、尾張、伊勢、吉野、紀州、熊野といった、日本列島の横ではなく縦の線の中に蓄積しているように思えてなりません。

そのまとめようがないテーマを最近意識しているキーワードなどを手掛かりに、以下に無謀にもまとめてみようと思います。

まだ随所が書ききれていない文章ですが、この「〆」を日本列島になぞらえたネタは、よく使う機会があるので、まだ未完の記事ですが先にアップさせてもらいます。ご了承ください。

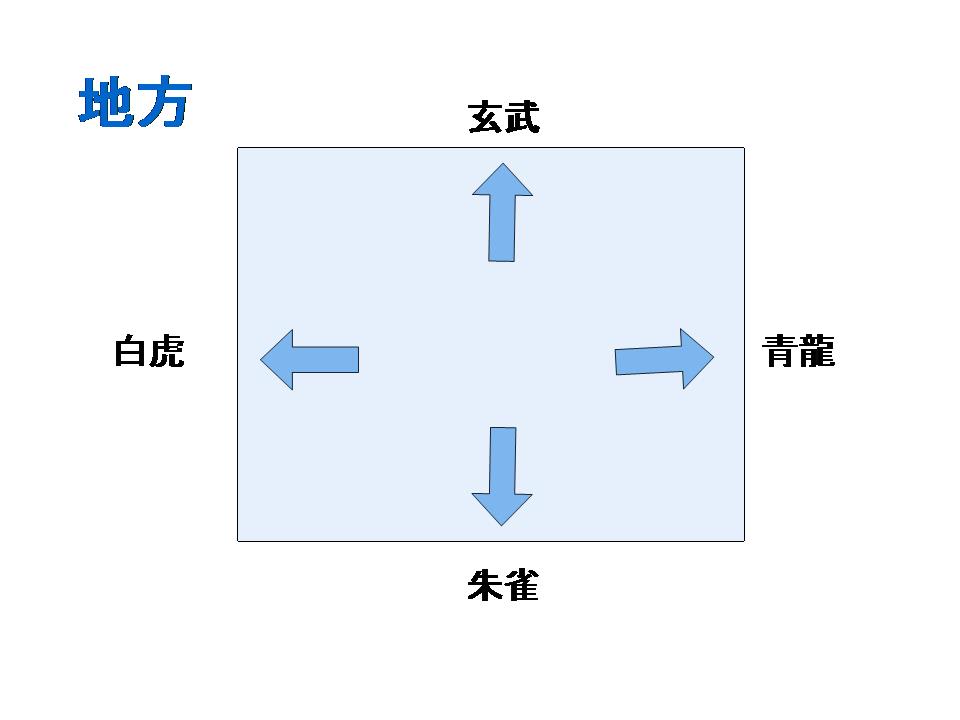

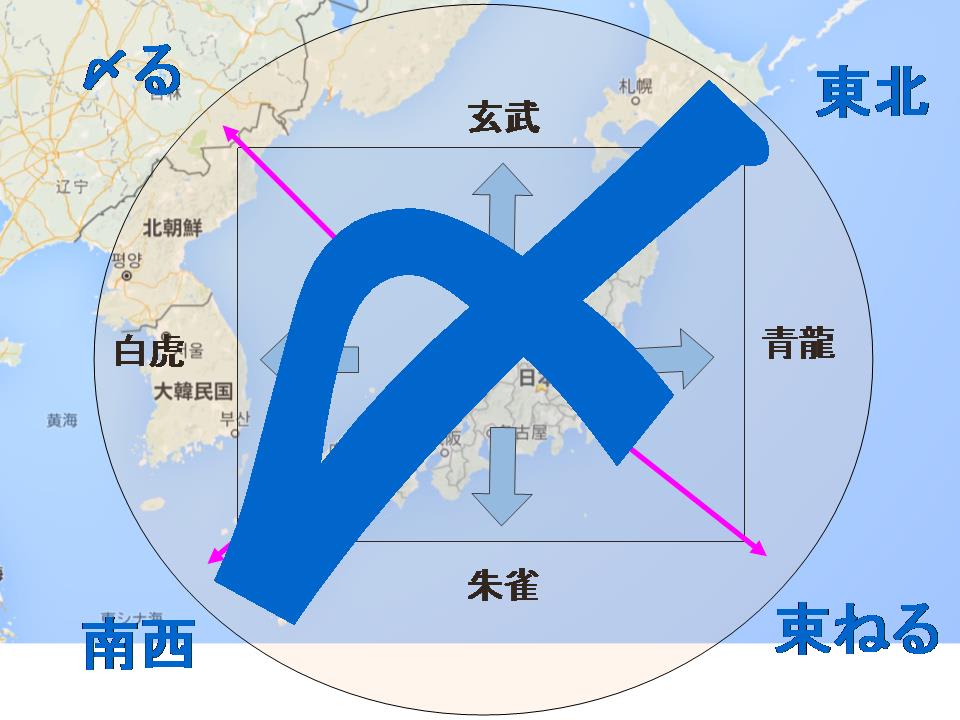

1、青龍・白虎・玄武・朱雀 と「結界」

まず、最初に踏まえておかなければならないのは、風水につながる見方です。

画像は「ラージスケールの風水」より

http://www.nikkenkyo.jp/before/4joho/fusui/3large/large.htm

青の矢印は逆向きにしたほうが良かったかもしれません。

都に限らず大自然のなかに人間が家をつくり、やがて集落から徐々に発展していった都市社会は、四方を結界で区切り、その領域を地鎮祭のような小さな空間から、徐々に広げていっていったものです。

これはなにも「結界」といった意識に限らなくても、自然界に対する人間の日常の意識に根ざしたものであるといえます。

柳田国男は「サカ(坂)」「サキ(崎)」「サク」「サケ」を同義とみなしています。

「サキ」は境界をあらわし、ものごとが異質なものに変わる場所であり、空間と時間の違いはあっても原理は同じであるとしています。

京都や奈良の都のような巨大な姿は、人間界と自然界の結界を最大限にまで広げたものといえるかもしれませんが、むしろその姿は、特殊な例であって、本来は大自然につつまれた人間社会の営み自体が、常にこうした構図のなかにあるのだということが、以下に示す「天円地方」の思想があらわしてるものであると思うのです。

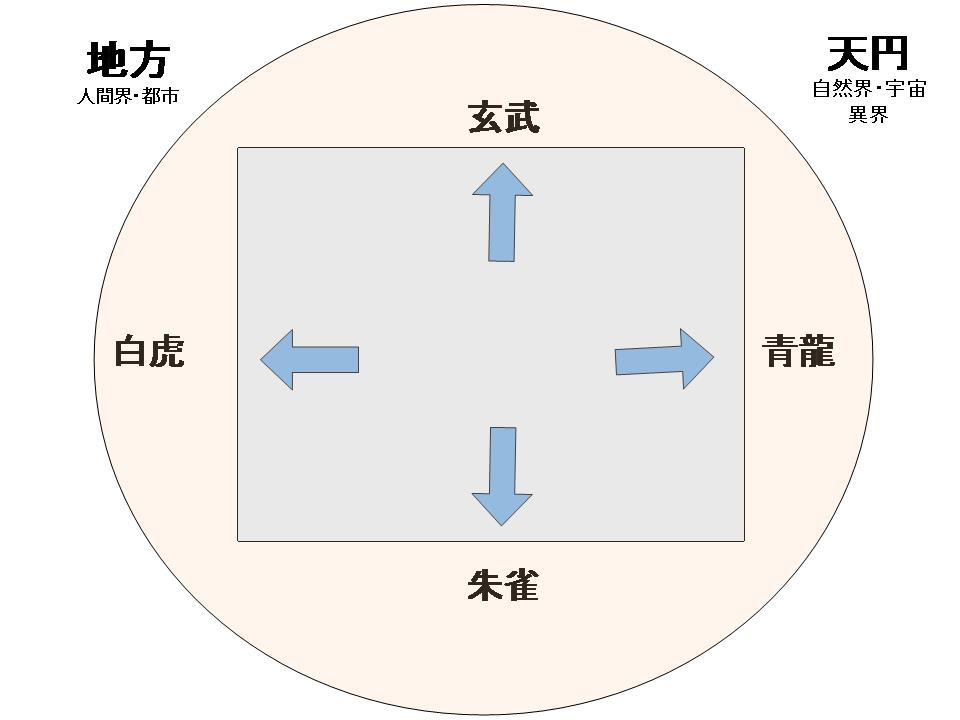

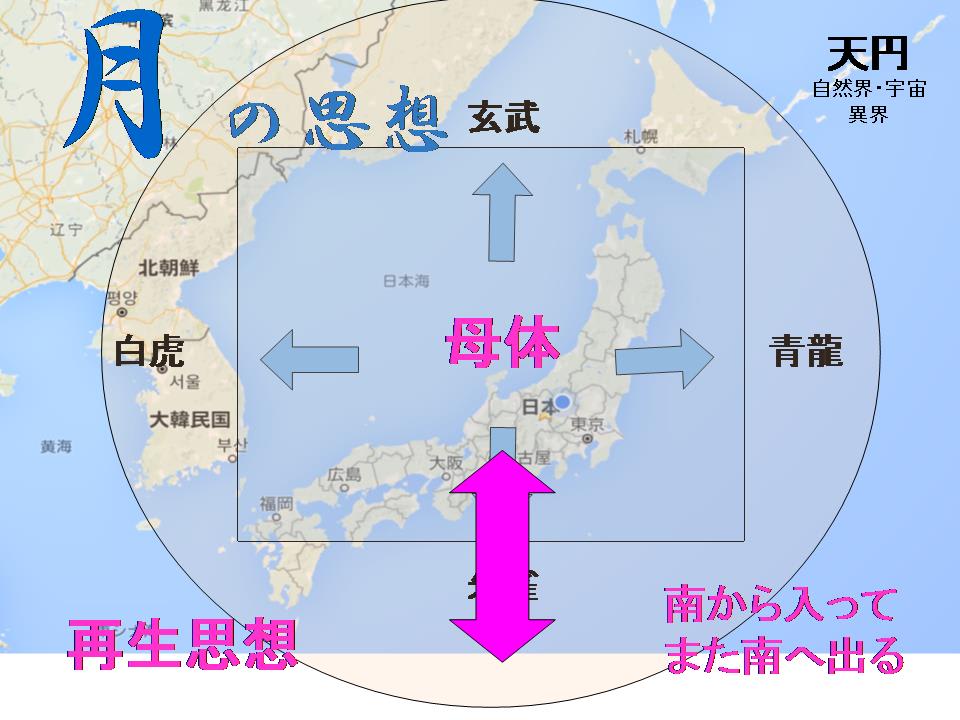

2、「天円地方」の思想

「天円地方」という言葉の通常の解説は、Wikipediaなどによると、

天は円く、地は方形であるという古代中国の宇宙観である。中華文化圏の建築物や装飾のモチーフとして用いられる。天が円で表されるゆえんは、星の運行が円運動で表されるためである。

となっています。

「天円」をもっぱら天体、星の運行、円運動などによってとらえられています。

また「円形の天空」とは、「回転」つまり「動」を表していて、これに対する「方形の大地」は「不動」であって、「静」をあらわすともいわれます。

しかし、歴史をみるとどうも私には「天円」は、天体や星の運行などに限定される概念ではなく、人間界と区別される、あるいは人間界の外側を包摂する「自然界・宇宙・異界」などといった広義の概念でとらえるべきことのように思えます。

陰陽五行説をはじめ、古来、人が天を意識するのは、何よりも王権君主や天皇が天の意を正当に代弁していることの証しを求めていたからであり、その天とは決して天体宇宙といった自然科学的な対象ではなくて神・宇宙・自然の同体としての天であったはずです。

「円においてあらゆる対立は止揚される。あらゆる力は円の内に包括される。その単一性と完全性において、円は、神や宇宙や人間に関するあらゆる観念が合流する幾何学図形であり、つまりは存在のもっとも内的な構成原理であり万有の秩序の規範となる神聖なる核の象徴である。」

マンフレート・ルルカー『象徴としての円』法政大学出版局

こうした広義の概念でとらえると、良く知られた「足るを知る」の意匠の天保銭が、単なる欲を捨てる戒めの意味だけなのではないということが見えてきます。

つまりこの「吾ただ足るを知る」のかたちが、「天円」につつまれた人間界(地方)方形の社会が、豊かな自然・天界の恵みになんら不足することなく満たされているのだという「天円地方」の思想そのものであるということです。

余計な物を持たなくても足りていることの自覚を促す「清貧のススメ」の考えとは、まったく違う、大自然の豊かな恵みによって十分に満たされているから足りていることを知るのだという考えがここに浮かび上がってきます。

「足るを知る」は清貧のすすめではなく「天円地方」の思想

http://tsukiyono.blog.jp/archives/1044729036.html

天円地方の構図を逆にしたのが、相撲の「土俵」です。

画像は「相撲の概要」より

https://www.e-shiki.jp/sumogaiyo.htm

ここには、人間界(地方)から神域である自然界・異界へ立ち入るための儀式の構造がつくられているのがわかります。

南東や南西の角に水おけや塩がおかれているのは、決して角でスペースがあるからではありません。

「地方・人間界」から神域である自然界・異界へ通じる出入り口にあたる場所であるからそれらがおかれているわけです。

こうした構図からも「天円」が必ずしも天体に限定されるものではないということがうかがわれます。

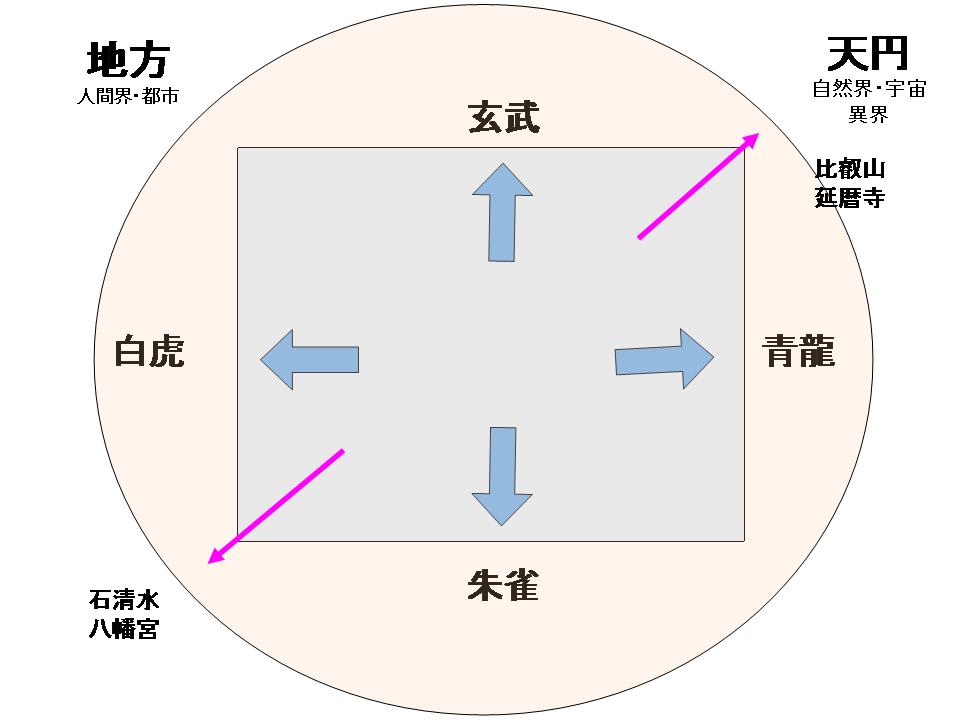

方形の人間界(地方)を内側へ守り固める力が、白虎・青龍・朱雀・玄武によって四方ではたらいて安定した社会をつくるということで、その四方を突き破る力は、対角線上に走っているわけです。

3、「鬼門」、方位としての「丑寅」と「八瀬の童子」のことなど

以上の考え方にもとづくと、風水で語られる白虎・青龍・朱雀・玄武の方位と鬼門、裏鬼門といった見方も、「鬼門」だからといってそれが必ずしも「悪い」方角を指しているのではなく、人間界(地方)から豊かな恵みのもとである自然界、天界、異界に踏み入るときは、人間界(地方)の感覚そのままで踏み込んでは危険なほどの強い力(恵み)があるから、心して入るようにとの分別を説いたものであると見えてきます。

だからこそ、比叡山や石清水八幡宮は、その後背に豊かな自然(山や川)がひかえているのです。

驚異であるとともに恵みのもとでもある大自然こそが、古代からの世界観の基調であったはずです。

このような風水地理学から振り返ると、京の都の南に位置していた広大な小椋池を埋めてしまったことは、都の風水にとってとてもマイナスであったことがうかがわれます。

小椋池が埋め立てられたのは、ごく最近のことで、1933年(昭和8年)から1941年(昭和16年)にかけて行われた干拓事業によって農地に姿を変えたそうです。

明治維新で都に天皇がいなくなり、さらに都の南の広大なデルタ地帯が埋めたてられたことで、京の都は観光によってしかその存在価値は保てなくなってしまいました。

小椋池に接した伏見や宇治の地理的価値が高かったのはわかりますが、今回の旅で石清水八幡宮や後鳥羽院の水無瀬離宮の跡地などを道に迷いながら車で走り回っていたときに、桂川、宇治川、木津川などが合流するこの一帯が、およそ川筋など定まらない、川とも池とも湖とも湿地帯とも本来区別のつけようのない土地柄であったことが十分想像されました。

後鳥羽院が目をつけた水無瀬の風景が、今の姿とはかけ離れた姿があったに違いないことを思うと、ふと広い熊野本宮跡地の河原にあった光景とダブって想像されました。

そもそも神社の多くは、山、石、水(滝・涌き水、川)などを御神体として崇めるための拝殿であるわけです。

神奈備(かんなび)、磐座(いわくら)、神籬(ひもろぎ)などから次第に進化していった拝殿のほうに、つい私たちの意識はかたよってしまいがちですが、いつも立派な神社や仏閣を訪ねるたびに、私たちはそれらの建物以上に、その場所、空間の自然の豊かさに圧倒されるのも事実です。

今回訪れた「栂尾高山寺、神護寺、石清水八幡宮」

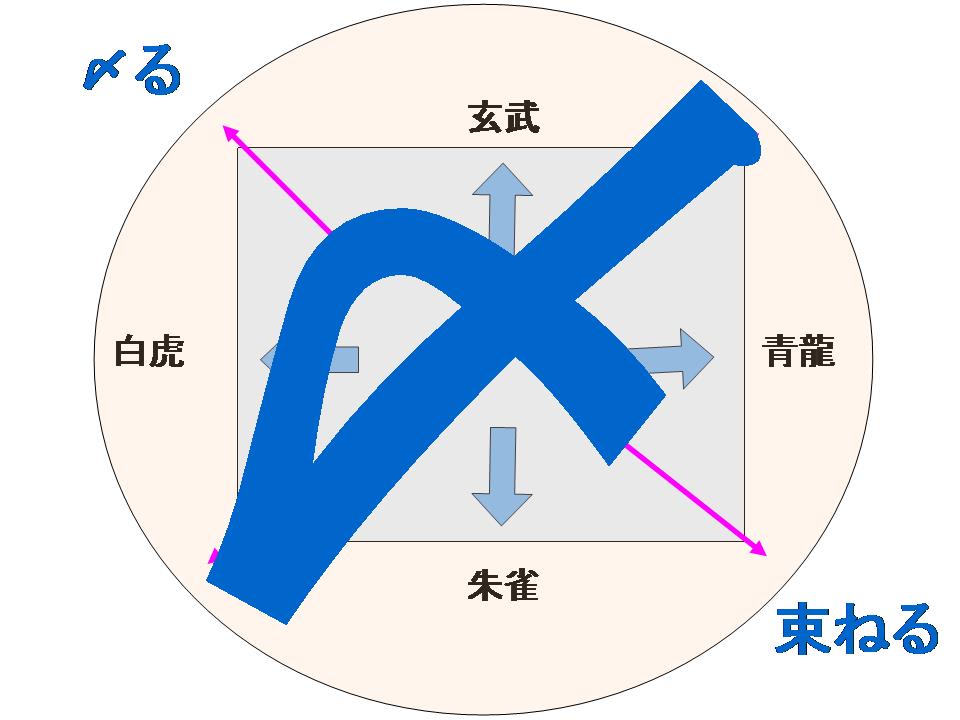

この四方の固めを破って、対角線上に貫く力というのは、都などの都市づくりの世界ばかりでなく、もっと広い世界でも様々な領域でも見られる力学であると思います。

それをわたしは、「〆(しめる)」という文字のなかに感じました。

〆(しめる)」という文字は、締めるという意味では否定的な意味にとらえられがちですが、この文字は同時に「束ねる」という意味ももちます。

北東から南西にかけて貫き、人間社会をも貫くような強い自然のエネルギーを、同時に西北から南東へ斜めに突き抜くエネルギーが、逆に束ねる役割りを果たすわけです。

この力学が、日本列島そのものにあてはまります。

日本列島のかたちそのものが、北東から南西にむけてズバッと、自然界のエネルギーを貫き通したかたちになっています。

それが、いったん朝鮮半島や大陸に跳ね上がるエネルギーを必然的に持ちえていた。

というよりは、他の方向へ向かう必然性を持ち得なかった日本列島の構造が、風水的な理にかなった恵みをもたらしたとも言えます。

そして一度大陸や朝鮮半島へ跳ね上がったエネルギーが、ふたたび日本の日本海側の出雲や若狭湾から能登半島にかけて入り込み、そのまま本州の中央部を貫いて、吉野から熊野に至る紀伊半島へ、あるいはさらに大雑把には伊豆や房総半島へ貫くエネルギーがあらわれているわけです。

この、南東に抜けるベクトルのみが、その先へは抜けない、まさに「〆」止め、留めになっています。

これだけが、折れ曲がることもなく、反転することもない行き止まりのベクトルです。

また、この締める、束ねる部分(能登半島から紀伊半島)に重なるようにして、日本列島最大の「くびれ」部分も、ここに存在します。

若狭湾から近江、琵琶湖を挟んで伊勢湾に至る部分です。

東西交通の要として信長が注目した場所です。

これはまた横道にそれるので、ここでは深入りせずに先に進みます。

熊野信仰で、南の海へ旅立つ補陀落渡海の思想がありますが、南の海であっても思想は西方浄土を求めたものかと思われます。

この力が動く時は、必ず東西の流れに変わります。

このような対角線上のエネルギーの流れに比べると、一般的に言われる太陽の動きに対応した東西のエネルギーの流れというのは、自然界では必ずしも強いものではなく、むしろ自然界ではない人間界(地方)内部固有の力学として意味付けられている場合が多いのではないかと思われます。

もちろん、地球の自転から惑星の運行まで、基本は東西の流れのなかで気象の変化も含めておきています。

しかしそれが、天文上の必然の流れの法則であるだけに、「不変」とも解釈できますが、同時に「自明」とも言えるほどの摂理になっているわけです。

こうした意味において、古代、あるいは縄文時代の人びとは、確かに太陽の高さや出る方位は大事ですが、それらには必ずしも現代人が想うほど意識はしていなかったのではないでしょうか。

縄文や古代遺跡の解釈のなかには、確かにやたら太陽信仰に基づいたものと言われる遺跡や構造物が見られる気もしますが、それらの多くは、むしろ現代人の尺度で見てしまうことによってゆがめられた解釈なのではないかとも思えるのです。

4、先天易(大自然の東西論理)と後天易(人間と自然の南北論理)

太陽と月

太陽は常に同じで、それ自体不変であり、およそ「生成」というものを知らない。それに反し、月は満ちたり、欠けたり、見えなくなったりする天体で、この天体の「生」は、生成、誕生、死の普遍的な法則に従っている。人間とまったく同様に、月は悲劇的な「歴史」をもつ。というのは、月は凋落して、人間の場合と同様、ついに死をもって終わるからである。三晩の間、星空には月が出ない。だが、この「死」のあとに、再生が来る。つまり「新月」である。月が闇の中に、「死」の中に姿を消すのは、決して決定的ではない。シンSin神にささげられるバビロニアの讃歌によれば、月は「それ自体からなりでる果実」である。月はみずからの運命のより、それ自身の本体から再生するのである。

(ミルチャ・エリアーデ『豊穣と再生』せりか書簿より)

東西の動きというのは、政治や経済、さらには戦争などにおいては中心となる力学です。

地球の自転にそった動きの方が、物体の移動は影響されやすいからなのかもしれません。

対する南北の動きというのは、上下の動きとも言えますが、おもに精神上のことであったり生命上のことにおいておもに働く力学です。

多くの未開民族は、性交が子供の誕生につながることを知らない。(中略)しかし、「どこから」という問いは、つねに変わらず「子宮から」と答えられるにちがいないし、また答えられていくことであろう。新生児がみな子宮から生まれるというのは、人間の原体験だからである。神話の「丸いもの」もまた子宮と呼ばれるが、この起源の場所は具体的な場所と受け取られてはならない。すべての神話が繰り返して述べているのはまさに、この子宮がイメージであり、女性の子宮は人間がどこから来たかを示す原シンボルの中の一つにすぎないということである。

(エーリッヒ・ノイマン 林道義訳『意識の起源史』紀伊国屋書店

大島直行『縄文人の世界観』国書刊行会より孫引)

そしてこの子宮・母体の再生思想にとって鍵をなるのは、決して太陽ではなくて「月」と「水」であるわけです。

上の図でいえば、地方の南には、必ず川が流れ出る水の領域があります。

マザーネイチャー

5、アマテラス偏重から「再生思想」復権のために

古墳などの入口の向きが、古いものほど南向きになっていると言われます。

古墳の多い奈良、大阪、群馬などの地図をみると、古墳のつくり方は必ずしも東西南北にはこだわらず、けっこうばらばらな向きに作られているようです。

それが時代を下るほどに、東向きのものが増えてくると聞きましたが、それを立証するほどの資料を私はまだみていません。

しかし、古い古墳や墳墓をみると意外と南向きに入口がつくられているのを見ます。

先日、上野三碑を東京の〈月〉の会の皆さんと訪ねた時にみた古い山之上の碑横の古墳も南向きの入口でした。

それから熊野信仰など、原始信仰

(前略)彼の上には空以外何もなかった―澄んではいないが、それでもやはり、はかりしれないほど高くて、灰色の雲が静かに流れている、高い空以外。

〈なんて静かで、落ち着いていて、おごそかなんだろう。おれが走っていたのとはまるで違う〉

アンドレイは思った。

〈おれたちが走り、わめき、取っ組み合っていたのとは、まるで違う。憎しみのこもった、おびえた顔で、フランス兵と砲兵が砲身掃除棒を奪い合っていたのとはまるで違う―まるで違って、この高い果てしない空を雲が流れている。どうしておれはこの高い空が見えなかったのだろう?そして、おれはなんて幸せなんだろう〉

トルストイ『戦争と平和』より

以上、わたしの「旅のイメージ」として日ごろ思っていることを図式しながら、思いつくところをつらつらまとめてみました。

全く体系的な説明にはなっていませんが、北海道からとりあえず今の所本州、四国のはずれまで旅をした時に、なんとなくこんなようなことをいつも意識しているのです。

結局、整理しきれたとはいえないものになっていますが、風水的発想に絡めて整理したかった点を強いてまとめるとすれば、ざっと以下のようなことでしょうか。

1、神社などの神様の古来の実体は、決して拝殿などの建物の中にあるのではなく、その背後にある人間の目には見えないもの、自然界の力や現世の人間の力を超越したものへの畏怖、畏れ、敬いなどの気持ちのなかにこそある。

もちろん、秀吉や家康などの時代から、祟る神となった人間ではなく権威・尊敬の対象としての神や神像などを御神体として敬うかたちも、実体として歴史が下るほどに増えてはいます。

2、自然、生命の力、生命再生の思想こそが、古来縄文の時代から脈々と今日にまで生き続けているものですが、長い歴史のなかでは、時代ごと常に人間界「地方」の側の論理に偏ることがあり、その度に「天円」につつまれていることを忘れて神や人に権威や序列をつける傾向がある。

3、本来、「太陽も月もあまねく隔てることなくこの世を照らす」(聖徳太子)ものであるにもかかわらず、太陽(アマテラス)ばかりに偏り、月を忘れてしまった歴史が長く続いていることに、生命の本来の輝きを喪失してしまっている姿をみてとれる。

関連ページ 「地方」の本来の意味は「天円地方」?

http://blog.goo.ne.jp/hosinoue/e/81d0a6e954233dbf780299c2afa81694

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます