いま起きている様々な変化のなかでも、意外と見過ごされがちな大事なことに「産業構造の変化」があります。産業構造などはいつの時代でも変化し続けるものですが、ここでいう構造の変化をは、産業それぞれの構成比の変化ではなく、業界を問わず、産業社会そのものの構造が変わりはじめたということです。

この現象は、歯止めのかからない書店の減少が話題になっている一方で、まだ比率は少ないものの独立系書店が確実に増加している傾向のなかにも見てとれます。

ギリギリの経営を続けている既存書店側からみれば、それら独立系書店の多くは副業型であったり、古書店タイプであったり、採算にのせることはおそらく難しいいであろうと思える例が多いのは事実ですが、大事なことは、これまでの多くの書店が行ってこなかった個性的な品揃えや営業スタイルを様々なかたちで挑戦して、どこでもそれなりの成果をあげていることです。

たしかにそうしたことは、本業でないからこそ出来るという面もありますが、従来の書店は独自の品揃えや陳列、売り方の工夫が確かに十分であったとは言えず、独立系書店の多くはそれらの新しいかたちを明らかに実現してくれており、それは間違いなく読者に歓迎されています。

この独立系〇〇といわれるような既存業界の外側に広がる新しい様々な業態は、書店業界だけではなく、農業や飲食業やあらゆるサービス業、はては製造業などでも大きな流れとなっています。

自動車や家電などの大手企業でさえも、それらの製品を構成する部品の一つひとつは、どこの国のどんな零細企業、ベンチャー企業がつくっているかわからないような時代です。もはや〇〇業界や〇〇業界団体に所属するかどうかは全く意識することなく、さらには国すら問うことなく、必要な技術は必要な提携先と連携したビジネスがいつでも可能になり、事実そうしたことが至るところで行われている時代なのです。

またこの流れは、生産過程だけでなく、流通過程でも確実に広がっています。

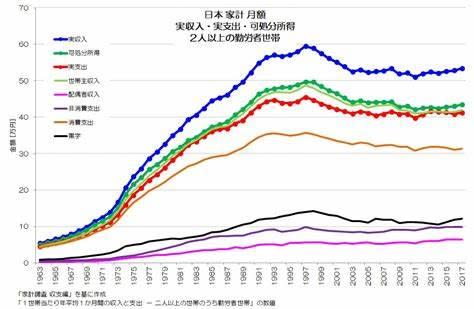

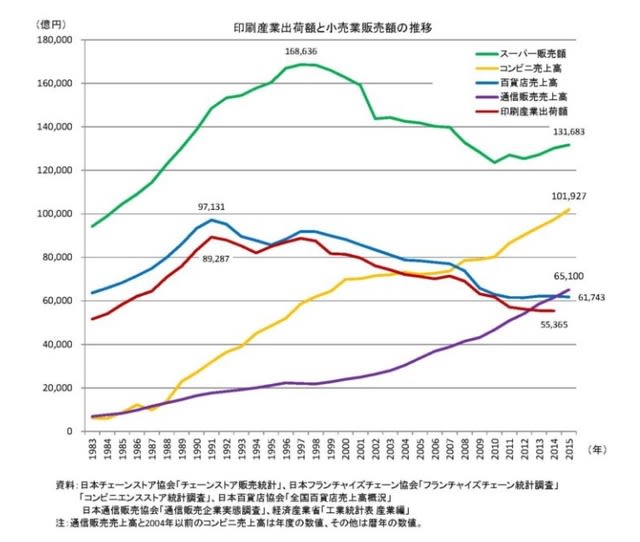

右肩上がりの時代はずっとスーパー、百貨店、ショッピングセンターなどを軸とした量販型の流通ルートが大半を占めており、それらはどこも卸売り業者を経由することが大半でした。ところがそこにネット通販の登場などとともに、主要卸売ルートを通さないダイレクト販売の比率は、農産物直売所などとともに、個人の生産者が直接消費者に販売するスタイルが加速し続けています。

こうした流れは、単に流通コストを省くためだけではなく、消費者が信頼できる生産者とダイレクトにつながることができる生産者と商品への「信頼」が保証されることも大きな要因になっています。新鮮で安全な信頼できる食品が手に入るのであれば、ただ流通コストが省けて安いだけでなく、たとえ割高であっても従来の流通ルートよりも信頼できるものとして消費者に選ばれることが多くなっています。

既存業界の枠の拡大を目指す従来のスタイル

既存業界の枠の拡大を目指す従来のスタイル

確かに、自分達の業界をなんとかして欲しいという願いは誰もが持つものです。

ところが今の日本国民の多くは、昔と違ってどの業界団体にも所属しない働き方をしている国民の方が圧倒的に多くなりはじめていることに今の政治は対応できていません。政治家の側は、それをただ組織率の低下、政治的無関心、政治意識の低さとばかり捉えています。

もちろん、今の流れで非正規雇用や非組織型労働者が増えるのは、決して良いことではありませんが、時代の根本的流れを見れば、一つの仕事だけで一生生きていくというこの半世紀に急速に拡大したサラリーマン型雇用というのは、確実に減少の方向に向かいっています。生涯にわたってさまざまな仕事を同時並行に行う「百姓」型の働き方や生き方が決して特殊な例ではなく、これからの時代では自然な労働の姿になりはじめています。

そこでは企業も個人も、それぞれの業界内には収まらない、フリーエージェント型の働き方が多くなりはじめており、むしろその方が、豊かな社会に近づく道であることに世の中全体が気づきはじめたかに見えます。これは、雇用を守るという原則には反する思考かもしれませんが、人が豊かに働き暮らすという方向を考えれば、決して悪いことではありません。

業界枠にとらわれない自由な個人のネットワーク社会

業界枠にとらわれない自由な個人のネットワーク社会

「ニッチ」という言葉があります。

ビジネス用語では、特定のニーズを持つ小規模な顧客層や専門分野を指す言葉として「ニッチ市場」「ニッチ産業」などの表現として使われています。

ところが、このニッチという言葉は生物学用語では、「生態的地位」として使われています。

動物であれば、餌となる植物や他の動物、隠れ家など、植物であれば、光合成に必要な太陽光や根を張るための土壌などが該当し、それぞれの個体にとって必要なまわりの環境との関係を表すことばとして使われています。

ビジネス用語といてのニッチが、もっぱら規模の問題として語られているのに対してこの生物学用語のニッチは、存在位置にかかわる関係性の問題としてとらえているので、規模や量にかかわりなく、自らの立場をどう編集しデザインするかということが必然的にともなってきます。

他方、ビジネス用語としてのニッチでは、どうしても関係性よりも個々のグループ内での所属・参加の問題に思考がとどまってしまう傾向が否めません。

もう少し踏み込んでいうと、少数派であるニッチを数の問題ではなく生態的地位を考えると、それは弱いからこそつながり合う「知識」→「知恵」を求める世界であるのに対して、多数派を目指すばかりの立場は、ただ「情報」→「知識」をたくさん集めるだけの世界であるとも思えます。

まさに、この生態的地位こそが、独立系書店の台頭に象徴される従来の業界主導から、個々の事業の働き方、暮らし方を含めた関係の在り様いかんによって成り立つこれからの生産や労働の姿であるといえます。

さらに、ガンジーは、早くからこうした社会の理想像を「大洋のような輪(オーシャニック・サークル)」として具体的にイメージしていました。

「この構造の中では、けっして上昇することがなく、ひたすら拡がり続ける輪があるばかりだ。世の中は、底辺に支えられた頂点を戴くピラミッドではない。そうではなく、個人を中心とする大洋のような輪だ。・・・・したがって、いちばん遠い外周は力を振るって内側の輪を圧し潰すことはなく、中のもののいっさいに強さを与え、そこから自らの強さを引き出す」

これまでの産業社会型資本主義では、大きな仕事のあるところにたくさんの人を移動させる社会として発展してきました。それに対して、個々の人びとの生態的地位が明らかになるこれからの社会では、人のいるところに小さな仕事をたくさんつくったり持ってきたりする社会です。

それは、決して自給自足型や原始生活への回帰を目指すものではなく、ガンジーの考えていたのは、「自らの存続に必要なものを近隣に頼らないが、依存が必要な他の多くのものについては互いに頼り合う」社会です。

都市・地方を問わず過疎化などの人口減少が加速する社会では、大きな仕事のある所へ人を集めるのではなく、人のいるところへ小さな仕事をたくさん増やす転換こそが、大事な鍵になります。

コロナ以後、リモートワークなどが急速に広がりましたが、大事なのは仕事も遠くからばかり持ってくるのではなく、人が今いる場所で発生する様々な課題や需要に応える小さな仕事を発生させるといいうことです。詳しくは後の具体策のところで書きます。

このような意味で、従来の「ギョーカイ」軸の産業型資本主義は世界史的な流れのなかで終わりはじめているのです。もちろんそれは一気に消えるわけではなく、第一次産業の農林漁業が就労人口が大幅に減っても絶対になくなることはないのと同じように、必ず一定量では残り続けると思います。

出版業界で広がる業界の外側領域

こうした現実は、出版業界でも確実に進んでいます。

かつてはトーハンや日販と取り引きがしたくても、保証金などのハードルが高く諦めざるをえなかった中小零細出版社があり、そうした版元をカバーする存在として地方小流通センターなどの役割がありました。またミシマ社やディスカヴァー21のように、取次を経由せず自らの営業力で書店と直接つながり販路を確保する例なども増えてきました。

ところが、この数年ほどの間にそれらのさらに外側の流通ルートが気づかないうちにかなりの広がりをみせてきています。

そのひとつの契機に、前にふれた独立系とよばれる書店の増加が関係しています。

従来の取次ルートへの参入が難しいからというはじめのきっかけはありますが、大型書店でも置いていないような小さな版元と直接取引をして少しでも粗利のよい条件で仕入れている独立系書店は少なくありません。しかもそうした零細出版社の本は、確かに量販品ではありませんが、一部のコアの読者には熱烈な支持を得ているところが少なくありません。まさにマスメディアに対抗する本の情報の醍醐味を味わえる世界がそこにはあるからです。

実際にトーハン取扱の新刊書は1日に200~300点ほどありますが、それらの新刊情報を丁寧にチェックしても出てこない貴重な良書の数はかなりの数にのぼります。ここを一部の独立系書店は丁寧にフォローしてくれています。

この違いが、業界内とその外側で商品そのもの活かし方の違いもうんでいます。

下の2つの表紙画像の本は同じ本ですが、左の装丁の本は、最初に小さな出版社で出されたもので、右側は後に名の知れた出版社から市場に広く流通させるために装丁を改めて刊行されたものです。

この違いをどう見るかは、人によって異なることと思いますが、ブックカフェや独立系書店、古書店などでは左の古い装丁の方が、「紙のオブジェとしての本」の価値が認められ、右の新しい装丁の本を置く意味は、あまりなくなってしまいます。

それに対して、従来の書店では、右のような装丁に直されたものでないと、大量の本のなかに存在が埋もれてしまい、もし左の装丁の本を売ろうとするならば、独自のコーナーを作るなどして別途「生態的地位」を確立しなければなりません。これは、「分類棚」と「文脈棚」との違いであるとも言えます。

こうした売り方の違いを必然的に生むことが、従来の業界の側となんらかの生態的地位をもつ側のビジネスモデルの差にもなってきます。もともと本という紙の印刷物体が持つ力は、十分認知されていましたが、「紙のオブジェとしての本」の価値は、ブックカフェや独立系書店が増えたことで、新しい一領域を持つほどの存在価値が育ってきました。

さらに新たに生まれた領域で、BOOKOFFなど古書店の棚をみていると感じますが、それら個性的な書店すらも経由せずに、版元が直接読者に届けるダイレクト出版のような本の比率もかなり増加の傾向にあります。これはネット販売ならではのマーケティングやきめ細やかなネット広告技術の徹底により、多少高額な商品であっても、かなりの市場を拡大し続けることが可能であることを立証してくれています。

電子書籍の領域ではさらに急速に拡大しています。印刷、製本、流通の手間がなければ、読者と直接つながる道には様々な可能性が開けているからです。このデジタルマーケティングの領域こそ、広告効果のリアルタイムでの測定や、顧客動向の分析、さらには顧客の囲い込みなどの技術で、まさに紙かデジタルかを問わず、これからのあらゆるビジネスの中核をなしていくものであることは間違いありません。

このようにわたしたちの気づかないうちに、DXを通じた従来の「ギョーカイ」の外側の市場世界は、想像を超えたスピードで急速に広がっています。それは決して書店業界、出版業界だけのことではなく、他のあらゆる業界で脱・横並び型社会化し、外側へ分散するエネルギーとして世界中で同時に起きていることです。

それに引き換え今の日本の政治は、それぞれの政党が経団連、医師会、労働組合、宗教団体など、各業界を代表する利害団体の代弁者としての性格を未だに色濃く持っています。

そのため、個々の業界利益を優先し、票につながる補助金型予算獲得にばかり終始し、業界間の対立構造がそのまま政党対立の構造になってしまっているので、失われた30年がもたらしている深刻な日本全体の共通課題を最優先にする抜本政策を問うことより、どうしても個別の業界利益を優先してしまいます。こうした社会構造の変化に対応できない日本の政治システムが、投票率の低下や政治そのものの停滞の要因になっています。

ここからは余談ですが、このような意味で今の沈没し続ける日本の現状をみれば、災害被災地を含めて最優先されるべきは、個別の業界向けの補助金、交付金の獲得よりも、まずは「減税」だと思います。

ただ息をしているだけでお金が消えていく暮らしから解放されて、国民がより自由に動ける環境、賃金アップよりも可処分所得の増加こそ第一の指標にする政治を行わなければならないことに気づきます。生活費は下がることによってこそ国民の活力は増し、結果的に税収増にもつながることは、各種の統計でも立証されています。

もちろん官僚は、自分たちの予算を増やせる政策は積極的でも、自分たちの予算が減る政策は評価されない構造にあるので今の逆噴射構造は容易には変えられませんが、まさにそこにこそ国民による政治の力が問われるわけです。

そんな時代ほど、誰かひとりのリーダーシップによるガラガラポンを期待して、過激なことを言う人に一票を入れたくなる気持ちもよくわかりますが、こんな時代だからこそ結論を急ぐことよりも、きちんと根本がら考えるる方向での地道な努力こそが求めてられているのだと思います。今この危機に直面して、遠まわりなことなどしている余裕などないとも言われそうですが、今ほど安直な答えや急激な変化を求めることが危険な時代もないと思います。

だからこそ、ただ安直な答えを知ることではなく、自分で考えることを基本としている「読書の力」に依拠した本屋の未来は明るいと思えるのです。読書の文化は、口承文化よりも個人主義的で自主的だからです。

教育現場や公共図書館などと足並みを揃えた、抜本的な学びの環境を変えていくことでこそ、それは容易なことではありませんが、長期的にはこうした目標を据えた上での改革でないと、これからの時代は生き残れないことも確かであると思います。

#僕たちは地味な起業で食っていく

前回 戦略の誤りは、個々の戦術や作戦の成果では取り戻せない ~書店の未来を真剣に考えてみた ① ~

次回、前提3 人類の「公共財」としての性格こそ「本(情報)」の本質 (準備中)

既存業界の枠の拡大を目指す従来のスタイル

既存業界の枠の拡大を目指す従来のスタイル 業界枠にとらわれない自由な個人のネットワーク社会

業界枠にとらわれない自由な個人のネットワーク社会