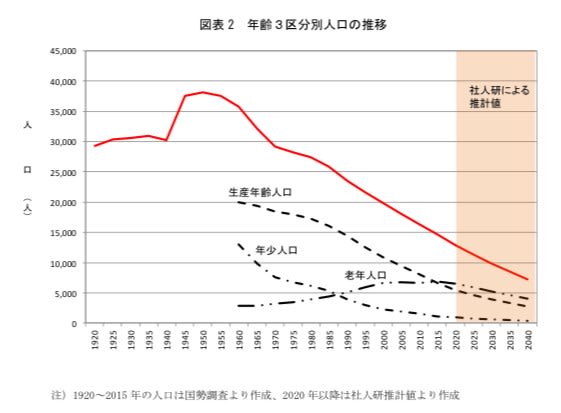

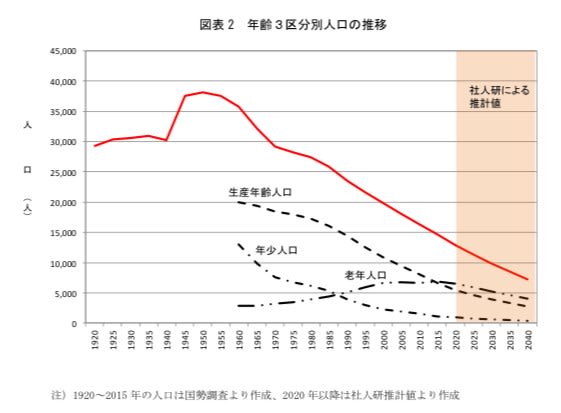

日本の人口は、現在の年齢別人口ピラミッドを見る限り、多少の少子化対策がうまく機能したとしても長期的には、いづれ現在の半分程度、6〜7千万人規模にまで減少することは、ほぼ間違いないことと思います。

ところが、能登半島地震で甚大な被害を受けた珠洲市は、このたびの震災被害を受ける前の段階で、ピーク時3万8千人ほどいた人口が1万2千人ほどまで、つまり三分の一以下にまで激減していました。 図表2 (珠洲市の)年齢3区分別人口の推移」参照

ざっくり、人口1万人ほどで世帯数5千戸という規模の都市に、1万戸ほどの住宅があったということです。

そうした町にこのたびの地震が襲いかかったことが、その後の復興のあり方を決めることの大きな障害を生んでいます。

これは、単に膨大な空き家が復興の妨げになっているというだけではなく、地域コミュニティーがあまりにも急速に変質してしまう環境下にあることが、将来の計画を立てること自体をとても困難にしているからです。

こうした長期的な時代の変化をふまえるうえで、とても参考になる表現がありました。

それは、現代日本研究の権威でもあるイギリス人ロナルド・P・ドーアが、『シノハターーーある日本の村の肖像』という本のなかでの記述です。このことはジェイン・ジェイコブズの『発展する地域、衰退する地域』のなかの引用で知ったのですが、調査で気づいたその具体性が、日本人には知っているようで意識されていない事実のとて良い表現なので、少し長くなりますが、以下に引用させていただきます。

「遠い昔、おそらくシノハタは最低生存の農業と手工業によって生計を立てていた地域であったと思われ、都市との交易関係はなかった。しかし、人々の記憶に残っている限りでは、時折、江戸から商人が訪れていた。村の人々は商人にいくらかの換金作物を売り、代わりにお茶や紙などいくらかの商品を買い、そして税金などの現金払いのための金を得ていた。そのような伝統的経済における主要換金作物は、米と繭であった。繭のほうは、ときとともに重要になっていった。村の人々はまた、商人にわずかな材木、季節のものの少しばかりのきのこ、自家製の炭を売った。この三つの産物を手に入れるためと自家用の薪を手に入れるために、村人たちは植林された山をこまめに、すみからすみまで歩きまわった。不作の年には、必死でそれらを探し歩いた。シノハタではいまでも、木の根や実、薬草類は、ひっくるめて「飢餓食」とよばれている。

1900年から55年の間に、生産方法や道具の改良によって米の産出高はかなり増大した。稲作で節約できた時間は、細心の注意と大変な労力とを要する繭の生産にあてられるようになった。また絹がこの国の主要輸出品であった二十世紀前半には、養蚕は重要な仕事だった。しかし、シノハタに関するかぎり、収益は少なかった。自転車などいくつかの目新しい商品を買える家も多少はあったが、村全体は依然として貧しく、生活には明けても暮れても心配がつきまとった。いまから思えば想像を絶するほどの大変さだったのである。

都市の大きな力のうち、ほんの一つか二つだけが及んでくる場合には、伝統的な農村地域に降りかかる運命は、えてして面白味もやる気もなくさせるものになりがちである。養蚕の市場が衰えたときのように、市場の変化によって伝統的換金作物への需要が減少するだけであれば、その変化によってシノハタはいっそう貧困になっただろう。バルドーの人口が減ったときのように、遠方の都市の仕事の牽引力によって村の人口が減ったかもしれない。農業労働節約型の都市の技術の大量流入によって、それだけとってみれば、農民たちが怠け者になったかもしれない。都市の工場が一社だけ移植されて、シノハタは会社町になったかもしれない。あるいは、村を出ていった息子や娘や夫たちからの仕送り、または何らかの福祉補助金によって、村は外部の金に依存して生きていくようになったかもしれない。

しかし結局、1955年以後のシノハタの運命は、こういった暮らしとも、過去の暮らしともまったく異なっていた。拡大する東京の都市地域がシノハタに及んでそこを取り込むようになったときから、拡大の5つの力全部が、相互に作用し合いながら影響を及ぼし始めたのである。

と、ここまでは多くの歴史分析でよく見られる表現です。

続いて、シノハタの人びとがどのように拡散していったかを、極めて具体的に記述しています。

一見、ありきたりの描写のように見えますが、このような視点を経済学者達はもちえていません。

しかし、こういった都市の仕事の移植工場がきたというだけでは、この村の新しい非農業的な暮らしぶりをよく伝えることにはならない。というのは、シノハタはいまでは、谷間や、もっと先の他地域と経済的に複雑に入り組んだ関係ーーーそれは、旧来の経済にはなじみのないものであっても、都市地域に組み込まれた地域としては典型的なものだったーーーをもっているからである。たとえば、ある家では、妻は近くの部落に移植された下着工場で働き、夫は、染色工場に勤めている。またある家では、夫は「工場」の下請会社に勤め、妻は保険の外交員をし、息子の一人は東京空港の大ホテルで料理人見習いになった。また、他の人は、谷間を25マイル下ったところにある県庁所在地であり商業都市でもあるサノ市(仮名)に、事務の仕事を得た。他に、隣の県の電機会社のトラックの運転手をしている人もいれば、材木会社に勤めている人、さらに、小さな工場を始めたが破産し、管財人から任命されて守衛になった人もいる。ある人は芋を専門とする農業改良普及員になったし、他の一人は、近くの農業試験場に勤めている。町の農協の職員35人のうち数人がシノハタの出身である。(町とはいくつかの村落からなる行政単位で、1300世帯、人口約5000人を擁する)町のいくつかの協同組合連合会の穀物部門は自分たちの工場をつくったが、これは特に若い農民のパートタイムの仕事と農閑期の仕事を提供することを目的としていた。はじめ近隣の村のニジマス養殖場で働いていたあるシノハタの男性は、妻が「男なみの賃金」を稼げる建築の仕事を得たときに退職した。この収入で、妻は夫を扶養することができ、夫のほうは、農業を多少やる以外は、自然研究に精を出した。こういったことに没頭するなどというのは、以前だったら、大変な貧困を覚悟しなくてはできなかったであろう。」

つまり、シノハタの人びとは、それぞれ異なる条件でバラバラに様々な職種に散っていったのです。それは、かつてのハワイやブラジルへの移民や、集団就職列車で都会へ行った若者たちとはまったく違う姿です。

そしてこうした都市へ流入した人々が集まる場所といえば、ショッピングセンターです。

そこでは、またバラバラな人々が知らない者同士、互いを知らないままの客として、店員としてたくさんの人びとが集まっているのです。

互いの顔を知らないからこそ、より多くの商品をなんのしがらみもなくより多くの人びとに自由に販売でき、また購入できる場所が約束されるわけです。

いつの時代でも、環境の変化に応じて人の移動は、さまざまな形で行われていますが、このシノハタの人々の例に見られる「バラバラな姿」というものを頭に置いて置いておいてください。後に能登の被災地復興のあり方を考える上での大事なポイントになります。

再び時代は戻りますが、シノハタの次の転機を以下のように表現しています。

「1975年までに、この部落の農業所得は、総所得の半分以下になった。しかし、それは農業所得が減ったからではない。逆に、増えているのである。

こういった変化が生じている中で、都市の五番目の大きな力である資本も、変化をもたらしつつあった。町の政治課題は、おもに、道路、橋、学校、灌漑用水路、『および、これらのものに対する中央政府の補助金獲得政策』である、とドーアは言う。全体としては、公共支出の15パーセントは一般的公共目的向けに慣例化した形で県や国庫から出され、残り45パーセントは、特別な目的のための特定交付金の形で出されてきた。そのほかに、都市からの資本の流入のうち重要なものとしては、先にふれた「工場」が支払った土地代金と、政府が米価に組み入れて最終的には都市の消費者が支払う補助金とがあった。

シノハタが恩恵を受けた特定交付金のなかで最も重要なのは、1959年の台風と水害によるものだった。その昔、1814年に天領の役人が編纂した地誌は、山あいの谷間を急こう配で流れる川について「この地方の災いの元凶である。この川は、大量の砂と石を流れにのせて運び、水路を塞ぎ、川床は不断に高くなっている。したがって不断に堤防を高くsる必要がある。場所によっては、水面が周囲の田畑の水準より6~10尺お高くなるところがあり、いつか決壊すれば、必ずや田畑に砂や石を流し込み、その除去には何年も要する』と書いている。心配された災害は、シノハタでは平均して一世代に一回ぐらいずつ発生し、それが原因の一つともなって、昔の村は飢饉食に頼らざるをえなかったのである。」

つまり大きな災害による莫大なお金の流入です。

こうした変化は、半世紀くらいのスパンでみれば意外とどの地域でも起っていることです。

「ドーアが1975年にシノハタを再び訪れたときにも、トラックが列をなして川から砂利を運び出しており、仕事は減りそうには見えなかった。シノハタの人々は、1059年の台風をふり返って、それが村に訪れた最大の幸運の一つだったという。というのは、そのおかげで、シノハタだけの力では、おそらく実現できなかったような改良を行うことができたからである。

シノハタの経済的転換は、村の人々の勤勉、知力、才覚という特性によるものだとするのにも一理あるようにみえる。しかし、転換後のシノハタの人たち自身が、先祖のほうがもっと勤勉に働いていたことを認めているのである。才覚について言えば、昔のシノハタの人たちのようにわらで蓑をつくるほうが、現在のシノハタの人が店にレインコートを買いに行くよりももっと才覚が要るのである。手持ちの材料がいかに少なかったかを考えれば、シノハタの人々は信じられないほど才覚に富んでいた。今日その子孫は「同じ」シノハタの人間であり、中には実際の同一人物もいる。変わったのは、人間としての彼らの特性ではなく、都市の市場、仕事、技術、移植工場、資本のすべてが同時に、大規模に、相互にほどよくシノハタに影響を及ぼすようになったという事実なのである。村の転換は、これ以外の観点からは説明できない。」

以上、長い引用をさせていただきましたが、人口減少とともに多くの地域が崩壊していき、どのようなかたちで復興あるいは再建をしていくのかを考えるうえで、とても重要な文であると感じました。

第1回目には、能登へ行って感じた能登の実情について書きましたが、次回はこのジェイン・ジェイコブズが引用したロナルド・P・ドーアが、『シノハターーーある日本の村の肖像』の記述を踏まえて、

・分散していく人々の実態、

・日本のこれからの姿の縮図にも見える能登地域の特徴

・日本特有の風土について

・分散する人びとを再びつなぐものは何か

などといった視点で書き続けてみたいと思っていましたが、震災被害に次いでこの夏に襲った未曽有の集中豪雨による土砂災害のダメージがあまりにも大きいので、問題の立て方自体をより根本的に見直す必要がでてきました。

したがって次回は、この土砂災害によってトドメをさされたかのような能登の深刻な実態から、改めて話をすすめたいと思います。