あろうことか、パソコンのインターネットの接続がこの1週間来だめで復旧できていません。お問い合わせ等、従来のうちのHPのトップページからの入口からいただいたメールを受信できないのでおてすうながら、お急ぎのご用がありましたら、フェイスブックのメッセンジャーからご連絡いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

今日東京駒場の日本民藝館で授賞式と各部門の講評会があるそうです。あいにくきょうは自分の通院が入っているので参加できませんが、べにや民藝店さんからはこんかいの結果についてお知らせいただきました。

今年も出品するつもりで型抜き、素焼き、やすりがけに地塗りまで進めていたのですが、途中で再発病して当初出品する予定だった全ては無理となり、その一部だけですがべにやさんにお願いして入院したのでした。

努力100%に及ばず、不本意なかたちでの出品だったので結果も厳しいかな?と半ば諦めもありましたが、お伝えいただいた結果では、出品したもの全て入選したとのことでうれしいです。

今日の講評会には参加できませんが、会期中に再入院などがなくて可能なら自分も民藝館まで出かけてみたいとおもいます。

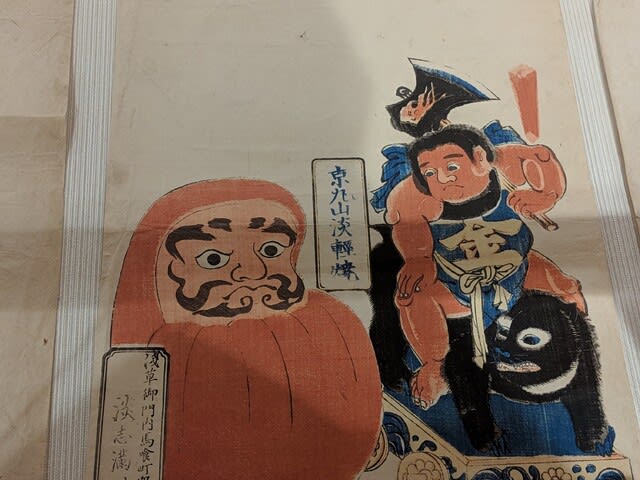

お彼岸の入りの翌日9月21日、最後の生粋の今戸人形の作者だった尾張屋・金沢春吉翁(明治元年〜昭和19年)のこ墓所のお参りのお許しをいただいて自転車で今戸まで出かけてきました。午後3じ過ぎの遅い出発でしたが、お寺さまの開門中に間に合い、無事お参りさせてもらうことができました。

その帰りに寄った昔の今戸河岸の現在。焼きものの燃料となった薪などかつては茨城の利根川沿岸域から水運で運ばれてきて、ここ今戸河岸でにあげされていとか…。また出来上がった製品がここから積まれて出荷されていたとか。上流に広重の錦絵にも描かれた橋場の渡しがあったそうです。その橋場には銭座があったといいます。

またかつて尾張屋さんのキセル窯があった場所にも寄ってきました。

続いて清川の玉姫稲荷さま。

夕暮れ時、境内で地元の子ども会が花火大会をしているところでした。

御本殿横にお祀りされている口入稲荷。今戸人形の口入狐に由縁のお稲荷さまです。

春吉翁と同じ時代まで今戸町内長昌寺そばで焼き芋屋の傍ら家業の今戸人形作りをしていた屋号「あぶ愡」の鈴木たつ という人がここ口入稲荷奉納用専門に狐を作っているそうです。現在は素焼きの木地を仕入れて彩色のみこちらの奉職されている方々がされているものが並んでいます。羽織狐の股引きの部分を黒く塗りつぶしているところなど「あぶ愡」の彩色を意識して塗られている感じがします。

ガラス越しに撮影した内部の様子です。

叔父(亡父の弟)の法事で舟形へ強行軍で出かけてきました。

大宮6時38分発の始発の山形新幹線で、新庄に9時55分着。迎えに来てくれた従弟のお兄さんの車で舟形へ。このところ寝不足気味だったせいか行きの車窓はあまり憶えておらず、うとうとしている間に新庄に着いたという印象。それにしても山形、天童を過ぎてから乗っていた車両はひとり貸し切り状態のようでした。時間ぎりぎりに法要に滑り込み、そのあとみんなでお墓参り、そしてお斎。お斎が済んでから亡父の実家へ移動して喪服から普段着に着替えて近所を散策。

亡父の生まれた家。今はトタンで葺いてありますが、もともと茅葺でした。山形によくみられる「兜造り」の家。

普通にわらびが生えています。

辛そう、、、。でもきれいな色。

土地が豊かなので花でも何でもすくすくと育ちますね。

小国川の畔。下流の方向。あと4キロくらい下流で最上川に合流します。

上流の方向。一番奥の方向が瀬見温泉のある方向。更に進めば鳴子温泉。昔はこの時期川遊びや芋煮会をしている人が川原にいたものですが、、、。ちなみにこの辺りの芋煮は里芋ではなくてジャガイモ。牛肉ではなくて川で突いたカジカを入れたり、カジカが獲れないときときはシャケ缶を入れて代用。味付けは味噌でした。クジラの皮を入れたりするのもあったような、、。(50年以上前の記憶です。)

帰りの指定席を取っていなかったのと、日帰り往復の心配から新庄発15時17分発の上り新幹線に合わせて新庄の駅まで送ってもらったものの、指定席が満席で焦って、急いで自由席特急券を買って、自由席の車両を物色。発車10分前くらいでもほぼ満員。空いていますか?と尋ねてぎりぎり空いていた席があってよかった、、、。そんなわけでお土産も何も買う時間のない帰路でした。せっかく子供の頃からのあこがれの土地を踏みながら、、、。まあ仕様がないですね。冷房のため、鼻風邪をひいていて、嗅覚も麻痺していたので、せっかくの田舎の香りも味わっていなかったのがもったいないです。

先週末まで入院していたので、まだ尾を引いている感もあり、食事の準備や洗濯などの家事で手一杯という感じで、先の東博での救王護国寺の特別展も観に行けず、今月の歌舞伎座の昼も無理だろう、、と

思っていたのですが、知人から招待券をいただき、本日昼の部へ出かけてきました。ただ、家から出るには家人の食事や水分補給を準備してからでないと出かけられないので、昼の部の最初からは無理で、せめて吉右衛門丈の「石切梶原」と仁左衛門丈の「封印切」だけは見逃したくないという思いで12時過ぎに家を出ました。あまり足に負担をかけたくないので、東京駅からタクシーで歌舞伎座まで、と思ったのが甘かった。八重洲のタクシー乗り場には直線にしたら100m以上にもなりそうな行列。諦めて京橋方面まで歩いてタクシーを拾いましたが、かなりの時間のロスで、歌舞伎座の座席に着いたのは「石切梶原」が既に開演している時間になってしまいました。ちょうど「刀の目利き」の件が済んで、これから「二つ胴の試し切」にかかる辺りでした。

それでも今日最高の梶原を目にできただけでも幸い。こうした狂言、理屈で考えると馬鹿馬鹿しいですが、うまい役者さんが「ほくほくしながら」じっくり演じているところが絶妙なので満足しました。ただ、客席の雰囲気が昔とは違うんだな、、、と思うこと今日に始まったことではないのですが、「手水鉢の試し切り」のあとで「切り手も切り手」「刀も刀」という乗りで大向うから「役者も役者」という声が掛からないのです。びっくりともがっかりともしました。ここで縁者も客席も一緒に楽しむところだったんですが、、、、。

仁左衛門丈の「封印切」。最近出なくなった狂言ですが、仁左衛門丈が大阪の和事の役柄を照れを感じずに演じていられるということが何よりの見もの。主演だけでなく脇のひとりひとりから醸しだされる上方の空気というものが、観客にも今後馴染まなくなっていく狂言なのだろうかと思いました。今日としては最高の忠兵衛とおえんさん(秀太郎丈)でこの上を望むことはできない舞台だと思いますが、客席の反応がただの「笑劇」というか「あちゃらか」に対する笑いみたいなものが多かったように感じました。

全演目を観ることができませんでしたが、上記2演目を目にすることができただけでも願福だったと思います。

先週の土曜日、例によって歌舞伎つながりの知人より、越谷の田圃での鳴き始め情報をもらい、実際案内してもらえる、という約束であったのが、突然の発熱やら鼻孔や喉の腫れのため残念ながら延期とお願いしていたのですが、本日またお誘いいただいたので出かけてきました。ここは越谷市の川柳という地区です。しっかり田の面に水が張ってあり、田植えも済んでいます。

先日の見沼田圃の見山付近に比べて木々の茂みとかは少なく、以前はまとまった田園地帯だったところが宅地化によって田が減っている地域という印象です。時間は6時半過ぎ、実際は画像以上に薄暗い空でした。それまで聞こえていたひばりの声が止むと、にわかにかえるの声が、、、。人気や車の音で止んでしまいますが、しばらくして向こうからこちらからと次第に合唱の様相になりました。

田圃の縁を踏んでみても飛び込む様子はないので、水の中で鳴いているのでしょうか。アマガエルとかシュレゲールアオガエルのようなカスタネットの音のような甲高い声ではなくてゲコゲコ、ビッビッ、という感じの声の合唱。姿は全く見えないのですが、ツチガエルとかトノサマガエルの仲間のようなカエルたちでしょうか。

それにしても今年はじめて聞くカエルの合唱です。来てよかった、、。

結論を言えば、もっと早く出かけるべきだったと思いました。会期が煮詰まってきているので当然平日でも混んでいます。この夏、前半は宮城県大崎市内の稲荷神社への半堤式の稲荷の納で手一杯だったのと、この暑さで自転車で出かけるのが心配でした。それと深夜の作業のほうが少しでもしやすいので夜型生活になって日中眠気に苛まれていた。幸い今日はは照っていないので幾分ひりつくような暑さでもなく、雨が心配ではあったものの展示を観終わるまで天気が持ってくれさえすれば帰りはずぶ濡れでもいいかと思って自転車で出かけました。

第一展示室、第二展示室とも集まったという感じの豪華さでしたね。この勢揃いも空前絶後のサミット的な感じで、ひとつひとつを現地に追いかけて観に行くというのは無理でしょう。すべてをじっくり味わったと言えないのですが、第一展示室のはじめのほうにあった尖底土器の単独ケースに入っていたものに何だかわかりませんが粘土紐を編んだような細長い装飾がありすごいと思いました。何を表しているのだろう?、、と。これまであんまり気を入れて眺めることをしなかったので今回改めて驚いたのですが、土器でも土偶でもどうやって作っていたのだろう、、信じられないということを感じました。火焔土器でも尖底土器でもひもづくりで底から積み上げていったのでしょうが、大きさに比べそんなに厚みがないという印象。乾燥させて焼き上げてあの大きさなので成形するときはもっと大きいはずなのと積み上げながら下のほうがへたることがありそうなのに、、。当時の特別な職の人が作ったのでしょうが、地面を掘って土を採取することから始めて、当時は水簸(すいひ)などしなかっただろうから、不純物を取り除きながら練り込むところから始まりますね。

縄目で文様をつける前に装飾の凹凸をつける道具として2本平行に爪を持つへらのようなもので平行曲線をつけるんでしょうね。NHK特集で紹介されていたように火焔風の装飾に空いている孔がトローチの笛のように入口と出口の孔の間に空間があるようで、観る方向から二つの孔のずれによって月の満ち欠けを感じさせるというのもすごいです。基本的にシンメトリーに展開する文様と「ねじれシンメトリーとも」いうべき配置を持つものもありました。土色もそれぞれ微妙に異なり、当然焼具合も異なるのでしょうが、発掘された遺跡=作られたところ とは限らないのでしょうね。例えば身びいきになりますが、山形県舟形町西の前遺跡出土の土偶が舟形の土なのかということです。ヒップの表現の感じが長野出土のものに感じが似ていますし、群馬出土のハート顔土偶の足腰にも似ています。

びっくりしたのはまた土器に赤漆が塗られたいるものがあったこと。縄文で既に漆の技術があった?漆って耐熱性があるとかいいますが、塗り終わって乾くまでは傷んだり扱いが難しいとか聞いたような、、。

第二室の後半から出てくる容器に顔がついている式のものは確かに縄文ではあるのに何か牧歌的な感じがして面白いと思います。どこの何かは思いつきませんが、同じような印象を持ったものが海外にあったような気がします。

会場では心行くまでじっくりということができず、同時に早くここから脱出したいという気持ちとで葛藤しましたが、これから図録でじっくり味わいたいと思います。(本当なら図録を観てからもう一度観るのが贅沢。)

本館の仏像や陶磁なども観たかったのですが体力の限界で、そそくさと自転車で帰路につきました。

博物館を離れ、谷中の裏道の静けさの中で持参のお茶で一息。

旧・藍染川の流れだった道沿いに北上して田端のお不動様前。可愛い箱庭っぽくて楽しいと思いませんか。

霜降橋近辺の路地裏で見かけたおしろい花。黄色の花が混じっておらず、ピンクも淡い。あまり観たことがことがないので撮ってみました。昼抜きでお腹が空いていたので急いで赤羽まで戻って最近お気に入りの麻婆豆腐麺とハイボールで一杯やりました。

今すぐ急がなくてもよかったのですが、秋口の催事では小さなどろめんだとかひねり鳩など細かなものはお盆に並べて落ちたりしないようにしていて、例年「みそろぎ人形展」で使っている3枚の角長盆の一枚だけみつかって残り2枚が行方不明なので、探しておこうかと思いつくと、もう我慢できない性分(♪あーどぉにも止まらない♪)で暑さが戻った一昨日の午後は自転車で赤羽→志村→仲宿→十条(パンクして自転車屋さんで直してもらい)→王子→梶原→大関横丁→山谷→かっぱ橋→入谷→日暮里→神谷→東十条→赤羽とまわって心当たりの道具屋やリサイクルを探してみたのですが、「さがすと見つからない」のが常。これまで使ってきた3枚もどちらかといえば何気なく入った店にたまたまあって安かったから先々のことを思って買ってあったというもの。新品を正札で買う根性はなく、ネットで見てもいい感じの中古が見当たらない、、、、、。そこで思い出したのがNHKの「72時間」で観た多摩市永山のBookoffでした。

そして昨日夕方京王線の橋本行きに乗って出かけてきました。昔明大前にあった高校へ通っていた頃に比べると電車がものすごい高速運転になったみたいで、調布から先の区間はかなり速いですね。京王多摩川以南は数えるくらいしか出かけたことがないので車窓から見える景色も珍しく、梨畑とかかなり山里風の風景の中に開発されたSFチックな家並みが見えたり、ここなら絶対狸が出そうとかカエルが合唱していそうという景色もありました。永山の駅から送迎のバスがあるという前情報は耳に入っていたものの着いたのがもう夕暮れ時だったのでタクシーで行ったのですが道をくねくね、案外遠い感じで知らずに探し探し歩いたら大変なことになっていたかも、、。

店内に入って食器のコーナーへ。案の定さすが長角盆だけでもかなり揃っています。それと安い。ただ希望どおり100パーセントというものは、、。とりあえず控えの品として2枚ゲット。

ついでに古着売り場もチェック。お目にかかったことのある方であればご存知かと思いますが、服のサイズで苦労しています。日本のサイズで3L。西洋サイズだとLかXL、場合によってはMでも入ることがありますが、やっぱりこういう大きな店舗でも自分の着れるサイズというとなかなか、、一枚だけ嫌いではない感じで入るのをゲット。古書のコーナーはざっと観て欲しいものはなく、ついでにCDコーナーを観ていたらちょっと聴いてみたいのがあってゲット。

みつけたお盆はというと、、。この鉄線の花みたいのが残念。でもサイズとしては合格、何とかサンドペーパーをかけるなりして絵をなくしたいですね。もったいない。卵に疵。

もう一枚のは如何にも蕎麦屋の出前用という感じで抵抗はありません。

話の顛末をいうと結局行方不明だった2枚が出てきて、、、、

結局前の3枚のほうがよかったという話。

それでも「隠れ鉄」というか電車に乗るのと知らない土地に行くのは大好きなので結構楽しかったです。記憶での最古の永山だったか多摩センターだったか、高校生の頃「多摩八十八箇所」歩こうとこの辺りに来たときは車窓から茅葺の古民家が自然に残っていたし、鶴川方面にに抜けるバスのコースが信じられないのどかさだったのを思い出しました。帰りは送迎バスで永山の駅へ、夜も8時すぎくらいだったか多摩市の辺りでは月の光がとても澄んでいて秋風らしき涼やかな風が吹いてました。新宿に戻ってホームの外気がまた熱帯風でマレーシアかどこかに降り立ったような感じでした。同じ都内でこうも違うとは、、、。

※慌てて出かけたのでカメラを持参するのを忘れ、現地や店内の画像は他のサイトからお借りしました。

昨日は定期的な通院日で例によって自転車で王子から権現坂を関東ローム層に上がり、昔の藍染川沿いに出かけてきました。陽射しが強い中、しんどい感じでしたが、病院に着く前あたりから空がゴロゴロし始め、病院に着いたところで稲光やらものすごい雨が降り出しました。診察や会計が済んで、帰ろうとしましたが、あんまり強い降りなので待合室でうとうと小一時間待って、まだ止まないので、どうせ暑さでバケツを被ったようになるのと変わらないと腹を据え染井経由でずぶ濡れになって帰りました。雨のせいか気温も楽になり行きほどしんどくはありません。例によって駒込と染井の間にある小さな庭。ここにはミニ田圃があるのでもしや、、、と思い寄ってみました。

鳴き声はしませんが、畔を踏むと一匹の泥カエルがぽちゃん。雨降っているのに鳴いていないですが遭えてよかったです。

写真には撮れなかったのですが、、。

このあいだ気が付かなったですが、ウドの大木。

東屋からの眺め。いい感じです。

庭を離れて染井霊園へ向け自転車を進めていると取り壊したばかりの更地が目に入り、ままよ、、、と自転車を降りて地面を見ると、、、、、。

ぼけぼけですが何だかわかりますか。「竿の雫か 濡れ手で粟 思いがけなく手に入るどろめん こいつあ夏から縁起がいいわえ 」

文字通りずぶ濡れなので粟のようについてきてくれたのでしょうか。

ひととおり周りも物色しましたが、これだけです。昔、豊島区の遺跡報告書で染井の遺跡という巻で今戸の羽織狐(尾張屋型ではなく「あぶ惣」型)の出土が報告されていたのを観て、染井は本郷の外ではあるけれど、植木だの人の往来の盛んなところだったから出てきたのだろう、と思っていたのでその時の印象とつながった感じです。

染井霊園内のけいとう。雨に表れて葉っぱがつややかな感じ。

明治通りを越えて石神井川傍の緑地のぽんぽん百日草。美しいというよりキッチュな感じで農家の庭先なんかによく植えてある花。日持ちがよくてすぐに切って仏さまにお供えしているのを昔よく見ました。そういう意味で懐かしい夏らしい花だと思います。由美かおるさんとか水原弘さんの傍に咲いているというイメージです。この花は雨で濡れているより強い日差しの中カラカラな感じに咲いているほうが似つかわしいかと思います。それと染井の辺りで焙烙で迎え火をやっているお宅がありました。わが家は先月済ませたので今日が入りの日だというのをうっかりしていました。

家に帰って古歯ブラシでそーっと洗って、、。蜘蛛の巣の模様のようです。

薄葉紙で擦りだしてみました。妖術とか妖怪とか子供好みの趣向でしょうか。

今日は千葉市のどろめんの研究家の田中和夫さんのご厚意ではるばる赤羽まで資料をお運びいただき、4時間弱の間、ひとつひとつの資料についてご説明をいただきました。わが家の中では整理が悪くてお通しできないので、町内の自治会館の一室を貸していただいてテーブルの上で拝見しました。田中さんの資料は全て千葉県内の畑から出土したものだそうで、40年近く拾い集められた集積で、私も若い分畑を歩いたことがあるので、その時の印象と重ね合わせてお話を拝聴しました。畑からはいかにも今戸の土色のどろめんに限らず、投網の重しだとかガラス製のおはじきだったり石蹴りだったりと、幅のある年代のものが表土に表れていたもので、なぜ、畑から出てくるようになったのかということについてもお話を聞いて目から鱗な内容でした。

同じ地域にある畑でもこうしたものが出てくる畑とそうでない畑がある理由として、その当時畑だったところには豊作を願って土に埋める風習があり、牧場だったところはそうではなかったということです。また江戸市中の厠から汲みだされる肥に混ざって泥めんや人形のかけらが混ざって運ばれ、畑に播かれたものが結果として土製のものが地中に残ったという説を私も聞き憶えていたものですが、江戸の近世遺跡の遺構の厠から畑から見つかるような土製品がみつかるという例はないそうで、「肥に混ざって」という説はほどんど可能性がない、ということです。

ガラス製のおはじき、めんこ、石蹴りの形状と製作方法、形の意味するもの、背景など、ひとつひとつ追及された内容をご紹介いただきました。興信牛乳の蓋だったという磁器製の破片もありました。

昨日日どりが決まってお声かけした中から足を運んでくださったみなさんもありがとうございました。画像は「亀乗り童子」と呼んだらよいでしょうか。片面の人形で3センチ余りの大きさですが彫が細かくよくできた人形で、「どろめん」というより一文人形の一種というのでしょうか。フルコースのようにたくさんの資料を拝見した中で一番好きな人形です。

わざわざ運んで貴重な資料とその背景について丁寧にお話くださった田中さん、足を運んでくださったみなさんありがとうございました。まさに眼福、耳福の午後でした。

今日はどんよりとした曇り空で雨が降るかもしれない、という予報も聞いていたのですが、朝から自転車で走りまわっていました。わが家の地主であるお寺さんへ行き、区民事務所に寄り、王子の区役所、それと病院に手続きに行き、それならついでに、上野に寄って今後の作業のためのネタを集めて来ようと足を延ばしました。不忍池の水面に顔を出している蓮の新芽。

昔聞いた話では、「蓮めし」という季節の料理が池の畔の料理屋の名物だったそうで、それは蓮根ではなく、若い葉っぱを刻んで炊き込んだものらしいのです。

不忍通り沿いの入口から動物園に入りました。近い割には近年いつも素通りしていたので本当に久しぶり。ただ急いでいたので西園だけに寄りました。子供の頃は両親とじっくり観てまわったもので、まだ「お猿の電車」があった頃でした。今パンダで大盛況のようですが、見学の制限があるようです。知らなかったのですが、今はキリンは西園なんですね。勘違いかわかりませんが、昔は東園ではなかったかと、、。

じっくり見学したいところですが、用を足して自転車で再び移動。

アメ横「二木の菓子」向いの「摩利支天さま」へ。この辺りは人出が多いので自転車は降りて押しながら進みます。

法華太鼓の音が賑やかで、外国からの観光の人々も物珍しそうに境内に引き寄せられてきます。寺務所の方に質問をして教えていただいて帰ってきました。今日も図らずも「藍染川」の流れだったところを往来してきたという感じです。話では藍染川の流れは染井の辺りから始まると記されていますが、もともとは石神井川が滝野川から南下して作った谷間だという話もあり、駒込、田端、道灌山下、谷中、根津を経て不忍池に注ぎ、池から三橋(今でも甘味の「みはし」がある)から南下、現在のアメ横あたりを東に曲がり昭和通りを過ぎて、清洲橋通り辺りでまた南下して「三味線堀」につながっていたというので、まさに摩利支天さままではほぼ藍染川に沿っての移動でした。いつ雨が降るか心配だったのでまっすぐ帰りましたが、寄りたいところあまたありもったいないですね。でもとりあえずネタは少しでも手に入ったので満足です。