昨日(13日)は日本列島を衝撃が走った。

午前中の運動ジムでも「白血病」(血液のガン)の話題でもちきりだった。まだ「うら若き乙女」なのに、スポーツ選手なのに「池江選手」が罹患するなんて信じられないの声が大勢を占めた。

罹患の確率は10万人に1人くらいだそうで実にお気の毒だが、その原因となるとほとんど偶然らしい。チョッピリ免疫力も関係してくるらしいけど。

明日の運命は誰にも分からないので元気なうちに精一杯好きなことをやって楽しんでおきましょうね~。

さて、クラシック音楽&オーディオに興味を持ち始めてから50年近くになるが、その間ずっと畏敬の念を持ち続けている先達がいて、それは作家の五味康介さん。

「西方の音」や「天の声」などの一連の著作に随分と啓発されたが、中でも一番印象に残っているのは「音楽がもたらす幸福感と倫理観」に関する記述だった。

「五味さんみたいな音楽の聴き方が出来るといいなあ。」と、ずっと思ってきたが、今年に入ってから音楽を聴いていると「幸福感」とともに多少なりとも「倫理観」めいた啓示が聴こえてくるような気がしてきたのには我ながら驚いている。

音質があまり気にならなくなって音楽に没入できるようになったことが一因だろうか。

とはいえ「倫理観っていったい何だ?」と問われてもちょっと即答が難しい。広辞苑では「道徳の規範となる原理」とあって、ますます分からなくなる(笑)。

そこで、ここは素通りさせてもらって以下の文章からおぼろげながらでも趣旨を汲み取っていただくほうがベターのようだ。

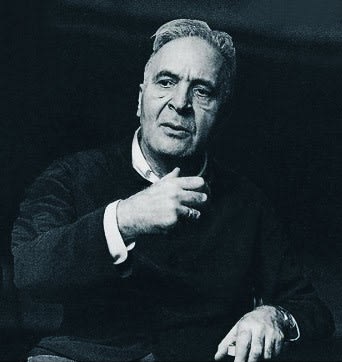

ずっと以前のブログにも搭載したことがあるが指揮者「ブルーノ・ワルター」が1935年にウィーンの文化協会で「音楽の道徳的な力について」と題して行った講演の内容を紹介してみよう。

今どき「道徳」なんて言葉を聞くのは珍しいが、中味の方は音楽に対するワルターの気取らない率直な思いを吐露したものでおよそ90年前の講演にもかかわらず、現代においてもまったく色褪せない内容だと思う。

はじめに「果たして人間は音楽の影響によってより善い存在になれるものだろうか?もしそうであれば毎日絶え間ない音楽の影響のもとに生きている音楽家はすべてが人類の道徳的模範になっているはずだが」とズバリ問題提起されている。

ワルターの分析はこうだ。

1 恥ずかしいことながら音楽家は概して他の職業に従事している人々に比べて別に少しも善くも悪くもない。

2 音楽に内在する倫理的な呼びかけ(高揚感、感動、恍惚)はほんの束の間の瞬間的な効果を狙っているに過ぎない。それは電流の通じている間は大きな力を持っているが、スイッチを切ってしまえば死んだ一片の鉄に過ぎない「電磁石」のようなものだ。

3 人間の性質にとって音楽が特別に役立つとも思えず過大な期待を寄せるべきではない。なぜなら、人間の道徳的な性質は非常に込み入っており、我々すべての者の内部には善と悪とが分離しがたく混合して存在しているからだ。

こう断定しながらも、「だがしかし」とワルターは続ける。

「それでも音楽はたぶん我々をいくらかでもより善くしてくれるものだと考えるべきだ。音楽が人間の倫理に訴える”ちから”、つまり、音楽を聴くことで少しでも正しく生きようという気持ちにさせる効果を信じるべきだ。」と語っている。

そこでワルターは自分の希望的見解とわざわざ断ったうえで音楽の倫理的な力を次のように述べている。

☆ 音楽そのものが持つ音信(おとずれ)

「音楽とは何であるか」という問いに答えることは不可能だが、音楽は常に「不協和音」から「協和音」へと流れている。

つまり目指すところは融和、満足、安らかなハーモニーへと志向しており、聴く者が音楽によって味わう幸福感情の主たる原因はここにある。音楽の根本法則はこれらの「融和」にあり、これこそ人間に高度な倫理的音信(おとずれ)をもたらすものである。

という結びになっている。

一介の市井の徒がこんな「ご大層なこと」を言っても歯牙にもかけられないが、大指揮者の言だとなると傾聴に値しよう(笑)。

高齢者にとって肉体も精神も衰えるばかりの老後において日々の「充足感=幸福感」というものをどうやって得るかは、たとえ束の間のこととはいえかなり切実なテーマだと思うが、日常生活の中でふんだんに「いい音楽(倫理的音信)を、好みの音で聴く」ことは比較的簡単に手に入る「質のいい幸福感」ではなかろうか、なんて勝手に思うのである。

ちょっと手前味噌かな~(笑)。

クリックをお願いします →