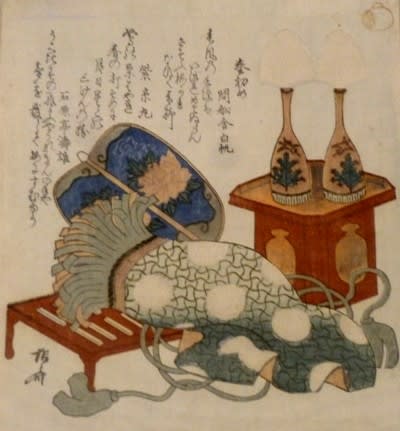

【柳々居辰斎「拳初め」】

三宝の上に徳利、台の上に拳相撲の道具。拳相撲は中国発祥の酒席の遊び、数拳(じゃんけんの源流)を相撲風にしたもの。団扇を持った行司が仕切った。

【岳亭春信「衣通姫」】

允恭天皇の寵妃(または娘)で絶世の美女と伝わる衣通姫が小箱の中の蜘蛛の巣を覗き込む。蜘蛛は天皇の訪れの予兆。古今和歌集に「わがせこが来べきよひなりさゝがにの蜘蛛のふるまひかねてしるしも」。

【二代目葛飾戴斗「鯉」】

添えられた狂歌に「時を得て空へものぼれ王とよぶ花の下行(したゆく)江戸川の鯉」(文花楼清丸)など。「王とよぶ花」は桜のこと。

【歌川豊広「宝船に鶴亀」】

伊勢エビの殻を船体に見立て、打出の小槌などめでたいものを満載。周りにも折り鶴や亀など吉祥の置物を描く。

【歌川国貞「三味線と琴の合奏」】

松が描かれた屏風の前で女性2人が合奏を楽しむ。左側に記された狂歌から、近江⋅信楽の狂歌師からの注文で制作されたことが分かる。

【歌川広重「風の神」】

画題「風の神」とは江戸時代に「風邪の疫病神を追い払う」という名目で、門口に立って鉦や太鼓を叩き金品をねだった物乞い。

【勝川春亭「長坂橋の張飛」】

中国⋅後漢末期、曹操に追い詰められた劉備を逃すため、張飛が馬上で仁王立ちする場面。

【窪俊満「群蝶画譜 つばさには」】

様々な色や模様の蝶や蛾を描いたシリーズ作品全7図のうちの一つ。

【渓斎英泉「隅田川の花見」】

右図に「柳桜亭」、左図に「江戸花也」の名で狂歌が添えられている。いずれも第11代長州藩主の毛利斉元で、英泉や歌川国貞⋅国芳らに依頼して美しい狂歌摺物を数多く制作した。