「相似・掃除・総司・荘子・送辞・∽」・・・

「∽」は横倒しの「S」である。

「∽→S(S字状のフック=引っ掛け)」・・・

「地名佳字二文字」で、「総字(ソウジ)」は「二文字」に替えよ、は「持統(ジトウ)女帝→字統・字等」、「元明(ゲンメイ)女帝→言明」の「和銅六(陸)年(713年→漆壱参)五(伍)月二(弐)日」の事業であった・・・「諸・国・郡・郷・名・著・好・字・令」・・・

ーーーーー

諸国郡郷名著好字令

「続日本紀」の

「和銅六年」

「五月」

「二日」の条

「畿内七道諸国郡郷 名著好字」

ーーー原文↓

邪馬台国と秦王国 邪馬台国 秦王国 後藤利雄

ーーー

地名を「漢字二文字」で書き改めよとの命令

「好字二字令」

「好字令」

地名表記の統一が「好字二字令」

である。

好字(佳字)の使用命令

国名・・・呼句名

倭→大倭・大和(奈良県)

下毛野→下野(栃木県)

上毛野→上野(群馬県)

泉→和泉(大阪府南西部)

無邪志

胸刺

牟射志→武蔵(埼玉県、東京都、神奈川県東部)

津→摂津(大阪府北中部、兵庫県南東部)

近淡海→近江(滋賀県)

遠淡海→遠江(静岡県西部)

針間→播磨(兵庫県南西部)

沖→隠岐(島根県隠岐諸島)

三野→美濃(岐阜県南部)

木→紀伊(和歌山県)

火→肥前(佐賀県・長崎県)

肥後(熊本県)

多遅麻→但馬(兵庫県北部)

粟→阿波(徳島県)

ーー

郡名・・・訓名

車→群馬(群馬県)

小丹生→遠敷(福井県)

橘→橘樹(神奈川県)

安八麻→安八(岐阜県)

佐良良→讃良(大阪府)

飛鳥戸→安宿(大阪府)

ーー

郷名・・・号名・號名=号+虎+夕+口

林→拝志、拝師など(各所)

中→那珂、那賀など(各所)

北→喜多など(各所)

上→賀美など(各所)

機織部→服部(各所)

鳥取部→鳥取(各所)

衣、許呂母など→挙母(愛知県)・・・頃模

明日香→飛鳥(奈良県)・・・・斑鳩(イカルガ)

中山→名香山(妙高山)

ーーーーー

ついでに、「邪馬台国・卑弥呼」の言及があったので、抜粋添付しておく

ーーーーー↓

大乱と倭人国襲撃事件

霊帝の光和年中=178~183

(一七八~一八三)の大乱

鮮卑の

倭人国襲撃事件であった?

ーーー↓原文

冬、

鮮卑

遼西

ニ寇ス。

光和元年冬、

又

酒泉二寇ス。縁辺責ヲ被ラズトイフコトナシ。

種衆日ニ多ク、

丑畜

射猟

食ヲ給スルニ

足ラズ。

檀石根

乃チ自ラ徇行シテ

烏集ノ

秦水ノ

広従

数百里ニシテ、

P22

水停リテ流レズ、

其ノ中二

魚有ルヲ見テ、

之ヲ得ルコト能ハズ。

倭、

網捕ニ善シト聞キテ、

是ニ於テ

東(方)

倭人国ヲ撃チテ、

千余家ヲ得ツ。

徒シテ秦水ノ(水)上ニ置キ、

魚ヲ捕へシム。

以テ

糧食ヲ助ク。

光和中

檀石槐

死ス、

時

ニ年

四十五

(後漢書・鮮卑列伝・第八十)

鮮卑に襲撃された倭人は

朝鮮南端に

倭国人として存在したらしい・・・

P23

倭国動乱

男王に代わって卑弥呼が女王

(注)

魂志の

鮮卑伝にも

同趣の記事が

「魂書日」の文中に賊っている。

それにあっては

「倭」、「倭人国」が、

「汗人」「汗国」になっている・・・?

「汗人」や「汗国」は、

他に記録がない名前で

「汗人」は「倭人」の

ダブル(重複)記述・・・?・・・「汗(カン・あせ)」の漢字分解は「汗=氵(水)+干」で、類字は「汁(しる・ジュウ)=氵+十」である。汁(しる=知る)とは「一」が無い「汗」である・・・

「汗」は匈奴、高句麗、蒙古の「王名」である。

「成吉思汗(ジンギスカン)」

「汗が臭(匂=勹+ヒ→七・匕)い」とは「体臭」だが、感じる「臭覚」とは薫香(クンコウ)で、「薫製=燻製」か「香水・線香」・・・

ーーー

和銅年号の由来

続日本紀卷四

武蔵国

秩父郡(埼玉県秩父市黒谷)から、

和銅

(にぎあかがね・ワドウ)

と呼ばれる銅塊が発見され朝廷に献上されたことを祝い、年号が慶雲から和銅に改められたと記されている。多分、「にぎあかがね」とは「二義(似義)閼伽(垢)兼(金・鉦・化音)」の示唆である・・・

ーーー原文添付↓

和銅 - Wikipedia

ーーー

和銅元年

二月平城の地に新都造営の詔

十月伊勢神宮に平城宮造営を告げる。

和銅三年

三月藤原京から平城京に遷都

藤原氏、興福寺の造営を発願

和銅四年

十月蓄銭叙位令を定める。

和銅五年

一月

太安万侶により古事記完成、撰上

和銅五年

九月

二十八日出羽国を建てる。

和銅六年

四月

三日丹後国・美作国・大隅国を建てる。

五月諸国に風土記の編纂を命じる。

郡・郷名に好字を付けさせる。

和銅七年

六月首皇子、立太子

九月元明天皇譲位

氷高内親王=元正天皇が即位

ーーーーー原文↓

諸国郡郷名著好字令 - 民族学伝承ひろいあげ辞典 - Yahoo!ブログ

ーーーーー

・・・モンダイは「相似」に関してだった・・・

「S(エス)」

・・・'s

音---'s

発音記号(/s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/の後で)

ɪz, əz, (その他の有声音の後で)

z, (その他の無声音の後で) s/

名詞の所有格の語尾

s で終わる固有名詞には

通例

‐s's,‐s' のいずれでもよい

Dickens's,Dickens' /díkɪnz(ɪz)/

用例

Tom's, men's, cat's, wife's, nurse's.

文字・数字・略語などの

複数語尾

[']は略すこともある

用例 t's.

3's.M.P.'s.

the 1990s (1990 年代).

get five As (成績で A を 5 つとる).

音節---'s

発音記号

(有声音の後で) z,

(無声音の後で) s/ 《口語》

is の短縮形

has の短縮形

does の短縮形

疑問詞の後でのみ用いられる

How's (=How does) he do it?

What's (=What does) he want?

いずれの短縮形も文末で用いることはできない.

従って

I wonder where he is.

(彼はどこにいるのだろうか)は正しいが,

I wonder where he's.

は正しくない.

《口語》 us の短縮形

let's (=let us)

Let's go.

表記

$, $

音節S

《略語》 small;

《記号》【化学】 sulfur.

S

表記$, $

音節s., S, S.

《略語》

south; southern.

S <$>

表記$, $

音節$, $

《略語》

dollar(s).

$100 100ドル

one hundred dollars.

ラテン語

solidus の頭文字

S を装飾化したもの

S.

表記s., S.

《略語》

school; secondary; senate

signature; singular; society; soprano.

S.

表記S.

《略語》

Saint; Saturday; Señor; September

shilling(s); Signor; Society; Sunday.

【不可算名詞】

[具体的には 【可算名詞】]

エス

《英語アルファベットの

第 19 字》

(連続したものの)

第 19 番目(のもの).

【可算名詞】

S 字形(のもの).

表記s

《記号》

second 秒.

表記s.

《略語》

see; set; shilling(s);

solidus; son; south;

steamer; substantive.

【接尾辞】

名詞の複数語尾 (cf. ‐es1).

dogs, cats.

【接尾辞】

動詞の 3 人称単数現在形の語尾 (cf. ‐es2).

It rains.

He works hard.

【接尾辞】

副詞語尾.

always, forwards, indoors, needs

nights, 《口語》 Sundays.

[古期英語では属格は副詞的に用いられた]

自然科学と

技術のほかの用語一覧

化学:Rh Rn Ru S Sb Sc Se

ーーー

∫

英語表記:

integral

日本語表記:

積分記号

ーーーー

∽

相似記号は「∽」のかたちをした数学記号である。

相似記号の左右で表される

図形が相似であることを示す。

(図形A)∽(図形B)

図形Aは図形Bと相似である、と読む

ラテン語

simile,

英語

similar

頭文字

Sを

横向きにかいた記号

A similar to B

ーーー

三角関数(trigonometric function)

平面三角法において

直角三角形の

1つの鋭角の大きさから

辺比の値を与える

関数の族および、

それらを

拡張して得られる

関数の総称

ーー

直角三角形において、1つの鋭角の大きさが決まれば、三角形の内角の和は180°であることから他の1つの鋭角の大きさも決まり、3辺の比も決まる。ゆえに、角度に対して辺比の値を与える関数を考えることができる。

∠C を直角とする直角三角形ABC において、AB = h, BC = a, CA = b とおく。∠A = θ に対して h : a : b が決まる

三角関数

それぞれ

正弦(sine(サイン))

余弦(cosine(コサイン))

正接(tangent(タンジェント))

余割(cosecant(コセカント))

正割(secant(セカント))

余接(cotangent(コタンジェント))

三角比と呼ばれる。ただし cosec は長いので csc と略記することも多い。また、余弦、余割、余接は余角(角を90°から引いた角)のそれぞれ正弦、正割、正接に等しい。三角比は平面三角法に用いられ、巨大な物の大きさや遠方までの距離を計算する際の便利な道具となる。角度 θ の単位は、通常度またはラジアンである。

サイン &

コサイン C

タンジェント T

∠・∟・⊿

異なっている「直角三角形」で、

一つの角度が決定している時に

「三角形の各二辺の比」は同じで、

各図形の大小は「∽=相似」である

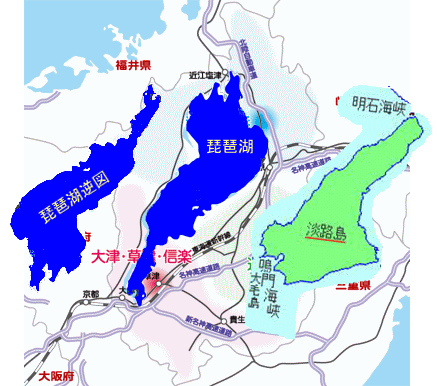

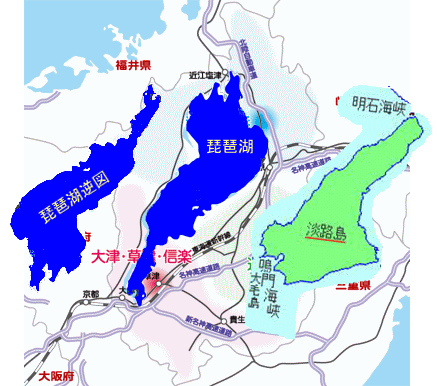

淡路島と琵琶湖は「相似=∽」・・・???

ーーーーー

年干支・甲 辰(乙・癸・戊)

年天干・印綬・・↓地支蔵干変通 12運

年蔵干・・・辰(偏印・偏官・傷官)・・衰

年月支関係・支合・庚辛

月干支・癸 酉(庚・ ・辛)

月天干・偏官・・↓地支蔵干変通 12運

月蔵干・・・酉(正財・ ・偏財)・・長生

格式変通・偏財

日干支・丁 亥(戊・甲・壬)午未←空亡

日天干・比肩・・↓地支蔵干変通 12運

日蔵干・・・亥(傷官・印綬・正官)・・胎

ーー ↑年月三合辛・日害

壬 申(己・壬・庚)

ーー ↓年支合庚・日三合壬

丁 巳(戊・庚・丙)年日冲戊

辛 亥(戊・甲・壬)月

丙 子(壬・ ・癸)日

ーー

癸 巳(戊・庚・丙)年

生年三合辛・生月三合辛・生日冲戊

乙 卯(甲・ ・乙)月

生年冲・生月冲・生日三合乙

戊 子(壬・ ・癸)日

ーーー

「∽」は横倒しの「S」である。

「∽→S(S字状のフック=引っ掛け)」・・・

「地名佳字二文字」で、「総字(ソウジ)」は「二文字」に替えよ、は「持統(ジトウ)女帝→字統・字等」、「元明(ゲンメイ)女帝→言明」の「和銅六(陸)年(713年→漆壱参)五(伍)月二(弐)日」の事業であった・・・「諸・国・郡・郷・名・著・好・字・令」・・・

ーーーーー

諸国郡郷名著好字令

「続日本紀」の

「和銅六年」

「五月」

「二日」の条

「畿内七道諸国郡郷 名著好字」

ーーー原文↓

邪馬台国と秦王国 邪馬台国 秦王国 後藤利雄

ーーー

地名を「漢字二文字」で書き改めよとの命令

「好字二字令」

「好字令」

地名表記の統一が「好字二字令」

である。

好字(佳字)の使用命令

国名・・・呼句名

倭→大倭・大和(奈良県)

下毛野→下野(栃木県)

上毛野→上野(群馬県)

泉→和泉(大阪府南西部)

無邪志

胸刺

牟射志→武蔵(埼玉県、東京都、神奈川県東部)

津→摂津(大阪府北中部、兵庫県南東部)

近淡海→近江(滋賀県)

遠淡海→遠江(静岡県西部)

針間→播磨(兵庫県南西部)

沖→隠岐(島根県隠岐諸島)

三野→美濃(岐阜県南部)

木→紀伊(和歌山県)

火→肥前(佐賀県・長崎県)

肥後(熊本県)

多遅麻→但馬(兵庫県北部)

粟→阿波(徳島県)

ーー

郡名・・・訓名

車→群馬(群馬県)

小丹生→遠敷(福井県)

橘→橘樹(神奈川県)

安八麻→安八(岐阜県)

佐良良→讃良(大阪府)

飛鳥戸→安宿(大阪府)

ーー

郷名・・・号名・號名=号+虎+夕+口

林→拝志、拝師など(各所)

中→那珂、那賀など(各所)

北→喜多など(各所)

上→賀美など(各所)

機織部→服部(各所)

鳥取部→鳥取(各所)

衣、許呂母など→挙母(愛知県)・・・頃模

明日香→飛鳥(奈良県)・・・・斑鳩(イカルガ)

中山→名香山(妙高山)

ーーーーー

ついでに、「邪馬台国・卑弥呼」の言及があったので、抜粋添付しておく

ーーーーー↓

大乱と倭人国襲撃事件

霊帝の光和年中=178~183

(一七八~一八三)の大乱

鮮卑の

倭人国襲撃事件であった?

ーーー↓原文

冬、

鮮卑

遼西

ニ寇ス。

光和元年冬、

又

酒泉二寇ス。縁辺責ヲ被ラズトイフコトナシ。

種衆日ニ多ク、

丑畜

射猟

食ヲ給スルニ

足ラズ。

檀石根

乃チ自ラ徇行シテ

烏集ノ

秦水ノ

広従

数百里ニシテ、

P22

水停リテ流レズ、

其ノ中二

魚有ルヲ見テ、

之ヲ得ルコト能ハズ。

倭、

網捕ニ善シト聞キテ、

是ニ於テ

東(方)

倭人国ヲ撃チテ、

千余家ヲ得ツ。

徒シテ秦水ノ(水)上ニ置キ、

魚ヲ捕へシム。

以テ

糧食ヲ助ク。

光和中

檀石槐

死ス、

時

ニ年

四十五

(後漢書・鮮卑列伝・第八十)

鮮卑に襲撃された倭人は

朝鮮南端に

倭国人として存在したらしい・・・

P23

倭国動乱

男王に代わって卑弥呼が女王

(注)

魂志の

鮮卑伝にも

同趣の記事が

「魂書日」の文中に賊っている。

それにあっては

「倭」、「倭人国」が、

「汗人」「汗国」になっている・・・?

「汗人」や「汗国」は、

他に記録がない名前で

「汗人」は「倭人」の

ダブル(重複)記述・・・?・・・「汗(カン・あせ)」の漢字分解は「汗=氵(水)+干」で、類字は「汁(しる・ジュウ)=氵+十」である。汁(しる=知る)とは「一」が無い「汗」である・・・

「汗」は匈奴、高句麗、蒙古の「王名」である。

「成吉思汗(ジンギスカン)」

「汗が臭(匂=勹+ヒ→七・匕)い」とは「体臭」だが、感じる「臭覚」とは薫香(クンコウ)で、「薫製=燻製」か「香水・線香」・・・

ーーー

和銅年号の由来

続日本紀卷四

武蔵国

秩父郡(埼玉県秩父市黒谷)から、

和銅

(にぎあかがね・ワドウ)

と呼ばれる銅塊が発見され朝廷に献上されたことを祝い、年号が慶雲から和銅に改められたと記されている。多分、「にぎあかがね」とは「二義(似義)閼伽(垢)兼(金・鉦・化音)」の示唆である・・・

ーーー原文添付↓

和銅 - Wikipedia

ーーー

和銅元年

二月平城の地に新都造営の詔

十月伊勢神宮に平城宮造営を告げる。

和銅三年

三月藤原京から平城京に遷都

藤原氏、興福寺の造営を発願

和銅四年

十月蓄銭叙位令を定める。

和銅五年

一月

太安万侶により古事記完成、撰上

和銅五年

九月

二十八日出羽国を建てる。

和銅六年

四月

三日丹後国・美作国・大隅国を建てる。

五月諸国に風土記の編纂を命じる。

郡・郷名に好字を付けさせる。

和銅七年

六月首皇子、立太子

九月元明天皇譲位

氷高内親王=元正天皇が即位

ーーーーー原文↓

諸国郡郷名著好字令 - 民族学伝承ひろいあげ辞典 - Yahoo!ブログ

ーーーーー

・・・モンダイは「相似」に関してだった・・・

「S(エス)」

・・・'s

音---'s

発音記号(/s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ/の後で)

ɪz, əz, (その他の有声音の後で)

z, (その他の無声音の後で) s/

名詞の所有格の語尾

s で終わる固有名詞には

通例

‐s's,‐s' のいずれでもよい

Dickens's,Dickens' /díkɪnz(ɪz)/

用例

Tom's, men's, cat's, wife's, nurse's.

文字・数字・略語などの

複数語尾

[']は略すこともある

用例 t's.

3's.M.P.'s.

the 1990s (1990 年代).

get five As (成績で A を 5 つとる).

音節---'s

発音記号

(有声音の後で) z,

(無声音の後で) s/ 《口語》

is の短縮形

has の短縮形

does の短縮形

疑問詞の後でのみ用いられる

How's (=How does) he do it?

What's (=What does) he want?

いずれの短縮形も文末で用いることはできない.

従って

I wonder where he is.

(彼はどこにいるのだろうか)は正しいが,

I wonder where he's.

は正しくない.

《口語》 us の短縮形

let's (=let us)

Let's go.

表記

$, $

音節S

《略語》 small;

《記号》【化学】 sulfur.

S

表記$, $

音節s., S, S.

《略語》

south; southern.

S <$>

表記$, $

音節$, $

《略語》

dollar(s).

$100 100ドル

one hundred dollars.

ラテン語

solidus の頭文字

S を装飾化したもの

S.

表記s., S.

《略語》

school; secondary; senate

signature; singular; society; soprano.

S.

表記S.

《略語》

Saint; Saturday; Señor; September

shilling(s); Signor; Society; Sunday.

【不可算名詞】

[具体的には 【可算名詞】]

エス

《英語アルファベットの

第 19 字》

(連続したものの)

第 19 番目(のもの).

【可算名詞】

S 字形(のもの).

表記s

《記号》

second 秒.

表記s.

《略語》

see; set; shilling(s);

solidus; son; south;

steamer; substantive.

【接尾辞】

名詞の複数語尾 (cf. ‐es1).

dogs, cats.

【接尾辞】

動詞の 3 人称単数現在形の語尾 (cf. ‐es2).

It rains.

He works hard.

【接尾辞】

副詞語尾.

always, forwards, indoors, needs

nights, 《口語》 Sundays.

[古期英語では属格は副詞的に用いられた]

自然科学と

技術のほかの用語一覧

化学:Rh Rn Ru S Sb Sc Se

ーーー

∫

英語表記:

integral

日本語表記:

積分記号

ーーーー

∽

相似記号は「∽」のかたちをした数学記号である。

相似記号の左右で表される

図形が相似であることを示す。

(図形A)∽(図形B)

図形Aは図形Bと相似である、と読む

ラテン語

simile,

英語

similar

頭文字

Sを

横向きにかいた記号

A similar to B

ーーー

三角関数(trigonometric function)

平面三角法において

直角三角形の

1つの鋭角の大きさから

辺比の値を与える

関数の族および、

それらを

拡張して得られる

関数の総称

ーー

直角三角形において、1つの鋭角の大きさが決まれば、三角形の内角の和は180°であることから他の1つの鋭角の大きさも決まり、3辺の比も決まる。ゆえに、角度に対して辺比の値を与える関数を考えることができる。

∠C を直角とする直角三角形ABC において、AB = h, BC = a, CA = b とおく。∠A = θ に対して h : a : b が決まる

三角関数

それぞれ

正弦(sine(サイン))

余弦(cosine(コサイン))

正接(tangent(タンジェント))

余割(cosecant(コセカント))

正割(secant(セカント))

余接(cotangent(コタンジェント))

三角比と呼ばれる。ただし cosec は長いので csc と略記することも多い。また、余弦、余割、余接は余角(角を90°から引いた角)のそれぞれ正弦、正割、正接に等しい。三角比は平面三角法に用いられ、巨大な物の大きさや遠方までの距離を計算する際の便利な道具となる。角度 θ の単位は、通常度またはラジアンである。

サイン &

コサイン C

タンジェント T

∠・∟・⊿

異なっている「直角三角形」で、

一つの角度が決定している時に

「三角形の各二辺の比」は同じで、

各図形の大小は「∽=相似」である

淡路島と琵琶湖は「相似=∽」・・・???

ーーーーー

年干支・甲 辰(乙・癸・戊)

年天干・印綬・・↓地支蔵干変通 12運

年蔵干・・・辰(偏印・偏官・傷官)・・衰

年月支関係・支合・庚辛

月干支・癸 酉(庚・ ・辛)

月天干・偏官・・↓地支蔵干変通 12運

月蔵干・・・酉(正財・ ・偏財)・・長生

格式変通・偏財

日干支・丁 亥(戊・甲・壬)午未←空亡

日天干・比肩・・↓地支蔵干変通 12運

日蔵干・・・亥(傷官・印綬・正官)・・胎

ーー ↑年月三合辛・日害

壬 申(己・壬・庚)

ーー ↓年支合庚・日三合壬

丁 巳(戊・庚・丙)年日冲戊

辛 亥(戊・甲・壬)月

丙 子(壬・ ・癸)日

ーー

癸 巳(戊・庚・丙)年

生年三合辛・生月三合辛・生日冲戊

乙 卯(甲・ ・乙)月

生年冲・生月冲・生日三合乙

戊 子(壬・ ・癸)日

ーーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます