・・・2017-12-17・・・「デセンバー=十二月・De-cember・Dec=十番目の月」・・・「de-・・・=打ち消し・否定・逆・除去などを意味する動詞」・・・ラテン語「de-」 ・・・「DE=off(離れる)・down(下)」・・・「離れる」ことから「否定(デナイ=deny)」は知っているが・・・「デ=de」は「出=山+山」であるカナ・・・電話にデル(∂=出る・偏導函数)???・・・デかける・・・ダスって・・・

「拒絶(デクリン=de-cline)」、「強意(a great de-al)・デール=de-al=分配する・分ける・配る・処理する・扱う」・・・

「詳細(de-tails)・デティール」・・・

「旅立ち(デパァチャー・de-parture)」・・・

「de-vice=装置・考案物・からくり・意匠・工夫・手段・方法・a safety device=安全装置」・・・

「デヴィス=出葉意素・出羽夷州」って?・・・

「旨い(デリシャス=de-licious)」・・・唾が出るか?

「De-cember=デセンバァ=出船場吾(五+口)」

「出船場阿(阝+可)」

「出戦場拳(𠔉+手)」・・・

「あげる・あがる(上・揚・挙・騰)」・・・

「拳(𠔉+手)=あげる・かかげる・こぶし・ケン= fist(フィスト)・knuckle up」・・・

「拳大の石=a stone the size of one's fist(フィスト)」・・・

「アゲル」は「与える」でもあるけれど・・・

「ヤる」って?・・・「何をクレるの?」

「フィスト=附意素訳」・・・???

↓↑

De-termining(~を決心する、決意する・決める)

de-cide

de-vices(装置・手段・方法)

detective(探偵)

de-tect(に…を見つける、看破する・発見する・検出する

de-tect hypocrisy(偽善を見破る)

ーーーーー

三月=March・Mar

四月=April・Apr

五月=May・

六月=June・Jun

七月=July・Jul

八月=August・Aug

九月=September・Sept

十月=October・Oct

十一月=November・Nov

十二月=December・Dec・・・十番目の月

↓↑

一月=January・Jan・・・・ 十一番目の月

二月=February・Feb・・・・十二番目の月

ーーーーー

・・・「獻(虍+鬲+犬)=ケン=献(南+犬)」・・・

「獻=物を煮る意と音とを示す鬳(ケン)と犬(ケン)から成り、 もと「羮(あつもの)」にして「神に捧げる犬」の意を表わし、「たてまつる」の意になった・・・「鬳=南=あつい」・・・

会意兼形声文字「獻(鬳+犬)」

「頭部が虎の形をした甑(こしき)」の象形

「耳を立てた犬」の象形

(「甑(こしき)に血を塗るためのいけにえの犬」)

(「虎の模様がある煮炊きの用具=甑(こしき)」)

「鬲(かなえ・レキ)=古代中国で用いられた三足の器

足は中空、煮炊きに用いた」

「融=鬲+虫=とける・ユウ」・・・「融合・核融合」

ーーーーー

2017年 丁酉(庚・ ・辛)

0012月 壬子(壬・ ・癸)

0017日 戊寅(己・丙・甲)

ーーーーー

宇宙サテライト(satellite)戦争(war)

衛星間戦争・・・

↓↑

衛星(natural satellite)

惑星や準惑星・小惑星の周りを

公転する天然の天体

↓↑

satellite(サテライト)

衛星・人工衛星

大規模な空港の主ターミナルから

通路を伸ばして設けた補助ターミナル

↓↑

サテライトウイルス

(satellite virus)

増殖するために

他のウイルスの存在を必要とするウイルス

D型肝炎ウイルスなど

衛星ウイルス・欠損ウイルス

サテライトオフィス(satellite office)

都市周辺部に設置され

都市部にある本社と連携

↓↑

本体から離れて存在するもの

の比喩

衛星・人工衛星・衛星国・衛星雄

サテライトDNA

ゲノムDNAの中にある反復配列の一種

他のウイルスと共存することで

感染・増殖する

(ウイルスに寄生する)

性質を持つウイルス(サテライトウイルス)

または

核酸(サテライト核酸)のこと

↓↑

衛星、惑星の周りを公転する天体

人工衛星、放送衛星、通信衛星

「本体から離れて存在するもの」の比喩

ーーーーー

シリ ヲ ウス・・・尻を刺し貫いた「倭男具那」→日本建

『日本書紀』

『先代旧事本紀』

本の名は「小碓尊(おうすのみこと)

小碓王(おうすのみこ)」

亦の名は「日本童男(やまとおぐな)

後の名は「日本武尊(やまとたけるのみこと)

日本武皇子(やまとたけるのみこ)」

『古事記』

本の名は「小碓命(おうすのみこと)」

亦の名は「倭男具那命(やまとおぐなのみこと)

倭男具那王(やまとおぐなのみこ)」

後の名は「倭建命(やまとたけるのみこと)

倭建御子(やまとたけるのみこ)」

「ヲウス(小碓)」

『日本書紀』

双子(大碓命・小碓尊)として生まれた

景行天皇が怪しんで

「臼(キュウ)=うす=碓(タイ)」

に向かって叫んだことによる

「ヲグナ(童男=男具那)」=未婚の男子

「ヤマトタケル」の名称は

↓↑

↓↑

ヤマトタケル(?~景行天皇四十三年)

日本武尊(日本書紀)

倭建命(古事記)

第十二代

景行天皇の皇子

第十四代

仲哀天皇の父

熊襲征討

東国征討

オウスノミコト (小碓命)

西方の熊襲征伐で

童女に扮して

川上梟帥 (かわかみの たける)

を討つ

そのとき

梟帥が、

日本建の名を献上

↓↑

天皇詔小碓命

「何汝兄於朝夕之大御食不參出來、

專汝泥疑教覺。(泥疑二字以音)、下效此」

如此詔以後、至于五日、猶不參出。

爾

天皇問賜小碓命

「何汝兄久不參出。

若有未誨乎」

答白

「既爲泥疑也。」

又詔

「如何泥疑之。」

答白

「朝署入廁之時、

待捕、搤批而、

引闕其枝、

裹薦投棄」

↓↑

爾

臨其樂日、

如

童女之髮、

梳垂其結御髮、

服其姨之御衣御裳、

既成

童女之姿、

交立女人之中、入坐其室內。

爾

熊曾建兄弟二人、

見感其孃子、

坐於己中而盛樂。

故臨其酣時、

自懷出劒、

取

熊曾之衣衿、

以劒

自其

胸刺通之時、

其弟

建、

見畏逃出。

乃追、

至其室之椅本、

取其背皮、

劒

自

尻刺通。・・・尻(しり)を

刺(さ)し

通(とう)す

↓↑

爾其

熊曾建

白言

「莫動其刀、

僕有白言」

爾暫許、押伏。

於是白言

「汝命者誰」

爾詔

「吾者

坐

纒向之日代宮、

所知大八嶋國、

大帶日子淤斯呂和氣天皇之御子、

名

倭男具那王者也。

意禮

熊曾建二人、

不伏

無禮聞看而、

取殺意禮詔而遣」

爾其

熊曾建白

「信、然也。

於西方、

除

吾二人

無

建強人。・・・・建強の人→腱弱の人=アキレス

然於

大倭國、

?

吾二人而、

建男者坐祁理。

是以、

吾

獻御名。・・・ 獻御名=献御名

獻(虍鬲犬)=献(南犬)

鬳=南

会意兼形声文字です(鬳+犬)

「頭部が虎の形をした、甑(こしき)」の象形

「耳 を立てた犬」の象形

「甑(こしき)に血を塗るためのいけにえの犬」

「神聖化された甑(こしき)を意味=神に物を捧げる」

自今以後、

應稱

倭建御子」・・・倭(やまと)

建(たける)

御子(みこ・オンシ)

是事白訖、

卽

如

熟苽・・・・・・・熟苽

振折・・・・・・・振折(ふりわる)

而殺也。

故、

自其時稱御名、

謂

倭建命。

然而還上之時、

山藭・河藭

及

穴戸藭、

皆言向和而參上。

ーーーーー

↓↑

「川上梟帥(熊曾建)」・・・川上「梟帥」

↓↑ 熊襲(くまそ)=古事記に「熊曾」

筑前国風土記に「球磨囎唹」

梟=母鳥を食らう不孝の鳥

夏至に梟のあつものを

百官に賜う儀式があった

梟(キョウ・ふくろう)=鳥+木

梟を木に磔る意

鳥の頭が木の上にある

フクロウは

餌を木の枝に刺す

↓↑ Minerva(ミネルバ)=アテネの聖なる鳥

から捧げられた名・・・?

「尊」は皇位継承者・・・

『日本書紀』で表記

乎訳得訳(弟)の「小碓」は阿仁(兄)の「大碓」を本当に殺したのか?

何故、父親の「景行天皇」は「小碓」を怖れていたのか?

何故、子供の

仲哀天皇は

神功皇后

と

武内宿禰

に殺されたのか・・・?

ーー↓↑ーー

仲哀天皇

成務天皇十八年?~仲哀天皇九年二月六日

第十四代天皇

在位

仲哀天皇元年一月十一日~同九年二月六日

父親は

日本武尊(命)の次男

皇后は

三韓征伐の

神功皇后

子供は

応神天皇

熊襲を討とうとしたが

橿日宮で

崩御

和風諡号は

足仲彦天皇

(たらしなかつひこのすめらみこと)

帯中日子天皇(古事記)

日本武尊(やまとたけるのみこと)の

第二王子

皇后は

気長足姫(おきながたらしひめ)

神功(じんぐう)皇后

↓↑

日本武尊の

第二王子

母はフタジイリヒメノミコト

皇后はオキナガタラシヒメノミコト

神功皇后

熊襲を討つため

皇后とともに筑紫に行幸し

死没

足仲彦尊

(たらしなかつひこのみこと)

成務天皇七年 ~ 仲哀天皇九年

52歳

↓↑

母=両道入姫(ふたじのいりひめ

垂仁天皇 皇女)

皇后=気長足姫尊

(おきながたらしひめのみこと・神功皇后)

皇子皇女

誉田別 皇子(ほむたわけのおうじ・応神天皇)

籠坂(かごさか)皇子

誉屋別(ほむやわけ)皇子

宮=角鹿笥飯宮

(つぬげのけひのみや・敦賀)

→ 徳勒津宮(ところつのみや・南海道)

→ 穴戸

↓↑

足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)

帯中日子天皇(古事記)

「タラシヒコ」

の称号は

12代景行

13代成務

14代仲哀

7世紀 前半に在位した

34代舒明

35代皇極

両天皇が同じ称号

↓↑

叔父の

成務天皇に嗣子が無く即位

日本武尊の第二子

母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命

皇后は神功皇后

仲哀天皇(148年~200年3月8日)

第14代天皇

日本武尊の実子

在位=192年2月11日~200年3月8日

ーー↓↑ーー

seri-o-us

・・・「シリ-オ-ウス」・・・Sirius

シリウス(Sirius)=大犬座の最も明るい恒星

地球上から見える最も明るい恒星

「おおいぬ座のα星

α-CMa=α Canis Majoris

セイリオス(Σείριος・Seirios)」

「天狼(ろう)星」

実視連星で、

伴星 シリウスBは

「子犬」ともいわれる

シリウスBは地球の3倍程度の大きさ

質量は太陽と同じくらいで

密度は太陽の10倍

古代エジプトで

「ナイルの星」

エジプト神話の

「ソティス」

シリウス星=太陽神ラーの妹

「ソティスはわが妹にして

明けの明星はわが子なり」

↓↑

・・・・「サティス・シティス・スティス・セティス」

査定 数・指定 素・州綴 素・施渟 州

「子弟=師弟=姉弟=私邸=支弟=視程」

・・・・「ソティス」?

↓↑

・・・「蘇帝(綴)素」?

↓↑

蘇定方(592年~667年)

隋-唐の軍人

660年(顕慶五)高宗

左武衛大将軍として新羅派遣

661年七月の

平壌討伐が失敗

662年二月撤退

名は烈

字は定方

諡は荘

本貫は「冀州武邑県」

紀州武勇懸?

656年

程知節に従って前軍総管

阿史那賀魯を攻撃

鷹娑川で

阿史那賀魯が2万騎で対陣

定方は総管の

蘇海政

とともに連戦したが

決着つかず

突厥の別部の

鼠尼施らが2万騎を率いて

敵方に来援

定方は騎兵の精鋭500を率い

山嶺を越えて敵陣に討ち入り戦勝

657年

伊麗道行軍大総管

再度、

阿史那賀魯を攻撃

阿史那賀魯と

処木昆の

屈律啜の数百騎は西方に逃走

阿史那賀魯が油断し狩猟の最中に

定方は襲撃して破った

阿史那賀魯はさらに

石国に逃れた

阿史那弥射の子の

阿史那元爽が

蕭嗣業と合流し

阿史那賀魯を捕縛

定方は

左驍衛大将軍に任ぜられ

邢国公に封ぜられた

子の

蘇慶節も

武邑県公に封ぜられた

↓↑

659年

思結闕俟斤都曼が

疏勒・朱倶波・渇槃陀

の三カ国を煽って唐に叛乱

定方は安撫大使となって討伐

葉葉水にいたり

都曼

が馬頭川を守ると

定方は歩兵の精鋭1万と騎兵3000を選抜し

昼夜分かたず

三百里を駆け抜け

都曼の陣の前に現れ

都曼は驚いて戦うこともなく城に逃げ込んだ

唐軍がこれを攻めたて

都曼は窮迫し

自らを縛って降伏

定方が捕虜を

乾陽殿に献上

邢州

鉅鹿の

三百戸の

食邑を加えられ

左武衛大将軍

↓↑

660年

熊津道大総管

軍を率いて百済の征討

城山から海をわたって

熊津口に上陸

沿岸の百済軍を撃破

真都城に進軍

百済の主力と決戦勝利

百済王

義慈

太子の

隆は北方に逃走

定方が

泗沘城を包囲

義慈の子の

泰が自立して王を称し

泰は抗戦を続けようとしたが

義慈は開門して

降伏

百済の将軍の

禰植

と

義慈は唐軍に降り

泰も捕らえられ

百済は平定

百済王

義慈

隆

泰

らは

東都洛陽に送られた

↓↑

定方は三カ国を滅ぼし

子の

蘇慶節は

尚輦奉御の位を加えられ

定方は

遼東道行軍大総管

平壌道行軍大総管に転じた

高句麗の軍を

浿江で破り

馬邑山の敵営を落とし

平壌包囲

大雪に遭って

包囲を解いて帰還

涼州安集大使に任ぜられ

吐蕃

や

吐谷渾とも戦った

667年

76歳で死去

左驍衛大将軍・幽州都督の位を追贈

諡を荘

ーーーーー

↓↑

「ソティス」は

ナイルの洪水のはじまりを告げる星

太陽が昇る直前にあらわれる頃

ナイルの氾濫がはじまる

イシスの化身で

夏至のはじめの雨は

「イシスの涙雨」

「イシスの星」・・・石州?=イシス=医師国?

オリオン座のベテルギウス・・・

嗚理音 経照義宇蘇

うす=臼・碓・有珠・宇津・宇受=猿女

こいぬ座のプロキオン・・・譜賂記音?

ともに、冬の大三角を形成

ーーーーー

屯蹇(チュンケン)=なやむ・なやみ苦しむ

↓↑=あしなえ

足が悪く、自由に動かないこと

なえぐ

蹇歩(ケンポ)

おごる・たかぶる・おごり高ぶるさま

かたい・強い・正直

蹇諤(ケンガク)

まがる・くねくねと曲がるさま

かたくな・素直でない・とどこおる

とどまる・とまる・ゆきなやむ

蹇滞(ケンタイ)

まがる・くねくね曲がるさま

易(エキ)の六十四卦の一

あしなえ・足が自由に動かないこと・なえぐ

「蹇歩=ヤマトタケル=倭武・日本健

↓↑ ↓↑

西園八校尉(サイエンハッコウイ)

中国の後漢末期

中平五年(188年)

に置かれた官職の総称

また

西園三軍

皇帝直属の部隊

「西園軍」を創設し

「西園軍」を率いる人物として

霊帝に寵愛された

蹇碩

(『三国志演義』では十常侍の一人)

袁紹

鮑鴻

の3名を中心にすえた

↓↑

8月

「西園軍」が設置された

10月

平楽観(宮殿の西側、西園にある演場)

で閲兵式

霊帝

自らが出席し

甲冑を身に纏って騎乗

自らを

「無上将軍」と称した

その横に

何進

が控え

「西園八校尉」が任命

↓↑

『後漢書

(何進伝)』

上軍校尉 ― 蹇碩(小黄門)

中軍校尉 ― 袁紹(虎賁中郎将)

下軍校尉 ― 鮑鴻(屯騎都尉)

典軍校尉 ― 曹操(議郎)

助軍校尉 ― 趙融

佐軍校尉 ― 淳于瓊

その他、左右校尉があった

↓↑

『山陽公載記』

上軍校尉 ― 蹇碩(小黄門)

中軍校尉 ― 袁紹(虎賁中郎将)

下軍校尉 ― 鮑鴻(屯騎校尉)

典軍校尉 ― 曹操(議郎)

助軍左校尉 ― 趙融

助軍右校尉 ― 馮芳

左校尉 ― 夏牟(諫議大夫)

右校尉 ― 淳于瓊

↓↑

中平(チュウヘイ)

後漢の

霊帝

劉宏の治世に行われた

四番目の元号

184年~189年

中平六年四月

少帝劉弁が即位し

改元されて

光熹元年とされたが

八月

昭寧と改められ

九月

献帝

劉協が即位し

永漢に改められた

十二月

光熹・昭寧・永漢

の三号は除かれ

再び

中平六年に戻された

↓↑

元年二月・黄巾の乱

元年三月・党人の禁錮を解く

盧植・皇甫嵩を

黄巾賊討伐に派遣

元年十一月・黄巾の乱を一旦鎮圧

元年十二月・光和七年を中平元年と改元

六年四月・霊帝崩御

少帝

劉弁が即位

何太后が朝に臨む

六年八月・大将軍何進が宦官に殺される

袁紹が

兵を率いて宮中の宦官を誅殺

并州牧の

董卓が兵を率いて洛陽に入る

六年九月・董卓

少帝を廃し

献帝

劉協を立て

何太后を毒殺

六年十一月・董卓

相国となる

↓↑

中平 元年 2年 3年 4年 5年 6年

西暦184年 185年 186年 187年 188年 189年

干支 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳

↓↑

2月節分前は

183年

癸亥年

001月

甲子

001日

丁丑日

ーーーーー

・・・???・・・「出る」の「考察=コウサツ=絞殺・高察・高札」・・・

・・・12月15日・・・取り敢えず要塞(チャシ=砦・castle)のgorgeousなsinglebetのroomから「帰還」してきた・・・昨日の窓から眺望したピンネシリは雪の冠を載せて雄大・・・

fortressa stronghold

fortress

stronghold

fortifications

fortressa stronghold

forta fortressa strongholda

《mountain》 fastness

↓↑

隠し砦の三悪人

1958年(昭和33年)12月28日公開

黒澤明監督映画

↓↑

『スター・ウォーズ』

(1977=新版では

『エピソードIV/新たなる希望』)

のアイディアは、この映画を元にした・・・

ジョージ・ルーカス監督自らが回想・・・

↓↑

北海道(蝦夷地)に

526カ所の砦・・・砦=止+牝+石

石=一の口

(○・磐の欠片)

チャシコツ(チャシ跡)が確認

シャクシャインらが

和人と戦う中で多くの

チャシが築かれた

チャシ=砦

↓↑

1670年記録の

『寛文拾年狄蜂起集書』・・・

に

「シヤクシヤ在所を明け

チャシに

籠居申候て不参候」

↓↑

シャクシャインの在所が

明らかになり

茶志(チャシ)・・・・茶=艹+𠆢+十+八

に 志=十+一+心

籠(こ)もり居る・・・籠=竹+立+月+丂+匕+匕

龍=龙(簡体字)

竜(新字体・古字)

申しそうろうて

フサンそうろう・・・?

↓↑

ユーカラでは

チャシは英雄の住居、牢獄

チャシ

基本的には高い場所に築かれ

壕や崖などで周囲と切り離された施設

チャシへの登り口はチャシルと呼ばれ

チャシルは非常に傾斜がきつい

梯子を使わなければ入れないような

チャシコツも・・・

↓↑

1643年

オランダの商船

カストリクム号

が残した記録中の

チャシは

山の上に

人間の身長の1.5倍ほどの

柵を張り巡らしたもので

チャシルは

急峻な小径となっており

柵の内部には

2,3軒の住居が存在

↓↑

チャシの形状

分類

孤島式

平坦地

湖の中に孤立した

丘や

島を利用したもの

丘頂式

山や尾根の頂の部分を利用したもの

丘先式

突出した丘や岬の先端を利用したもの

面崖式

崖地の上に半円形の壕を築き

その内部をチャシとするもの

↓↑

341箇所のチャシ跡が確認

現在では500箇所以上のチャシ跡

北海道(日高支庁)

沙流郡の

平取町にある

二風谷遺跡のように

大規模な発掘や調査が行われた

チャシもある

↓↑

チャシには

北方ユーラシアの

ゴロディシチェ

や

カムチャツカ半島の

オストローフィ

との構造における

類似点がいくつか見出され

ゴロディシチェは

ユーラシア北部に広く分布する

砦の一種で

同様のものが

ラテン語では

oppidum

ドイツ語では

burg

英語では

borough、

hillfort

と呼ばれる

構造上チャシに最も近いのは

ブリテン島の

ヒルフォート

である・・・

チャシの関係は不詳

↓↑

茶志内(ちゃしない)

アイヌ語で「チャシ=砦」

↓↑

松浦武四郎

「丁巳日誌」に

「チヤシナイ

右の方小川。

此処にむかし

夷人の貴人有し処にて

チヤシは城の事也。

むかし

城の有しと云事」

「夷人の貴人有し処」を教示した

アイヌは

トックアイヌ

の

乙名(首長)

らである・・・

住んでいた時期、場所は不明

↓↑

茶志内(ちゃしない)駅

北海道

美唄市

茶志内町

北海道旅客鉄道(JR 北海道)

日本貨物鉄道(JR貨物)

函館本線の駅

JR北海道の

駅番号はA17

駅名の由来

アイヌ語の

「チャシ・ナイ(砦・川)」

だが

周囲に砦があった痕跡は不明

↓↑

サル

アイヌ語で湿原や泥炭地・葦原

サルの地名

沙流・斜里・猿払・サロベツ・佐呂間

長流川・サルキ

サルキ=アイヌ語で湿原に生えている葦

↓↑

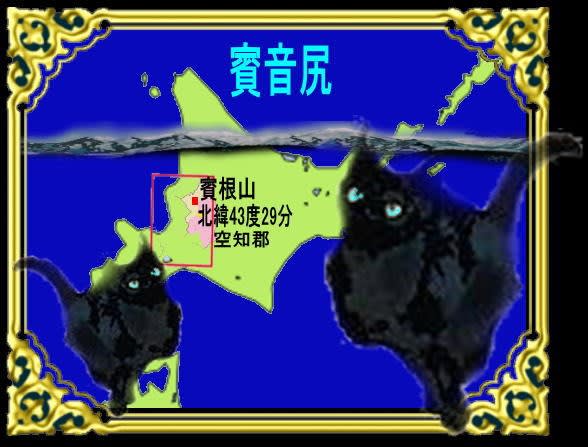

ピンネ・シリ=賓根知・賓根山・・・賓音尻・敏音知

「ピンネ・シリ」=「男である・山」

マツネ・シリ=待根尻

「マツネ・シリ」=女である・山」

「月形」に

地勢根尻(チセ・ネ・シリ)山

賓根(ぴんね)山

が併記

「チセ・ネ・シリ=家・のような・山」

の意味

↓↑

ピンネシリ

北海道

樺戸郡

新十津川町

と

石狩郡

当別町

の境にある標高1,100.4mの山

北緯43度29分30.3秒

東経141度42分24.1秒

↓↑

周麿川=アイヌ語のシュマルプネプ

シュマ・ルプネ・プ

(石・ごろごろある・もの)

シュう・マル・プネ・プ

周 ○ 浮根=舟

プ=歩(赴・附・賦・夫・婦)

周麿川→周磨駅跡

天北線の駅の名標は

周磨(麻+石)

地名は

周麿(麻+呂)

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172-6

北海道

枝幸郡・・・枝(えだ・シ)の幸(さち・コウ)

中頓別町・・・中の頓(屯+頁)の別

↓↑ 屯=一+屮・匕+H・一乚H

トン・チュン

屯する(たむろする)・群れる

幼児の束ねた髪

巡査(警察官)が

とどまっている場所

駐在所・駐屯所

なやむ(悩)・苦しむ

易の六十四卦の一

険しくて行き悩む形

↓↑ ↓↑

1000kg(メートル法)

1016.1kg(ヤード・ポンド法)

907kg(米・ヤード・ポンド法)」

船舶の容積・軍艦の排水量の単位

約100立方フィート(約2831ℓ)

貨物の容積の単位

約40立方フィート(約1132ℓ)

↓↑

屯蹇(チュンケン)

屯営(トンエイ)

屯所(トンショ)

屯田兵(トンデンヘイ)

屯田(みた)

↓↑ 屯家=屯倉=みやけ

字

中頓別172-6

↓↑

中頓別(なか・とん・べつ)町

北海道の宗谷地方南部に位置する町

↓↑

頓別=アイヌ語トウンペッ(湖に入る川)

↓↑

「トー・ウン・ペッ=湖から・出る・川」

・・・「ウン」は「入る」か?「出る」か?・・・

↓↑

頓別川の中流に位置し

「中」が冠してある

↓↑

敏音知岳(ピンネシリ岳、703m)

中頓別町のシンボル

町の中央部に位置

アイヌ語「男山」

↓↑

北海道北部

宗谷支庁

枝幸(えさし)郡の町

北見山地北部の

ポロヌプリ山(839m)

敏音知(ぴんねしり)山(703m)

に囲まれ

中央を

頓別川が北流

市街地は

頓別川

支流の

兵知安(ぺいちあん)川

の合流付近

明治30年代の初めに

頓別川の上流に

砂金が発見され

砂金採りが多数入地したが

定住した者はほとんどいなかった

1913年

浜頓別からの開墾道路が伸び

人口が急増

↓↑

ピリカ ヌプリ

メナシ ヌプリ

アサト ヌプリ

ニセイアンヌプリ

ヌプリ=アイヌ語「山」

「場所・そこ・大地=シリ」

ピンネシリ

マツネシリ

ポロ シリ

アイヌ語「シリ(sir)」

地、大地、土地、島、所

山

水際のけわしい山

目に見えるかぎりの空間

昼夜

天候

気温

なぎ・・・

状況の感知、関知、観知、寒地、換地・・・?

seri-o-us

・・・「シリ-オ-ウス」です・・・Sirius

シリウス(Sirius)=大犬座の最も明るい恒星

地球上から見える最も明るい恒星

「おおいぬ座のα星

α-CMa=α Canis Majoris

セイリオス(Σείριος・Seirios)」

「天狼(ろう)星」

実視連星で、

伴星 シリウスBは

「子犬」ともいわれる

シリウスBは地球の3倍程度の大きさ

質量は太陽と同じくらいで

密度は太陽の10倍

古代エジプトで

「ナイルの星」

エジプト神話の

「ソティス」

シリウス星=太陽神ラーの妹

「ソティスはわが妹にして

明けの明星はわが子なり」

・・・・「ソティス」?

↓↑

・・・「蘇帝(綴)素」?

蘇定方(592年~667年)

隋-唐の軍人

660年(顕慶五)高宗

左武衛大将軍として新羅派遣

661年七月の

平壌討伐が失敗

662年二月撤退

名は烈

字は定方

諡は荘

本貫は「冀州武邑県」

紀州武勇懸?

↓↑

「ソティス」は

ナイルの洪水のはじまりを告げる星

太陽が昇る直前にあらわれる頃

ナイルの氾濫がはじまる

イシスの化身で

夏至のはじめの雨は

「イシスの涙雨」

「イシスの星」・・・石州?=イシス=医師国?

オリオン座のベテルギウス・・・

嗚理音 経照義宇蘇

うす=臼・碓・有珠・宇津・宇受=猿女)

こいぬ座のプロキオン・・・譜賂記音?

ともに、冬の大三角を形成

↓↑

ピンネシリ=賓根尻=賓根山

賓=宀+一+少(亅八ノ)+貝(目八)

ヒン・まろうど

大切に扱われる客

賓客・貴賓・迎賓・国賓・主賓・来賓

北海道

樺戸郡

月形町

北部

樺戸山地に位置

神居尻山・・・北海道石狩郡当別町

隈根尻山・・・北海道樺戸郡

月形町

浦臼町

石狩郡

当別町・・・・当てて別(捌・わけ)る

との境

樺戸三山の一

山頂から

待根山

神居尻山

を望むことができる

↓↑

砂川

アイヌ語の

オタウシナイ(砂の多い川)

空知

アイヌ語

ソーラップチ

ソー=滝

ラップチ=くだる

↓↑

奈井江

アイヌ語

ナヱ=砂多き川

北海道

空知郡

奈井江町

字

奈井江

11番地

北緯43度25分31.1秒

↓↑

太=「ブト」

アイヌ語

put(プトゥ)=河口

↓↑

1870年(明治二年)

伊達邦直

ナヱイ川

と

ナヱ川

両川口に標杭を立てる

↓↑

「ナエイ(naei・nae)=谷川

西岸高き川を

ナエイ

今、奈井江と云ふは誤る・・・「奈江井」が正解?

江の井戸(出戸・緯度・伊土)とは

奈何(如何・いかん)?

移管・医官・遺憾・偉観・異観

上川土人は

谷をナエと云ひ

川をナイと云ふ」

naye=その川

nay-e=川(沢・小川・谷川)-その

↓↑

吉田東伍

「大日本地名辞書」に

「奈井江(ないえ)」ではなく

「奈江井(なえい)」・・・?

と記録・・・?

・・・奈=一+人+二+亅+八

異体字=柰(正字)=十八示

㮈(俗字)=十八大示

十の八は一の人

二(ふたつ)の亅(かぎ)の八(やつ)

㮈の類字は捺・・・

捺印

押捺・・・手形・足形

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑↓ ↑

「手形・足形」は縄文土器

北海道豊原4遺跡 土坑出土品

垣ノ島遺跡(かきのしまいせき)

北海道函館市に所在

縄文時代の遺跡

縄文時代早期前半(約9000年前)

の墓制

駒ヶ岳噴火による集落断絶

後期初頭の

盛土遺構~後期後半(約3500年前)

に至るまでの

縄文集落

北海道・北東北の

縄文遺跡群の一つ

精製土器の

漆塗りの注口土器

足形付土版

装飾品など20万点以上発掘

幼子の足形や手形をつけて焼いた

約6500年前の土版が

坑底から17枚出土

足形付土版は

東北地方~北海道

にかけて出土

↓↑

石川県かほく市・人面付土製品

沖中遺跡

縄文晩期・青森県三戸町

だっこする土偶(複製)宮田遺跡

縄文中期

八王子市・手形・足形土版

大石平遺跡

縄文 後期

青森県六ヶ所村

↓↑

奈=いかん・いかんせん

いかんぞ・なんぞ

疑問・反語の助字

奈辺=那辺

梵語・外国語の音訳に使用

奈落(ナラク)

加奈陀(カナダ)

片仮名の「ナ」

草書体の平仮名の「な」

ーーーーー

・・・???・・・

12月=子月=10番目の月=December

・・・「子」の椄(つ)く漢字熟語だが・・・「α+子」、「~子」・・・「馬子・鳥子・妹子」・・・「子=ねずみ=鼠(ソ・ショ)」・・・「鼠小僧次郎吉」・・・

ーーーーー

1797?~1832(?年~天保三年)

盗賊

大名屋敷を中心に盗みに入り

義賊として鼠小僧と呼ばれた

平戸藩主

松浦氏など大名にも人気があった

上野小幡藩松平家に入って捕縛

鈴ヶ森で

磔(はりつけ)

ここは

松平定信が

1793年(寛政五)に建てた

水子塚

江戸相撲の

発祥地を記念の

力塚

猫塚

等があり

国学者、加藤千蔭

戯作者、山東京伝

浄瑠璃語り、竹本義太夫

など有名人の墓もあり

鼠小僧次郎吉の墓は

墓石を欠いて持っていると

勝負運がつくと評判になり

見世物の興行場書となり

多数の参詣人で賑わった

↓↑

尾張藩では武家長屋に忍び入って

刀、衣類を盗んだ藩士

同役などの鼻紙袋から

金子(きんす)を盗んだ藩士

寺の賽銭(さいせん)を盗もうとした藩士

など

武士による盗犯の事例が多

盗賊鼠小僧次郎吉は

諸大名を中心に延べ

100余軒の武家屋敷から

計3000余両を盗み

1832年(天保三)に獄門

ーーーーー

で、「~子」・・・

↓↑

草子=古本用語・さくし(冊子)の転

綴(と)じてある本

字などを書いたものも書いてないものもいう

仮名書きの物語・日記・歌などの総称

「古今の草子を御前におかせ給ひて(枕草子)」

書き散らした原稿・したがき

「絵草紙・草双紙」などの略

字の練習用に紙を綴じたもの」

↓↑

・・・「草紙(シ)・草双紙(シ)」だから「草子(シ)」の「子」は「音」を重ねて「紙(糸+氏)~子(了+一)」へと文字の意味を拡げた・・・「いと」の「氏(うじ)」から「おわり」の「一(はじまり)」と・・・しかも「草双紙(かみ)」は「草双子(ふたご)・双鼠=ソウソ=相曾)」・・・「鼠=ソ・ショ」だが、「改竄(カイザン)」の「竄=穴(宀八)+鼠(ソ・ショ)」は「サン・ザン」である・・・景教(唐に伝来したキリスト教の一派・シリア人、ネストリウス(Nestorius・386~451)の教義・781年(建中二年)に伊斯が建立した大秦景教流行中国碑文は景浄の撰文)で「移鼠(イソ)」は「イエス・キリスト=耶蘇・基督」であった・・・「マリア=未艷」・・・字面からは「未艷=未だ艷ならず」だが「処女=乙女」ではなかった・・・キリストを「人の子」として産んだ・・・

「改竄(カイザン)=原文、原本を勝手に書き変えること」・・・「聖書の改竄」である?・・・「改竄=他言語へ翻訳」と云うことなのか?・・・「飜(番+飛・ひるがえす)譯(言+睪・わけ・ヤク・エキ)」・・・

「約束・契約」の書なのか?、「翻訳」の書なのか?・・・「約=ヤク=訳・薬・厄・役・焼く・妬く」・・・「≒(やく・凡そ・大体・概ね・近似)」、「疫(病)・扼(殺)・躍(動)・(跳)躍」・・・

↓↑

大秦

景教・・・景行・景保

流行

中国

碑文

32(参拾弐・参拾貮)行・・・十=拾=足=たり・垂り

毎行

62(六拾弐・陸拾貮)字・・・十=拾=足=たり・垂り

計約1900(壱阡玖陌)字

景浄の撰

書は

呂秀巌

漢字の外に

エストランゲロ(古体のシリア文字)・・・叙(敍)利亜

(恵諏訳等務解路?・得蘇訳覶夢解路?)

が刻され

この文字は景教に関係ある

僧侶約

七十人の名を記したもの

大部分には相当する

漢名を添えてある

碑文概要

キリスト教の教義

阿羅本が景教を伝えた時

唐の

太宗が感激して

宰相の

房玄齢

に出迎えさせ

貞観十二年七月

詔勅を賜った

玄宗・・・阿倍仲麻呂(朝衡=晁衡)の仕えた皇帝

文武二年(698年~770年)宝亀元年

(685~762・唐王朝第六代皇帝

在位712年~756年・姓は李・名は隆基)

や

唐の武将

郭子儀・・・「郭の子の儀」?

が

景教を保護したことなどを記録

景浄

円照が編纂した仏典目録

『貞元新定釈教目録』巻第17

に

インド僧

般若三蔵が

胡本(ソグド語版)の

『大乗理趣六波羅蜜多経』

を翻訳する際

「波斯僧景淨」

の協力を仰いだと記録

碑文を撰した

景浄は

ペルシャ(波斯)人であり

般若三蔵

と交流があった

804年末

長安に入った

空海

が

サンスクリット語を

学んだのが

般若三蔵

であり

空海の長安での住居

西明寺

や

般若三蔵

の

醴泉寺は大秦寺に近いことから

空海が景教に触れた・・・

『貞元録』は

800年に

徳宗へ上進された

空海の師、

恵果

を

「大秦景教流行中国碑」に登場する

「佶和」・・・佶(イ十一口)=健やか・たくましい

と同一人物とする説も・・・

↓↑

「竄」

「のがれる・かくれる・もぐる・逃げ隠れる」は「隠れ切支丹」の宿命であるが、「独裁的な権力者が弾圧する者は甲乙を問わず」である・・・「竄入=攙入=逃げ込むこと・誤って 紛れ込むこと・原(元)文中に不要な字句などが紛れ込むこと」・・・「流竄=遠隔地へ追放すること」・・・

「文章を都合良く書き改める」のは「政治屋・役人屋」・・・その場でウソをツキさえすれば殺されずにスムのは双方同じ心情だろう・・・「嘘も方便」は殉教者には通用しなかった・・・

↓↑

竄=のがれる・にげる・にげかくれる

竄入・竄伏

はな(放)す・追放する

竄流

あらためる・書きかえる

改竄

竄=穴(宀八)+鼠=鼠(ねずみ)が穴にかくれる意

改竄(カイザン)・貶竄(ヘンザン)

奔竄(ホンザン)・流竄(ルザン)

竄(かく)れる

竄定(ザンテイ)

竄匿(ザントク)・竄入(ザンニュウ)

竄伏(ザンプク)・竄流(ザンリュウ)

竄(のが)れる

↓↑

草子(そうし)・・・「天草子」→「アマクサの子」?

1591年~1597年

「伊曾保物語・平家物語―天草本」

(The Jesuit Mission Press in Japan)

物の本に対して

より通俗的・娯楽的で廉価な、安っぽい書物類

これの出版を手がける「草子屋」は

物の本屋より一段格下の本屋・・・

そうし(草紙=草子=双紙=冊子)

「さくし(冊子)」の音変化

漢籍・和本などで

紙を綴 (と) じ合わせた形式の書物

綴じ本

物語・日記・歌書など

和文で記された書物の総称

御伽 (おとぎ) 草紙・草 (くさ) 双紙など

絵入りの通俗的な読み物の総称

習字用の帳面・手習い草紙

書き散らしたままの原稿

↓↑

類語

折り本(おりほん)

綴本(とじほん)

巻子本(かんすぼん)

冊子(さっし)

↓↑

そうしあわせ(草紙合わせ)

平安時代の物合わせの一

↓↑

ソウシ

草紙

宗師

奏詞

相思

草紙

荘子

桑梓

掃司

↓↑

御伽草子(おとぎぞうし)

鎌倉時代末~江戸時代にかけて成立し

新規な主題を取り上げた短編の絵入り物語

「お伽草子・おとぎ草子」とも表記

広義に室町時代を中心とした

中世小説全般を指し

室町物語とも呼ばれる

御伽草子

↓↑

浮世草子(うきよぞうし)

江戸時代に生まれた

前期近世文学の主要な文芸形式の一

浮世草紙

井原西鶴の

「好色一代男(1682年刊行)」

以降の一連の作品を

それまでの

仮名草子とは一線を画するものとし

今日では

浮世草子

と呼ぶ

(当時は

「草双紙」と呼ばれ

「仮名草子」

「浮世草子」

はのちになって区別された)

↓↑

元禄期

大坂を中心に流行し

民衆生活の幅広い主題を扱って

多くの作品が書かれた

(浮世には世間一般という意味と

色事、好色といった意味がある)

京都の八文字屋自笑から ...

↓↑

仮名草子

仮名草子(かなぞうし)

江戸時代初期に

仮名

もしくは

仮名交じり文で書かれた

近世文学における物語・散文作品の総称

↓↑

井原西鶴の

「好色一代男」

が出版された

天和二年(1682)頃を区切りとする

仮名を用いた

庶民向けの読み物として出版

雑多な分野を含む

中世文学と近世文学の

過渡期の散文を一括りにした呼称

↓↑

御伽草子(おとぎぞうし)

室町時代から江戸時代初期

に・・・・・似

かけて・・・掛け・縣け・書け・賭け・加計

欠け・駈け・駆け・描け・掻け

・・・カケ・・・

つくられた=造られた・創られた・作られた

ツクラレタ=通句等例多

(タ=拿・妥・太=タイ=他意)

短編の物語草子の総称

狭義には江戸時代中期に

大坂の

書肆が

「御伽文庫」

として刊行した

「文正草子・鉢かづき・唐糸草子・木幡狐

物くさ太郎・梵天国・猫のさうし・一寸法師

さいき・浦島太郎・酒呑童子」

など23編

広義の御伽草子は

約500編伝わる

鎌倉時代の物語の流れをひく

公家の

恋愛物

(忍音物語・若草物語)

継子物

(岩屋の草子・鉢かづき)

僧侶に関する

児物語

(秋の夜の長物語)

破戒僧の失敗談

(ささやき竹)

遁世・懺悔物の

(三人法師)

本地物

(熊野の本地)

武家の英雄伝説、怪物退治談

(義経関係の

御曹子島渡・浄瑠璃物語

頼光関係の

酒呑童子)

地方伝説、復讐談

(明石の三郎・あきみち)

庶民の立身成功談

(文正草子・物くさ太郎)

異国物

(楊貴妃物語・類至長者)

異類物

(鼠の草子・雀の発心

木幡狐・鴉鷺合戦物語)

など内容は多種多様

物語の衰退を受けて登場し

近世の小説のさきがけとなった・・・

↓↑

「草紙・草子・双紙・冊子(ソウシ)」

「さくし(冊子)」の音変化か・・・

漢籍・和本などで

紙を綴(と)じ合わせた形式の書物

綴じ本

物語・日記・歌書など

和文で記された書物の総称

御伽(おとぎ)草紙

草(くさ)双紙

など

絵入りの通俗的な読み物の総称

↓↑

ーーーーー

おとぎ‐ぞうし

ザウシ

御伽 草 子

↓↑

室町時代から江戸初期にかけて作られた

短編物語の総称

平安時代の

物語文学

から

仮名草子

に続くもので

空想的・教訓的な童話風の作品・・・

江戸中期

享保(1716~1736)ころ

大坂

渋川清右衛門

がそのうちの

23編を

「御伽文庫」と名づけて刊行・・・

「蘆刈説話・恨の介・熊野の本地・住吉物語

七夕伝説・奈良絵本・二十四孝

判官物・本地物・巡り物語」

↓↑ ↓↑

「読み書きそろばん(読み書き算盤)」より

…戦国時代に日本にきて

主として都市部で布教活動をした

キリシタン宣教師も

日本における児童の

読み書きの能力を高く評価している

またこの時代

町人層に広く読まれた

《御伽草子》には

九九を使った表現が多くみられ

九九の計算能力が普及していた

当時の計算は

一般的には

九九のような暗算が広く行われ

むずかしい計算には

算木や

十露盤(算盤・そろばん)

が使用されていた・・・

↓↑

ーーーーー

長=異体字は「镸・兏(厂上儿・厂ト兀)

・仧(上人・ト一人)」

長=匚+二+レ(丄・礀ノ・乚)+乂

簡体字は「长」

兀=はげる(禿げる)・たかい

コツ・ゴチ・ゲツ

一+丿(ヘツ・ヘチ)+乚(乙・Z)

初めの捌(経通・経訳)の乙(音)?

↓↑

髠=髪の毛を剃り落とす刑罰

正面から見た象形が而

兀=刖(ゲツ)・同音で足きりの刑

↓↑

傲兀(ゴウゴツ)

突兀(トッコツ)

↓↑

兀子(ゴシ・ゴッシ)=四角い四脚の腰掛け

宮廷の儀式用の椅子

腰掛

↓↑

兀兀(コツコツ)

兀然=コツゼン=忽然

兀立(コツリツ)

㐳・扤・阢・杌

髠=镸+彡+几(兀・一儿)

長=三+衣

長=镸=巨+ム

長=镸=厂+二+一+ム

↓↑ 「+三+ム

一+l+三+ム

=丄+三+ム

上+二+ム

镹=镸+久=镹(キュウ・ク)

肆=镸+聿=肆(シ・つらなる)

镾=镸+爾=镾(ビ・ミ・わ)

碭=金+長=碭(チョウ・するどい)

↓↑

八百長(やおちょう・ハピャクチョウ)

明治時代の八百屋の店主の

長兵衛は通称

「八百長」で

相撲の年寄

伊勢海五太夫

と碁仲間で

碁の実力は長兵衛が勝っていたが

商売上の打算で

ワザと負けたりし

勝敗を調整し

伊勢海五太夫

のご機嫌をとっていたが

発覚し

ワザと負けるコトを

相撲界では

「八百長」・・・と言う・・・

「八百長=人情相撲=インチキ」・・・

「インチキ(瞞着)・いんつく(福井弁)」

「こんちくしょう=此畜生」

「此畜生=こんこんちき=コンコン鳴く畜生狐

こんこんちきしょうめ

狐音畜生女」

「狐=きつね・コ

犭+瓜

異体字

瓠・瓡・葫」

声符「瓜」・瓜・呱・泒・觚・弧・柧・苽

孤・窊

声符「狐」

「いかさま=如何様」って?・・・

「詐欺的賭博」・・・

「相撲は

Entertainerのentertainmentだろう?

芸能人・人を喜ばせたり笑わせたりする人

(a person who tries to please or amuse)

エンターテイナー

エンターテナー

エンターテーナー」

「無気力相撲」と「人情相撲」とはチガウのッ?

勝負事で、前もって勝敗を打ち合わせ

うわべだけの真剣勝負すること

なれあいの勝負=八百長試合

なれあいで事を運ぶこと

「八百長=いんちき」

事前に示し合わせた通りに勝負をつけること

↓↑

長子=チョウシ=調子=チョウシ=銚子

養子=ヨウシ=陽子・・・単子・端子・分子

中間子

猪子(いのこ)

虎子(コシ)

獅子(シシ)

狼子(ロウシ)野心

豚児(トンジ)犬子(ケンシ)

王子

太子

銅鈸子

土拍子

孔子

孟子

荘子

朱子

旻子(アンシ)

瓶子(ビンシ)

緞子(ドンス)

格子(コウシ)

杓子(シャクシ)

光子

九子(くし)

公子

孝子

量子

孫子

天子

遺子

火子(カコ)

黒子(ほくろ・くろこ)

茄子(ナス)

胞子

菓子(カシ)

酉子(とりこ)

玉子(たまご)

加子=水主(加子=水夫)

遺伝子(イデンシ)

精子

卵子

愛子(まなこ)

石子(いしなご)

金子(キンス)

童子

弟子

案山子(かかし)

数の子(鯑)

数子(スウシ)

粒子

整流子

電子

太子

烏帽子(えぼし)

螺子(ねじ・捩子・捻子・螺旋・錑)

妻子

才子

楽羊啜子

蚊子咬牛

麟子鳳雛

矮子看戯

君子

仏子

千子

尼子(あシ)

帽子

ーーーーー

着=羊+ノ+目

ジャク・チャク

きせる・きる・つく・つける

䒑+十+一+ノ+目

䒑+十+丆+目

⺶+目

ーーーーー

疑=匕+矢+マ+乛+ト+人・・・擬音・擬態

↓↑

丆失矢午攵牛毎缶

↓↑

万=丆+フ

↓↑

不=丆+ト・・・丆

石=丆+口

↓↑

疋=ヒツ・ヒチ・ソ・ショ・ひき

乛+⺊+人・乛+ノ+上・乛+龰

両方の足の太腿から爪先までの部分

動物を数える言葉・匹(ひき)

正統な・由緒正しい・雅(優雅)

ひき・ひきへん

古くは「正」

𤴔=疋=𤴔

「乛」=「一」=「ワン」

「一・乙(L・弟=嗚訳得訳・音)」・・・龍宮(寓)城

「﹂・ノ▬(かみさし)」・・・「毎=﹂+毋」の上の漢字

了=おわる・さとる・レウ・リョウ

了=乛+亅・・・ア

↓↑

乙・乚・乛

乜・九・乞・也・习・乡・乢・乣・乤・乥

书・乧・乨・乩・乪・乫・乬・乭・乮・乯

买・乱・乲・乳・乴・乵・乶・乷・乸・乹

乺・乻・乼・乽・乾・乿・亀・亁・亂・亃

亄・亅・了・亇・予・争・亊・事・二・亍

于・亏・亐・云・互・亓・五・井・亖・亗

亘・亙・亚・些・亜・亝・亞・亟・亠・亡

亣・交・亥・亦・产・

ーーーーー

・・・亇=竹=チク・たけ

亇+亇

「𠄌」=ケツ=レ・𠄌

「亅」とは逆の「𠄌」字状

先端を曲げた鉤形

了=フ(乛)+亅=了

完結・終わる・終わり

はっきりしている

はっきりと分かる

明らかなさま

明瞭

全く、すっかり

漢字林(非部首部別)

「𠄎」=「乃(すなわち)」-「ノ(ヘツ)」

「乃=すなわち・これ・そこで・しかるに・かえって

さきに・もし」・・・???・・・

・・・声符

乃を声符とする漢字

仍、扔、艿、㭁、礽、䚮、鼐

草書体が平仮名の「の」

最初の払いが片仮名の「ノ」

乃往・乃翁・乃公・乃今

乃至・乃者・乃父・乃祖

ーーーーー

・・・???・・・

・・・十二月九日、十日・・・12月11日になってしまった・・・ボクジシンの「石」に関する知識や、「石」の漢字自体の熟語の意味の不理解、非理解の無知加減と、その無恥のどうしょうもないコトには・・・「石尤風」も「頑石点頭」も、「射石飲羽」も「木人石心」も今現在、初めて調べて知った「四文字熟語」・・・それに、字形から漢字をなんとなく理解出来そうなのだが、調べた「辞典・辞書」の意味内容は違っていた・・・「漢字の熟語の意味」は「その古典文章の前後の物語や、出来事の説明」を知らないと、一文字の漢字の形象を理解出来たとしても、「熟語漢字の由来」をしらなきゃぁ、どうにもならない、か・・・

「イシ」への妄想は尽きないけれど・・・冷たい石像よりも、温かい実像(肉像・宍像)がイイ・・・

「モウソウ」じゃぁ、ネッ・・・よっぽどの「同類・同輩」じゃなくちゃぁ、付き合いきれないのはハナからだけれど・・・

肉感のある「AIロボット」なら、お付き合いしてくれるカモだが・・・「アナタは人類にとってヤクたたずデアル」って・・・

ーーーーー

石=厂(一ノ)+口=いし・いわ・セキ・ジャク・コク

厂(がけ・カン・ガン)

「山石なり・厂(崖)の下に在り

口⇔○の象形(説文解字・巻九)」?

口が○の象形であることは判るが、

「一+ノ+口」=「厂(崖)+口」とは

「一(初め)」に

「ノ(ヘツ・ヘチ・傾斜)」から

転がり落ちた角(□・◆)のある

「岩(磐・嵒)」が

「小さく丸く球形」になったモノ・・・だろう・・・

↓↑

石

鉱石・岩

石鍼=いしばり・セキシン=石針・砭(ヘン)

↓↑ 鍼灸術で用いる石製の針

焼いて瀉血などで病気を治療

骨身にこたえること・身にしみること

「八寒八風人の肌骨に石鍼し

(浄瑠璃・関八州繫馬・・・

平将門の子供、相馬良門・小蝶の兄妹と

源頼光の弟、頼信・頼平の抗争)」

↓↑ ↓↑

八寒地獄

頞部陀(あぶだ)地獄 Arbuda

八寒地獄の第一

寒さのあまり鳥肌が立ち

身体にあばたを生じる

尼剌部陀(にらぶだ)地獄 Nirarbuda

八寒地獄の第二

鳥肌が潰れ、全身にあかぎれが生じる

頞哳吒(あたた)地獄 Atata

八寒地獄の第三

寒さによって「あたた」という

悲鳴を生じる

「虎虎婆」まで共通

臛臛婆(かかば)地獄 Hahava

八寒地獄の第四

寒さのあまり舌がもつれて動かず

「ははば」という声しか出ない

虎虎婆(ここば)地獄 Huhuva

八寒地獄の第五

寒さのあまり口が開かず

「ふふば」という声しか出ない

嗢鉢羅(うばら)地獄 Utpala

八寒地獄の第六

全身が凍傷のためにひび割れ

青い蓮のようにめくれ上がる事から

「青蓮地獄」とも呼ばれる

鉢特摩(はどま)地獄 Padma

「紅蓮地獄」

八寒地獄の第七

鉢特摩(はどま)=蓮華の音写

落ちた者は酷い寒さにより

皮膚が裂けて流血し

紅色の蓮の花に似る

摩訶鉢特摩(まかはどま)地獄 Mahapadma

意訳で

「大紅蓮地獄」

八寒地獄の第八

八寒地獄で最も広大

摩訶(まか)=大の音写

ここに落ちた者は

紅蓮地獄を超える寒さにより

体が折れ裂けて流血し

紅色の蓮の花に似る

↓↑ ↓↑

八風(はっぷう)

仏教で修行を妨げる

8つの出来事

人間が求める4つの出来事

四順(シジュン)

利い(うるおい)=目先の利益

誉れ(ほまれ)=名誉をうける

称え(たたえ)=称賛される

楽しみ(たのしみ)=様々な楽しみ

人間が避ける4つの出来事

四違(シイ)

衰え(おとろえ)=肉体的な衰え、金銭・物の損失

毀れ(やぶれ)=不名誉をうける

譏り(そしり)=誹謗中傷される

↓↑ 苦しみ(くるしみ)=様々な苦しみ

↓↑ ・・・八寒地獄は現世の現実とお変わりなし・・・

石製のもの

石碑・石器

堅い

値打ちがないモノ

重さ

↓↑大きさ(碩と通じて)・・・碩=石+頁・・・大石内蔵助

↓↑

石(いし・いわ・セキ)

岩石が細かく砕けたもの

細かいものが小石、砂

石(こく)=尺貫法の体積の単位・斛

石(いし)=トランジスタ

石(いし)=隕石

石(いし)=CPU・GPU

石(いし)=結石・胆

石(いし)=碁石

石見国・石州

石=八音の一つ・石製の楽器

石(いし)=人名・日本にも石姓がある

茨城県高萩市に集中分布

茨城県

日立市・・・常陸・常盤・日達

十王町

伊師発祥

伊師=いし=石・・・伊都の師匠?

「イシ」って、バテレン?

に転訛・・・

↓↑

厂+二+口=古文(集韻)

一+𠆢+口=䂖=異体字

石印・石英・石火・石化・石灰・石棺・石橋

石窟・石経・石工・石人・石像・石苔・石帯

石炭・石柱・石馬・石碑・石筆・石仏・石友

石路

石和(いさわ)・・・石和温泉(山梨県笛吹市

の旧東八代郡石和町地域の温泉)

ーーーーー

石尤風=逆風・傳說古代、有商人尤某娶石氏女、情好甚篤

「石尤風(セキユウフウ)」=南朝宋の故事

夫の尤(ユウ)の帰国を

待ちあぐねた妻の石(セキ)氏は

思いつめた揚句に病死

臨終に、

自分は大風になって

天下の旅人のゆくてを阻(はば)んで

婦人を悲しませてやると誓った・・・

「逆風」のことを「石尤風」と云う・・・

「イシ(イワ)はカゼをウラム」じゃぁナイ?・・・

神風・・・風魔神・・・

↓↑

・・・「尤=理にかなっている・もっともである」、「尤=とが、もっとも、ことなる、はなはだ・ユウ」・・・「尤(もっとも・ユウ)=過ち、禍、災い、異なる、怪しい、恨む、特に」という意味?・・・「最(もっと)も」ではない・・・

「声符

尤を声符とする漢字

忧・犹・沋・𣧗・肬・訧・𩑣」

語彙

尤異・尤禍・尤悔・尤最・尤度・尤物

異体字

怣=失+心(集韻の古文)

𡯊=(字彙補)にある異体字(漢隸・楊君頌)・・・

「尤」は「犬」の漢字に似ているけれど・・・

「蚩尤(シユウ・ Chīyóu)」は中国神話の神、戦の神・・・

「蚩尤は兵(兵器)を発明した元祖」

「路史」では姓は「羌」

「炎帝神農氏の子孫」

「獣身で銅の頭に鉄の額を持つ」

「四目六臂」で

「人の身体に牛の頭と鳥の蹄を持ち、頭に角

石や鉄を食べて鴟義(シギ)とも呼ばれた」・・・

「黄帝と戦い、濃霧(毒ガス?)で苦しめたが

指南車を作って方位を測定した黄帝に

涿鹿(タクロク)で敗北、捕らえられ殺され」

「蚩尤は苗(なえ・ミョウ)族の始祖」・・・猫・描・錨

↓↑

石破天驚=石が破れ、天が驚くほど「詩文・文章・音楽」が

巧妙であるという意・・・

ーーーーー

・・・知らない四文字熟語が結構ワンサカ・・・

↓↑

石部金吉(イシベキンキチ)

一石二鳥(イッセキニチョウ)

頑石点頭(ガンセキテントウ)

道生が石に説法すると、石はうなずいた

金石糸竹(キンセキシチク)

楽器の総称

「金=鐘・石=打楽器の磬

糸=琴・竹=細い竹の簫(笛)

金石之交(キンセキノまじわり)

変わることの無い、かたい友情

玉石混淆(ギョクセキコンコウ)

宝石と只の石が入り混じっている

玉石混交(ギョクセキコンコウ)

玉石同匱(ギョクセキドウキ)

木箱に宝石と石が一緒

玉石同砕(ギョクセキドウサイ)

宝石も石も一緒に砕けてなくなる

魚目燕石(ギョモクエンセキ)

本物にそっくりな偽物で無価値

敲金撃石(コウキンゲキセキ)

金を敲き石を撃つ

詩文の響きや韻律が美しいこと

「敲金=鐘などの金属の打楽器を敲くこと

撃石=磬などの石の打楽器を打つこと

張籍の詩を

金石のような美しい音色だと

韓愈が評した」

剛腸石心(ゴウチョウセキシン)

意志が固く、度胸があること

山霤穿石(サンリュウセンセキ)

山溜、石を穿つ

山溜穿石(サンリュウセンセキ)

射石飲羽(シャセキインウ)

矢の羽までも深く突き刺さる意

焦熬投石(シュウゴウトウセキ)

ひどく壊れやすいことのたとえ

匠石運斤(ショウセキウンキン)

匠石の優れた斧使い

心堅石穿(シンケンセキセン)

樹下石上(ジュカセキジョウ)

出家して行脚している人の境遇

水滴石穿(スイテキセキセン)

水落石出(スイラクセキシュツ)

隠れていた実体が現れる

石心鉄腸(セキシンテッチョウ)

石上樹下(セキジョウジュゲ)

石破天驚(セキハテンキョウ)

石画之臣(セッカクのシン)

リスクの少ない計画を立てる臣下

or

壮大な計画を立てる臣下

石画=石のように堅い計画

石火電光(セッカデンコウ)

泉石煙霞(センセキエンカ)

泉石膏肓(センセキコウコウ)

漱石枕流(ソウセキチンリュウ)・・・夏目漱石

孫楚漱石(ソンソソウセキ)

他山之石(タザンのいし)

枕石嗽流(チンセキソウリュウ)

枕石漱流(チンセキソウリュウ)

枕流漱石(チンリュウソウセキ)

隠者の生活

鼎鐺玉石(テイソウギョクセキ)

鼎鐺玉石(テイトウギョクセキ)

特上の贅沢をすること

鉄心石腸(セッシンセキチョウ)

鉄腸石心(テッチョウセキシン)

点滴穿石(テンテキセンセキ)

電光石火(デンコウセッカ)

磐石之固(バンジャクのかため)

盤石之固(バンジャクのかため)

匪石之心(ヒセキのこころ)

石のように転がることがない心

浮石沈木(フセキチンボク)

石を浮かべ木を沈む

道理に合わない権力、権威

仏足石歌(ブッソクセキカ)

短歌に七音の一句を加え

五・七・五・七・七・七

の六句、三十八音の形式の歌

砲刃矢石(ホウジンシセキ)

木人石心(ボクジンセキシン)

薄情で冷酷な人

or

意思が固く、頑固な人

薬石之言(ヤクセキのゲン)

欠点を正すのに役立つ忠告(薬石)

薬石無効(ヤクセキムコウ)

落穽下石(ラクセイカセキ)

他人の弱みや窮地を狙って

追い討ちをかけること

流金鑠石(リュウキンシャクセキ)

「鑠=熔かす=熱さや火力」

十個の太陽が同時に昇って

金属や石を全て熔かしたという

中国の伝説

ーーーーー

↓↑

石上宅嗣=729(天平一)~781(天応一)

日本最古の公開図書館

「芸亭」の設立者

(中納言

石上

乙麻呂=弟麻呂の子

乙麻呂は

左大臣

石上麻呂の三男

官位は従三位・中納言)

物部朝臣石上宅嗣

757(天平宝字一)年

相模守

その後地方官を歴任し

761(天平宝字五)年

遣唐副使に任ぜられるが

直後に罷免

宝亀六年(775年)十二月二十五日

石上朝臣から物部朝臣に改姓?

宝亀十年(779年)十一月十八日

物部朝臣から石上大朝臣に改姓?

↓↑

石川五右衛門の児・・・「碍子・礙子」

↓↑

石田三成の児・・・・・「碍子・礙子」

いわた=磐田・岩田・岩多・岩太・祝田

↓↑

石(岩)見重太郎

石水=いわみ=岩水・・・

下石=おろじ

↓↑

石川県=金沢県・・・「石川郡」に由来

「石の多い川」

「手取川」が

上流から石を多く流すことから

通称「石川」と呼ばれる

北緯36度33分

東経136度46分

金沢市の地名の由来は

小立野(こだつの)台地で

砂金採掘を行った

「金洗沢(かなあらいのさわ)」による・・・

ーーーーー

孫悟空=石猿=齊天大聖

仙石から生れた神通力をもつ猿

天界を騒がせ五行山下に閉じ込められたが

天竺に取経に行く

三蔵法師に助けられ

従者となり

猪八戒 (チョハッカイ)・・・豚=猪悟能==豬哥神

天蓬元帥

沙悟浄 (シャゴジョウ)・・・河童=捲簾大将=沙和尚

とともに三蔵を危難から守る

ーーーーー

石申(BC4世紀)

中国の天文学者

甘徳と同時代の人

魏で生まれた

石申先生(石申夫)

保存されている本

121個の星の位置を決めた

最も早く太陽の黒点を観測

石申

石申夫

公元前4世紀

魏國人

戰國天文學家

占星家

著有

「天文・八卷」

「史記・天官書」

戰國時期的著名天文學家

「在齊、甘公」

「楚、唐昧・趙、尹皋・魏、石申」

「晉書・天文志上・則進一步」

「シ・シェン(石申・シーズーシェン)」

紀元前4世紀

中国の天文学者

甘徳で生まれ、魏の国の人物

「Shi」

121個の星を位置づけた

黒点観測をした

8巻の天文学

1巻の天体地図

1巻の星カタログ

占星術に関する論文に保存

Shi Shen

「石申天文、Shi Shen Tianwen」

579年頃

Ma Xian(馬顯)によって編集された

Masters Gan and Shi

(甘石星經、Gan Shi Xingjing)

のStar Manual

月の上の火口

Shi Shenは

彼にちなんで命名

ーー↓↑ーー

「子」は「孑=一+了=孑孒・孑孑・孑孒・孑孑=ぼうふら」に類字で類似・・・「カの幼虫・水たまりに棲む・体長は約五(ミリメートル)・棒状でくねくねと動きながら上下する・ぼうふり、季夏、由来体の動きが棒を振るのに似ていることから棒振とも書く・参考「孑孑=ケツケツ」・・・

↓↑

「子(ね・シ)=一+了=名詞」

「十二支(じふにし)」の第一

時刻の午前零時。また、それを中心とする二時間。

方角の北

↓↑

「子=こ=児(ジ)=名詞」

幼い子・子供

人を親しんでいう語・男女にも使用

男が女性に対して用いる場合が多い

↓↑

万葉集~

鳥などの卵・鳥の子

↓↑

子(シ)

接尾語

姓の下に付けて、尊敬の意

「孔子・孟子・孫子」・・・

男性の名の下に付けて

親愛、尊敬を表す

手紙などで自分の名の下に付けて

謙譲の意を表す

「以上・・・子」

↓↑

子(シ)

代名詞

あなた・きみ

対称の人称代名詞

↓↑

子=こ=児

接尾語

その仕事をする人の意を表す

「舟(ふな)こ」

人に対して親しみをこめて呼ぶ

「背(せ)こ・吾妹(わぎも)こ」

親しみの気持ちをこめて、人の名に付ける

女性の名の下に付けて

用いる

音読(シ)が普通

「小野妹子(をののいもこ)」

「蘇我馬子(そがのうまこ)」

など男性にも使用

ーー↓↑ーー

以上・・・モノにつく「扇子」や「礙子=碍子=硋(石亥)子」の説明がなかったが、「ムゲ=無下」にしたわけではないが・・・「無下」は「捨てて顧みないでいる・すげなくする・だいなしにする・むだにする」、「冷淡なさま・すげなく・そっけなく・相手の懇願を無下に拒む・度外れなさま・むやみに・やたらに・まったく・すっかり」、「あまりにひどい・非常によくない」・・・

「無碍=妨げること(もの)無し」と、「無下=最低・それ以下は無し・問題外」には困った・・・

前回、書き込んだが・・・

↓↑

・・・「ガイシ=礙子=碍子

=硋(石亥)子=𣝅(木疑)子」・・・

・・・「ムゲ=無礙=無碍

=無硋(石亥)=無𣝅(木疑)」・・・・

↓↑

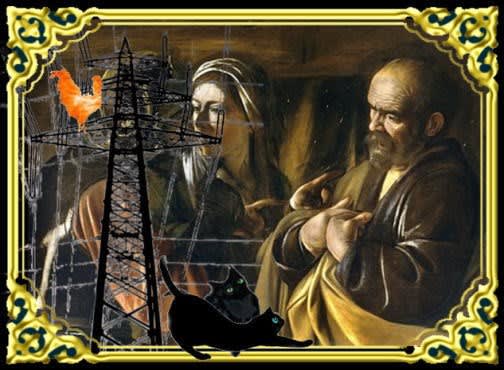

高圧電線を鉄塔で支え、張って(吊るして)いる

懸垂碍子=懸垂碍子・・懸かって

垂れる

仁(イニ・人二)=垂仁天皇

(イジン)の

石が㝵(得)る子

懸垂礙子=懸垂礙子・・懸かり垂れる

仁

の

石(ペテロ・Petros・Peter

シモン・ペテロ=Simon Peter

バルヨナ・シモン

漁師(fisherman

pêcheur・pecheur

ペスカトーレ=pescatore)

ペトロ(ペテロ)=経訳賂?

シモン=シメオン=閉め音?

ペトル・Petrus

Stone

「イエスにより

ケファ(Kêpâ)=岩の

断片、破片=石と呼ばれた」

が

疑う子

↓↑ 山頂の垂訓・・・イエス・キリストの「最初の弟子」

↓↑ イエスの受難時ペトロは逃走、鶏が鳴く夜明け前までに

↓↑ イエスを3度否認した・・・

↓↑ ドミネ・クォ・ヴァディス(Domine, quo vadis?)

高圧電気の高圧電流だから・・・

↓↑

電線を鉄塔などから

懸垂して支える碍子

超高圧の送電線に用い

使用電圧に応じて適当な個数を連結

↓↑

ガイシ

礙(石疑)子=碍(石㝵)子=硋(石亥)子

↓↑

礙の漢字構成

礙=石+疑

=丆+口+疑

=一+丿+口+疑

=一+丿+口+匕+矢(ノ一一人)

+龴+疋(了ト人)

碍の漢字構成

碍=石+㝵

硋の漢字構成

硋=石+亥・・・石は亥の子・イシは猪子

猪=獣は

子=一了=始終=鼠・・・移鼠=基督

イシ=「医師・李氏・遺子」は「亥=北西の子」・・・

高句麗・高麗(人参)・満州?

ーーーーー

・・・???・・・「ペテロ(岩)の人」は「基督(キリスト・クリスト・ハリスト)」の「弟子(乙子)」・・・

ニワトリ(鷄・鶏・雞)が鳴く夜明け前の3度のウソ・・・

・・・「外套=ガイトウ=該当・街頭・街灯・街燈・画意等・我意等」・・・「礙当=石+疑+当=石(いし・セキ)を疑(うたが・ギ)う」って?・・・「碍当=石+㝵+当=石を得(う・エ)る」って?・・・ナニ?・・・

天下布武=織田信長の戦略

↓↑

沢彦宗恩(タクゲンソウオン)の進言

択 諺 総 音

↓↑

沢彦宗恩=臨済宗妙心寺派の僧

妙心寺東海派の

「泰秀宗韓」から印可を受け

妙心寺第三十九世住持

辞した後は

美濃の

大宝寺の住持

瑞龍寺に居住

天正十五年(1587年)十月二日示寂

貞享三年(1686年)

「円通無礙禅師」の号が下賜

円通(エンツウ)無礙(ムガイ)?

ーーーーー

礙=碍=さまたげる・ガイ・ゲ

進行を邪魔して止める

障礙・阻礙・妨礙・無礙

「害」を代用字とすることがある

「碍」は俗字

「碍子(ガイシ)」は

もっぱら「碍」を用いる

↓↑

礙=石+疑・・・石を疑(うたが・ギ)うって?

碍=石+㝵・・・石を得(う・エ)るって?

異体字は「石得・硋」

↓↑ 㝵=得の古字(古文)

石の得って?・・・石の効用・有効

碍子=電線とその支持物との間を

電流を絶縁するために用いる器具

電柱・鉄塔などに装着される電力用

電信用のものを指す

点火プラグや電熱器などにおいて

電線を絶縁する器具を指す

碍子=緻密な硬質磁器に釉薬を施した

固形絶縁体

電線その他の導体を絶縁して

固定するのに使われ

用途によっては

ガラス、プラスチック

他の材質のものもあるが

絶縁性の磁器碍子が一般的

↓↑ 電流障碍(ショウガイ)

碍=石+日+一+寸

↓↑碍は礙の俗字

碍=石+日+一+寸

得=彳+日+一+寸

彳(テキ・チャク)=ノ+イ

彳=少しずつ歩く

人の脚の3つの部分が

連なる様子に象る(説文解字)

甲骨文では

十字路の象形・・・辻道・交差路

「行=彳+亍」・・〒=郵便マーク←飛脚

郵便屋さんの郵便物の配達

=少し歩いては止まること

たたずむこと

「彳=左足」

「亍=右足」

↓↑「石得」=石の得用(効用・有効・利用価値)

↓↑「石疑」=石の疑問

(石井・岩井・・磐井の乱

↓↑ いわい=祝い=磐余=神武)の疑問?

↓↑

無礙・無碍=ムゲ・・・有礙・有碍=ウゲ・妨げ有り

仏教用語

無障礙とも

障りや妨げが無く

自由自在であること

融通無礙

阿弥陀仏がもつ十二の

光の功徳(十二光)の無礙光

諸仏の

智 慧を無礙智

理解力を無礙解

弁舌力を無礙弁

法・義・辞・楽説

の四つに細分する

法=無礙智

義=無礙智

辞=無礙智・・・辞=言語・ことば

↓↑↓↑ 漢文の一体

楚辞の系統をひく様式で

押韻して

朗誦に適した文

↓↑ 辞=辭・・・覶(ラ・ラン)・亂

ことば・ジ

文章

辞書・辞令・訓辞・言辞・謝辞

修辞・助辞・措辞・題辞・遁辞

美辞・名辞

やめる・ことわる

辞職・辞退・辞任・辞表・固辞

別れを告げる

辞去・辞世

漢文の文体の一

辞賦

↓↑↓↑ ↓↑

単語を文法上の性質から

二つに分類したものの一

名詞に対する他の品詞

常に詞(自立語)に伴って

文節を構成する語

↓↑ 助動詞・助詞

↓↑↓↑ 他に接続詞・感動詞など

↓↑楽説=無礙智

の如く

これらを

四無礙智という

↓↑

礙=碍=進行を邪魔して止める

さまたげる

↓↑ 障礙・阻礙・妨礙・無礙

闊達無礙

度量が広く、小さなことに拘(こだわ)らないコト

思いのままにのびのびとしているさま

闊達=心が広く物事に拘らないさま

↓↑ 闊達無碍・豁達無礙とも書く

豁=「谷+害」の左右逆の漢字もあるが・・・

豁=害+谷

「害」と「谷」を合わせた字で

開けていて「ひろい」という意味?

ひろい・開けている・心が広い

?・・・広いならば、谷の象形「V」だが、

「害」は「そこなわれた・妨害」、「谷」である

人間が谷沢の渓流に流されたか、

谷そのものの水を塞き止めたか、の

「害+谷=豁」で、

谷の機能(流れ)が失われた、

「害(そこなわれた)」だろう・・・

だが、「豁」の字は

「宀+丰+口+谷(ハ𠆢口)」

「宀+土+古+谷(ハ𠆢口)」で

「丰」が

「土(十一)+丄」

「士(十一)+丄」

とは異なる・・・

「丰=三+丨」=丰=豐

「草の穂が三角形に茂るさま

夆(とがった、峰 、鋒、蜂)

「邦、豐」の音符(ホウ)

「豊=曲+豆→禮=礼=レイ」

と

「豐=丰+丰+山+一+口+䒑=ホウ」

は元々別字

「豐=ゆたか・とよ

フ・ホウ(ホゥ)・ブ」

「豐=富む・みちる・実る

語の上につけて

ゆたかなことをほめたたえる語」

「豆の豐滿なる者なり」

「豐侯という盃の台」

「高坏の食器(豆)に

穀物をたくさん盛った象形」

↓↑

「豊(レイ)=禮(示豊)儀

は

豆(たかつき)にモノ(曲)を

供えた字」

・・・豆(たかつき)の添えモノと

曲芸(豊=乚(イン)=イン=隠・隱)

乚=乙(おつ・おと・イツ)?

乙=Z(ゼット)・・・乙=7+ム?

「豐葦原(とよあしわら)」?

「豊葦原(とよあしわら)」?

「豐國=豐前(ブゼン)+豐後(ぶんゴ)」

「豊國=豊前(レイゼン)+豊後(レイゴ)」

天平七年(735年)

国司

陽候史真身が任官・・・ヤゴ(水蠆)は

蜻蛉の幼虫・トンボの宙返り

穐津(秋津・安芸津)島

↓↑

豊国(豐國)=律令制以前の国

『国造本紀』では

成務朝に

伊甚国造と同祖の

宇那足尼が豊国造に任じられた

↓↑

伊甚国造(いじみのくにのみやつこ

↓↑ いじみコクゾウ)

「伊甚=イジン=異人・偉人・伊神」

↓↑ の「國造=コクゾウ=穀蔵」?

令制国の上総国埴生郡(千葉県茂原市の

一部と

長生郡長南町

睦沢町の一部を

支配した国造

伊甚屯倉設置以前は

夷灊郡も支配していた

夷=蝦夷・外人・異邦人

尊王攘夷

灊=セン=氵+鬵()=潛・潜

異体字は「𤄵・𤅬・潛・𨽨・潜」

潛(ひそむ)→夷が灊(ひそむ)

灊=氵+兂+兂+鬲(一口冂儿丅)

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

鬲(レキ)

中空構造の三足を持った沸騰機

空間に水を入れ

その上に甑(こしき・ソウ)を載せ

火にかけ、水を沸騰させ

粟や稲などを蒸した

鬲と甑のセットは

甗(ゲン)

夏・殷・周で甗は

一般的な調理器具として定着した

鬲部(レキブ)

「鬲」字は中国古代の三脚炊具

「鼎(かなえ)」に似る

字形は側面から見た形で

腹部分に紋様

三本の足がある象形

偏旁の意符としては

炊具や煮炊き・飲食に関することを示す

中国で広く使用され

甑(ソウ) と組合せて穀類を蒸す器具

↓↑ ↓↑ ↓↑

灊(セン)=氵(サンズイ・纂、簒の隋)

兂兂(二列のカンざし・かみさし・シン)

口(くち・コウ)

冂(まえがまえ・まきがまえ)

儿(ニン・ジン・ひげ)

丅(した・げ・カ・下)

↓↑ ↓↑

神指し(上注し)の

口述

巻きが前

人参の下

↓↑

豊國(とよのくに・とよくに)

豊後(とよくにのみちのしり)

ブンゴ=文語

豊前(とよくにのみちのくに

とよのさきのくに)

ブゼン=分全・武前(全)

伏膳

布前・憮然

天下布武=織田信長の戦略

↓↑

沢彦宗恩(タクゲンソウオン)の進言?

択 諺 総 音

↓↑

沢彦宗恩=臨済宗妙心寺派の僧

妙心寺第三十九世住持

辞した後は

瑞龍寺に居住

天正十五年(1587年)十月二日示寂

貞享三年(1686年)

「円通無礙禅師」の号が下賜

円通(エンツウ)無礙(ムガイ)?

↓↑

「豊→豐=たかつき=高坏・高杯」

↓↑

高坏=たかつき=高杯

高い台のついた坏形の食器

高坏形の土器は縄文時代晩期に一般化し

弥生時代になると不可欠な

食器の器形として定着

木製のものも使用

古墳時代

土師器 (はじき) や須恵器の

高坏が使用

須恵器のそれにはふた付きもある

中国の豆 (トウ)

ギリシアのキュリクス

にあたる。

食物を盛るのに用いた

長い脚の付いた器(うつわ)

1本の脚の上面に

円形または方形の皿が付いたもの

高坏を逆さにして

底(土居(つちい))の上に

火皿を置き灯台の代用にしていた・・・

↓↑

「豆(トウ・ズ)」という漢字は

古代中国で使われていた

高杯(たかつき)という脚がついた

食器・礼器を表す象形文字

「まめ(主にダイズ=大豆)」は

「菽」と書かれていた

食器「豆(高杯)」に盛られた

ダイズ(大豆)を「豆」と表現するようになり

中国・日本とも「豆」といえば

食物の「豆(まめ)」を意味する

「豊作」の「豊(ホウ)=曲がったマメ」だが

↓↑

「豐≠豊」は

「礼(禮・レイ・示+豊)の古字」

「豐=丰+丰+山+豆」は

「草の盛んにしげれる貌=丰茸」

みめよし(美好)

おもぶくら(豐頰)

顏がまろく肥えてうつくし

風に通用す

「丰裁・丰標」

「熟語は丰采・丰姿・丰容」

「土(十一)+丄」

「士(十一)+丄」

とは異なる・・・

「害+谷」の合体の「豁」が「広い」とは思われない

そこなわれる谷(たに・コク

渓谷=ケイコク=警告・経国・傾国)

「拾意(比呂意・ひろい)」?・・・

豁達・開豁

ゆるす・大目に見る

豁免・・・寛(?)・寛大

カチ(クヮチ)・カツ(クヮツ)

ひらける・ひろい

豁達・開豁

広々と開けているさま

あけっぴろげ

豁然=視野が大きく開けるさま

心の迷いや疑いが消えるさま

豁然大悟=疑い迷っていたことが

からっと開け解けて真理を悟ること

一旦豁然=ふとした時にいきなり

迷いがなくなり、悟りが開けること

豁達=闊達=濶達=度量が広く

小事にこだわらないさま

闊達自在=細かなことにこだわらず

心のままにふるまうこ

↓↑ 豁=ひらく・ひろ・ひろし

「禮=礼」

「礼」は

「禮=示」+「豊・豐」の略体ではなく

「元来からの文字」の会意形声文字「ネ+乚」

「禮(レイ)」のつくりは・・・・類字は「禯」

新字体の「示+豊(ホウ)」ではなく

旧字体の「示+豐(レイ)」の漢字

↓↑

「禯(ジョウ)=示+農」・・・豊饒・豊穣・豊作

「聖王(554)」=朝鮮、百済の第二十六代の王

(在位 523~554)

武寧王の子

諱は

明禯(メイジョウ)

「まつり=禯・禫・祊・茉莉

祭・禡・禘・祻・礿

末利・禴・肜・奉り・祼・禓」

政(まつりごと)

↓↑

「豊=豆(たかつき)」

に供え物をならべた様

整えられた祭礼の供え物

形よく整えられた行儀作法

儒教の徳目の一

整えられた形式、儀式

婚礼、祭礼

社会習慣、慣習

相手を尊重する取り扱いや挨拶

礼遇、敬礼

埃=ちり=塵・塕・坱・坌・坺

鏤・笭塵

地理・地利・散・千里

↓↑

Egypt(エジプト・埃及)・首都 Cairo

Chile(チリ・智利)・・・首都 Santiago

chill=冷え・冷たさ・寒け・寒さ

冷え込み

Just chilling=ダラダラと

chill out=落ち着いて

チリソース(chili sauce)

チリ(chili)=中南米原産の

唐辛子(チリペッパー)

無碍自在=無礙自在

妨げるものなく自由であること

あらゆる事物に捉われることなく

自由自在

行動や考えが何の障害もなく

自由で伸び伸びしていること

融通=滞りなく通ること

無礙=妨げのないこと

↓↑ 礙=碍

碍=石+得・・・?

得=彳+貝(財貨)+寸・・・?

手で財貨を拾いに行くこと?

↓↑

礙=石+疑

疑=子+止+矣・・・?

矣は人が振り返って

立ち止まる様を描いたもの・・・?

子に気をつけて

立ち止まっている様子で

ためらって足をとめる意となる・・・?

「礙」は

石がじゃまをして

足をとめるという意・・・?

↓↑

漢字構成の漢字が違う

疑=匕(牝)+矢(ノ一一人)+マ+疋(一ト人)

ーーーーー

・・・