デンマークの作家、ユッシ・エーズラ・オールスンによる警察小説〈特捜部Q〉を知ったのは、5,6年ほど前だった。映画化されたものをアマゾン・プライムのビデオで観たのが切っ掛け。珍しいデンマークのサスペンス映画、しかも監督をはじめとするスタッフ陣が、スウェーデンのサスペンス・ドラマ『ミレニアム』を撮ったクルーで構成されていたことが、観ようと思った大きな理由だった。(『ミレニアム』の原作小説は大ベストセラーらしいが今も読んでいない。そのTVドラマを知人経由で勧められ、3シリーズ通して鑑賞した。その後、映画化権はハリウッドに買われ、ダニエル・クレイグ主演の『ドラゴンタトゥーの女』が公開された。話題になったが、文字通り竜頭蛇尾だったのかなあ)。

さて、〈特捜部Q〉の主要人物は、二人の屈強な男(プラス1の女性警官)で、探偵&警察小説の定番ともいえる「相棒」の連携プレーが見所。渋いナイスガイだがどこか抜けがあるような主人公のカール警部補(Qの責任者)と、彼を補佐するアサドというアラブ系の精悍な大男の二人が迷宮事件に挑むミステリーだ。

このアサドという得体の知れない補佐役が主役を喰うほど魅力的で、中東出身であることが見るからに特徴的なアラブ的風貌をもつ。静かに一点を見つめる眼差しと、高く大きな鼻をもつ長身の男は、寡黙だが時にラクダをネタにしたジョークを飛ばす。それでいて、大きな体のわりにはシャープな動きをする頼もしい「相棒」といえる。

実際の小説ではなんと、小柄で中年太りのおっさんキャラクターという設定なのだが、映画ではそれと真逆のカッコいいイメージでの配役となった。(原作を読んでいると、映画版のイメージとミックスしてちぐはぐな感じになる。映画の「特捜部Q」は現在、シリーズの4作品が観られる。)俳優はレバノン系のスウェーデン人でファレス・ファレスといい、アラブ系の容貌が際立って、独特の存在感をかもし出している。

昔、ピンクパンサーという映画があって、ピーター・セラーズ演ずるクルーゾー警部の使用人として日本人が登場し、ストーリーを面白くする重要な役回りを演じた。それと同じようなポジションにいるのが、このアサド。彼のリアリティある存在は、「特捜部Q」を派手なアクションやCGなどの特殊効果を排し、より現実に近い濃密でサスペンスフルな映画にしたのではないか、と密かにおもっている。

ピンクパンサーに出ていた日本人は、実際には中国出身の英国俳優であり、いわゆる西欧人が知るステレオタイプの日本人をカリカチュアライズした役どころであった。それはそれで面白いし、日本人的な腰の低さや東洋的の叡知もミックスされたキャラクターで、クルーゾー警部を盛り上げていたのであるが・・。

それに比べたら、アサドはいかにもヨーロッパにおける中東移民の一人だという、強烈なアイデンティティを感じる。また、砂漠をネタにした中東アジア・ジョークも個性的で、舞台となるデンマークの事件現場では異彩を放って、不思議な面白さも生んでいる。その意味では、ピンクパーサーの日本人役のように、異邦人をティピカルに扱わない。

筆者はそのことに好感をもったし、作者の非凡さは、たとえばヨーロッパ各地で問題となっているシリア移民の現実的な社会問題にも目をそらさない。もっと総じて言えば、人種や経済における多様化、あるいは分断化による諸問題を直視する姿勢・作風を評価したいのだ。

映画の中におけるアサドの描かれ方は、さすがに1日5回の礼拝をするシーンはない。が、イスラミックを匂わす言動は確かにあるのだが、デンマークの警察に勤務することになった背景とか人脈など、第1作から一切が明かされないで、第7作まで来た。作品は2年ごとぐらいに発表され、テーマも時流に沿ったものが扱われてきた。

その要所要所において、アサドのバックグランドなる情報が毎作織り込まれるのだが、アサドの謎は依然として知らされることがなかった。それよりも、読者はいつの間にか、事件の真相、目の前の犯人を追い詰めることに強い関心がいく。署内の本流ではないがメンバーとして強固な絆、細部を疎かにしない確実な捜査と推理、そして忍耐強くかつ機敏な行動力こそ、「特捜部Q」の醍醐味、面白さがあるからだ。(言わずもがな、それぞれのコミュニケーション力)

「特捜部Q」シリーズの第1作からのタイトルを列挙する。すべて早川書房から出版されている。

1.『檻の中の女』

2.『キジ殺し』

3.『Pからのメッセージ―』

4.『カルテ番号64』

5.『知りすぎたマルコ』

6.『吊された少女』

7.『自撮りする女たち』

映画を観てから、随時読むようなったので、筆者は遅れてきた読者といえる。ちなみに、映画化されたのは第4作まで、同じメンバーの配役とスタッフで作られている。『Pからのメッセージ―』と『カルテ番号64』は、以前スペイン旅行に行ったときルフトハンザ航空の機内で観た。ドイツ語版の吹き替えで英語の字幕が付いていた。この時は翻訳本を読んでいたので筋は判っていたから、いち早く見ることができた歓びとともに、その出来栄えを存分に楽しむことができた。

『カルテ番号64』のトレーラーがあったので貼り付けておこう。

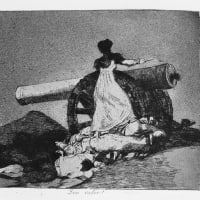

▲カールとアサドのご両人、どちらがアサドか一目瞭然であろう。

▲早川書房のポケット・ミステリー版。文庫版は上下巻であるが、第5作まであったかと思う。現在は8巻以外、手元にはない。

そうだ、シリーズ第8作目となる『アサドの祈り』が主題であった。今作では遂に、アサドの謎が明かされる。

登場する人物だけでなく、私たち読者も含めて、アサドに関するわだかまっていた感情が払拭される。彼の出自、仕事、愛する家族、そしてなぜデンマークの警察に勤めるようになったのか・・。これらのアサドにまつわる謎やバックグランドが、事件捜査とともに現在進行形で明らかにされる。

中東出身であるからには、ある程度予測はついていたのだが、湾岸戦争以降の中東各地の内戦、紛争、そして欧米各地におけるISのテロ(殺人・破壊)が、アサドを通してつながってくる。

いちばんのトピックは、内戦によるシリア難民の拡散だ。物語は、スペインのバルセロナで起きた事件を発端に、ドイツのミュンヘン、デンマーク、そして中東と、登場人物のそれぞれの視点から語られ、場面を移動しながらストーリーが展開して物語の核心へと突き進む。

詳しくは書けない。しかし、アサドには愛する妻と二人の娘がいたことは伝えたい。彼女たちは生きているのか・・、シリアにいたらしい痕跡・・。

ヨーロッパにいる難民は、シリアだけでなく、クルド、パレスチナ、リビアなど中東・アフリカから、全財産をはたき命からがら逃れてきた人々だ。いうまでもなく味方も敵もわからない悲惨な内戦によるもの。そのすべては、オイルメジャーを筆頭に欧米各国の利権争い、米ソ冷戦後の覇権争奪が絡んでいると言っていい。問題は根が深く、解決の糸口がまったく見えない。故郷を捨てても、生き延びていくしかない人々。

この辺で筆をおきたいが、作者のユッシ・エーズラ・オールスンは筆者と同年生まれ。彼のデビュー作は『アルファベット・ハウス』(1997:原題:Alfabethuset )で、秘密任務を帯びた2人のイギリス人パイロットが第二次世界大戦でドイツで撃墜され、現地で捕虜となり壮絶な経験をする(映画化されているが未見)。

この作品では、社会学者小熊英二の父親と同じように、「希望があれば生きていける」という抑留体験者としての救いが描かれている。オールスンは戦後生まれだから、ナチスドイツによる戦禍、人心の荒廃を微かながらも体感した世代だといえる。戦争の悲惨さ、絶望する人間を知っている作家なのだ。

アサドの謎が消失したことは、「特捜部Q」の基本OS(オペレーティング・システム)がデフォルトしたと同じだ。今後、アサドがどんなOSを持参するのか、それとも相棒のもう一人の女性、メンヘラを病んでいるがマルチタスクばりばりのローセ・クヌスンが別のOSを起動させるのか・・。

首を長くして、次回作に期待するとしよう。

追記:大事なことを忘れていた。主人公カールは、年齢は確か40代後半。プライベートでは、同居する成人した息子、事件が原因で障碍者になった同僚を面倒見ている。元の嫁さんと義母、そして現在のカノ女(同世代)とのプライベートな関係も、この小説を面白く、肉付けするファクターだ。今作の『アサドの祈り』では、その領域で驚くべき事実、サプライズがもたらされた。個人的には、このエピソードはちと盛り過ぎと思うが、その後の行く末も見届ける興趣を生じたことにしておく。