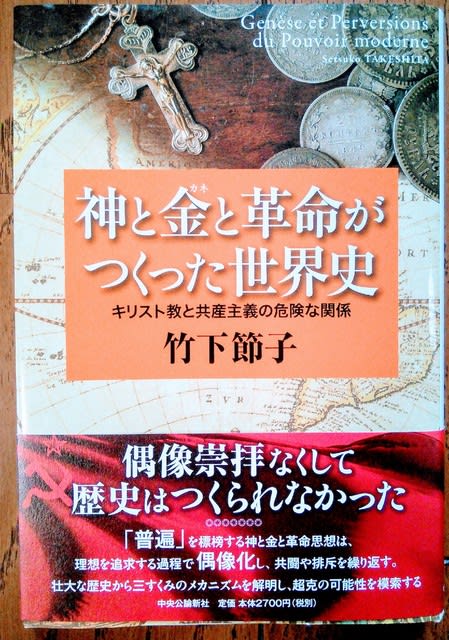

畏敬する竹下節子さんの新著を手にする。ほぼ半年前だったか、著書の題名を知った。人類にとって3つの普遍的なテーマを絡めて考察し、かつ世界史的なストリームで連環する構造、その課題に、人間はいかに取り組むべきなのか・・。止揚するもの、超越していくもの、或いは組込まれるものとは何か。

これら思想の動き・エッセンスを竹下さんならではのキリスト教・比較文化史観から概括するものだと予想していた。

その枠組みは大きくは外れていなかったが、いわゆる一神教全体(ユダヤ・キリスト・イスラムの各宗門・宗派)における相剋的テーマは敷衍され、個々に発生した歴史的問題から国際地政学へと往還できるスキームも備えて執筆されている。

さらに目次を見ると、近代日本と東アジアにおける制度的革命とキリスト教との関わり、および民主主義や社会主義などのイデオロギーがいかに受容されていったか、人権と自由平等の「普遍なるもの?」がいかに定着したか、歴史的にも考察されていることがわかる。

これまでの竹下節子さんとは違う、キリスト教を軸にしつつも新たな観点と広い視野からの執筆である。かなり創発的な内容も含まれていて、読むのが愉しみである。

竹下さんのブログにアクセスし、自著を語るそれにこう書かれていた。 ⇒ http://setukotakeshita.com/page1.html

今まで発信してきたことへの自分のスタンスや、現在世界や東アジアで起こっていることを考えることの基盤が意識化されたので、自分にとっても必要な過程だったと思う。この本を読むことで同じように、世界の見え方がよりクリアになるという読者がいれば嬉しい。

以上を受けての、満を持しての執筆なのだ。これはもうキリスト教と比較文化史の視座から個々のテーマを追求してきた竹下さんではない、新たな創世を果たした「竹下節子」である。

現在まだ第1章までしか読んでいない。『神と金と革命がつくった世界史』をきちんと読んだうえで感想なり、拙き書評をしたいのだが、実は自分なりの作業をやり残していて、それが終わってから精読して記したい。(素読はします)

今回はそのやり残した作業について書く。

2000年前後と、2001年の9・11以降に、竹下節子さんは本来のキリスト教比較文化史の探求とは一歩離れた、国際テロ問題やカルトなどに関わる極めてアクチュアルな著書を上梓されている。その当時、私は竹下節子さんの名前を存じあげていたが、いずれの本も読んでいなかった。

しかし、『沖縄のスパイ戦史』という映画が契機となって、戦争犯罪と贖罪あるいは死刑制度について若干のやりとりをし、『カルトか宗教か』『不思議の国サウジアラビア』、そして『テロリストの彼方へ、我らを導くものは何か』の著書を知ることになった。

ポスト冷戦以降、世界は新自由主義と金融経済のグローバル化が進展するなか、民族と宗教の相剋が剝き出しになり、所得格差や中間層の分断も如実となった。その反動?あるいは呼応というべきか、イランのイスラム革命以降の中東紛争から、世界的な無差別テロが拡散し、経済と宗教が関連するさまざまな国際問題が顕在化した。

私たちはいま、個々の価値観、生活信条、あるいは宗教観に基づき人間関係を築き、狭い範囲(SNS空間も然り)で生きている。だが、前記のように諸問題はワールドワイドに連環し、人間の「個」に知らぬ間に浸潤してくる。

もちろん、これらを無意識化し、とりあえず目先の「損得」を優先して考える方が、賢い生き方なのかもしれない。それを思考の停止とは言わないが、この先、暗闇の世界にさ迷うことになることを想像すると、不安や不信のソリューションを先延ばしする余裕はない。

いま視座を2000年当時に時間軸に設定し直し、「竹下節子」という個人の視点を借りて考え直してみると、彼女の仕事がいかに先駆的なものだったかが分かり、改めて検討・分析の価値ありと思えるのである。

特に『不思議の国サウジアラビア』という著書は、彼女の私的なコネクションから滞在が可能になって、特権ともいえるフットワークで「サウジアラビア」という、私から言わせれば「面妖なる国」を取材し実現したものだ。

イスラムの至高ともいうべき二つの聖地をもち、世界のムスリムがこの地を訪れる。世界一の石油埋蔵量つまりオイルマネーを誇り、ムハンマドの威光のもとにあるサウジアラビア。イスラム系民族の多くが一生に一度の巡礼にやって来る。だが、この国の生活圏を下支えするのは異教徒である(※)。

そもそも国家としての体を成したのは、欧米のメジャー資本が根底的に介入し、歴史的権威のあるサウジ王家を擁立したからだ。アラブ民族における氏族、遊牧民族、あるいはペルシャ民族との覇権争い、スンニ派とシーア派との対立を内包しながら、中東アジアの地政学を左右するほどの影響力をもったのは近年のことである。

『不思議の国サウジアラビア』という本を彼女が上梓して半年後に、9.11の同時多発テロがアメリカで起こった。そのとき、娘さんはニューヨークにいた(近くのビルにいたが無事であった)。なんとビン・ラディンはじめ9.11の実行犯の多くがサウジアラビア出身者で占められていた。これは何を意味するのか? (私の理解はまだ80%ぐらいか)

サウジアラビアの王族・親族は軽く2万人を超え、アメリカの石油メジャーに実質的に依存している(石油産出国だが商品・流通化は自国ではできない)。一方、王族以外の若者たちはイスラム原理主義の尖峰となった(ビン・ラディンは別格だが、王族もテロを利用した)。イラ・イラ戦争やアフガニスタン戦争を通じて、アメリカのパワーポリティックスと軍事圧力の凄さに気づいたからだ。「親米と反米のアマルガム」という図式がこの国にもあるのだ。

つい先ごろ、王族の誰かのご一行がモナコでヴァカンスを過したという記事があった。その地で費やした金額が1億ドルだそうな。何人のご一行様がどれぐらいの期間滞在したか知らないが、想像をこえる時間の過ごし方である。

今、サウジアラビアでは、石油に頼るのでなく再生可能エネルギーを志向する国づくりを目指すという。女性は自ら自動車を運転できるようになったし、公けの場におけるイスラム詩の朗読では、女性詩人が話題をさらった(コーラン調の男性的な詩作ではあったが・・)。たしかにこの国は不思議である。イスラームのアイデンティティは強烈なのに、経済システムの中枢は欧米資本のそれに組み込まれている。

国家資本を中東のパワーバランスに注入しつつ、アラブの盟主としてイランをけん制し、ときにイスラエルと連携することもある。実に面妖である。

わたしは今、オスマントルコ解体時にもどり、中東アラブを実質的に支配した欧米の帝国型石油戦略を学び直している。サウジアラビアの建国は、欧米メジャーの世界戦略の一環としてあり、先に述べた国際紛争の原点がここに隠されている。

さて、竹下さんの『テロリストの彼方へ、我らを導くものは何か』という著書は、以上の私のつたない考察の導きの書物となった。この本は当時、ごく一部でしか話題にならなかったようだ。出版社の宣伝不良もあるが、識者・メディアの見識のなさやジェンダー偏見が見てとれる。

この本は3部構成で、第1部は「同時多発テロの起こした波紋」、第2部は「テロリズムをめぐって」、第3部は「人はどこまで赦せるか」となっていて、そしてエピローグに「人は赤の他人の不幸にどこまで責任があるのか?」で締め括られる。

1部で印象的だったのは、竹下さんの義弟との質疑応答であった。彼の中東の地政学・情勢分析は正確で、サウジアラビアのコンパウンド(恵まれた外資系特区エリア)で暮らしているとはいえ、この国のポテンシャルと限界をあざやかに示してくれた。目から鱗の話題が山盛りであった。石油採掘権をアメリカが支配することになった歴史的背景を自分でひもといてみたくなった。(そしてフランス人の義弟がサウジアラビア通になる背景に何があるのか、知りたくなった)

第2部の「テロリズムをめぐって」の竹下さんの考察はいまでも有効であると思ったし、『神と金と革命がつくった世界史』の萌芽のようなテーマが伏流している気がする。読んで1か月ほど経っているが、この書は再読するに価する。

第3部のテーマは「人はどこまで赦せるか」だ。もちろん読んだのだが、第1部・2部の流れからのテーマとしては、私としては何か唐突であり、なぜか思考回路が分断される感じがあった。もちろん私の読みが甘いこともある。第3部の書き出しをちょっと引用してみる。

ここまで人間と暴力の関係を宗教を通して考察してきたが、次に、暴力の連鎖を断ち切る最大の知恵である「赦し」の可能性を探っていこう。暴力が人のもつ死への志向性と深く関わり聖なるものとも親和性を持つとしたら、「赦し」もまた宗教と深く関わっている。しかし平和を実現するには加えられた暴力への「赦し」だけでなくは十分でなく、多くの宗教が暴力を禁じて唱える「殺すなかれ」という大命題の意味をも同時に理解しなくてはならない。「赦し」のあり方を宗教的歴史的に見ながら、「赦し」を具体的に生きた人々の証言をもとにして、私たちが今の世においてどのように「赦し」と「平和」を目指していくべきなのかを、私自身のたどってきた思考の道すじを紹介しながら考えてみよう。

こうして始まる「赦し」のもつ可能性は、『エロスと神と収容所』や『生きることの意味について』の著書があるエティ・ヒレスムというユダヤ人女性(アンネ・フランクを大人にしたイメージ)を中心に、人間の暴力・冒涜から派生するさまざまな課題を引きだして、平和や安寧への道すじを考察してゆく。

文脈に乱れはなく、テーマも真っ当だ。人種をこえて人間が生きてゆくことの尊厳、他者にとっての不幸にどれだけ私たちは有責性を考えられるかなど、「赦し」のもつ根源的な力を哲学的に語られるのも申し分ない。他者からの暴力、その報復・復讐、そして死刑制度への深い考察など、「善く生きたい」と考える人間ならば切実なテーマといえる。

しかし、「赦し」というものが、私にとっては宗教性につながる「アイテム」に思えてきたのだ。少なくとも同時多発テロから世界に連鎖していった、自暴自棄的な無差別テロを行使する「顔」をもたないムスリムたちに向けて、「赦し」のもつ思想の波動はとどくのであろうか。

『テロリストの彼方へ、我らを導くものは何か』のもつインパクトは、日本人にとってはかり知れないのだけれど、しかしそれはキリスト教の基本的な理解というか、そうした宗教的ベースのある人でないと、第3部の「赦し」というテーマは、容易には感得しえない、意識の高い壁があると思った。かくいう私がそうだった。

その意味で、この度、竹下節子さんが『神と金と革命がつくった世界史』を上梓されたことは、私にとって待ちに待ったというか、藁をもすがる思いで読書しようと思っている。

なぜなら、「赦し」というテーマは、いっさいの宗教性を脱色させても、人間がもつべき他者への寛容と包容のちからを増幅させてくれるだろうと期待しているからだ。

もう一度、竹下さんの自著を語るから引用する。

「西洋近代」はそんな「神」から自立していく歴史のように思えたけれど、「神」にとって代わるはずだった「理性」は、生産合理性を正当化する道具になった。

今や、むき出しの「力」が人々を分断し、被造物である全自然を破壊する恐れが叫ばれている。

「神」と「カネ」と「力」の三者のバトルの中で見えてこないものを、私たちは、どのようにすれば、見ることができるのだろうか、見せることができるのだろうか。

最後に竹下節子さんへの疑問として、「偶像崇拝」「偶像化」はそれほどに世界史のなかで重要な位置をしめるのかということ。「偶像」を全否定したイスラーム社会は、ギリシャ由来の科学やインド経由の数学を取り込んで世界を席巻したことがある。

「偶像」に頼らなくとも、「科学の知」は実現できたという歴史がある。ヨーロッパはそれを模倣して「リベラルアーツ」を完成させジャンプアップしたのだ。そのことをどう評価されているのだろうか。

個人的にはまだ「神」と「金」に関わる、中東における欧米メジャーの支配力や権益の実体を自分なりの感得をしたいと考えている。長い道のりになるが、多少ボケ防止にはなるのではと、鷹揚に構えている今日この頃ということで、この辺で締めさせていただく。

(※)出稼ぎの多くが、表面に出られないサウジアラビア女性の、家事のほとんどをサポートするのがフィリッピン、タイ、ベトナムの異教徒の女性たち。建設や自動車運転、3K労働は、インド、アフリカ出身のムスリム男性が多いらしい。

まず、大きい声では言いませんが、イスラム社会でも「偶像全否定」は教義の建前で、教祖ムハンマドを奉って彼の遺物なども崇敬しているケースもありますし、それが偽善というより、形のある「視覚情報」に頼ったり利用したりするのは全ての人に共通したものでしょう。イスラム世界が科学の知を実現してそれをヨーロッパが模倣したというストーリーについては、私の『キリスト教の真実』(ちくま新書)の第二章にできるだけわかりやすく書いているのでお読みください。人間はみんな愚かで殺し合いもするけれど、この惑星の中でみながいろいろな形でつながっているということです。このちくま新書は、今回お読みいただいた一連の本と、新刊との間をつなぐものだと思います。ただ、ちくま新書の中ではまだ「アラブの春」に希望を見出そうとしていたものが、その後のテロリズムの展開によって変わっていったので、新刊は、そういう短いスパンで変わる国際情勢から距離を置いてもっと根源的なものにアプローチしています。

絶版の本まで小寄道さまのように遡ってまで読んでいただけるのも、インターネットのおかげだなあと感謝です。励みになります。ありがとうございます。

歳をとって分るのですが、若いときに獲得した知識・情報はいつまでも残るというか、引きずるのでしょうか。

考えてみれば、西ヨーロッパではローマ帝国崩壊後も、修道院そして「学校」においてラテン語が話され、アリストテレスらのギリシャ発の「科学の知」は共有されていた。

明治以降の日本の知識人は、イギリスやドイツ経由の影響をたっぷりとうけて、イスラム(アラブの侵略)が暗黒の中世の「蒙」を啓いたという、安直で分かりやすいパラダイムを定着させてしまった。

『キリスト教の真実』を読んだとき、「ホイッグ史観」なるものが相当なバイアスをかけたのだな、と目から鱗だったのですけどね、その時は。

8世紀のシャルルマーニュ以前にも、ユークリッド幾何学はじめギリシャ・エジプト由来の物理や文法などは「普遍的な知」として、少なくともラテン語を話す人には知の財産として了解されていた。

さて、新著の帯に「偶像崇拝なくして歴史はつくられなかった」と「偶像化」云々が強調されていましたが、本文にはさほど重点的にあつかわれていないですね。いまのところ・・。

いや、私は「偶像」や「偶像化」を否定するものではありません。真っ当に生きる人にとって、これらを崇め、祈る、そして何か願いを託すことは、人間的なふるまいだと思います。

そこに篤い信心がなくとも、「魂の救済」や「赦し」をみとめるという、精神性ゆたかな人間のいとなみに違いありません。

いま『神と金と革命がつくった世界史』の第2章の「神と革命」を読んでいるところです。

ラテンアメリカにおける種々の政変の裏に、宗教と共産主義(あるいは社会主義)の親和作用があったこと。また、1968年の「五月革命」のときのアルセチュールの例など・・。

「イデオロギーが『受肉』して戦う人間の顔をもつ」のは、宗教がもつ潜在力といえるし、「普遍性」への希求のあらわれかもしれません。

コメント感謝いたします。ジャコメッティやボンヌフォアなどのこと、フォーラムの方にコメントを書きたく存じます。

ありがとうございました。

これに『無神論』が加わると全く逆照射なのでもっと分かりやすいかもしれません。

今回の本で「偶像化」というのは、神や力やイデアを「形象化」したり、実在の誰か(王や教祖や革命指導者や財を成した成功者)という人間の形で崇めるという意味で、具体的な図像を指していません。

何かを崇める、超越的なものにすがるというのは人間的なまっとうなことだと私も思いますが、それを「具体的な形」特に生存中の生身の人間の形で崇めるのは、支配被支配の構造に簡単に取り込まれてきたので、それらをどう識別し、たえず求道の方向を修正していくかの例をたどりました。

あまりにもアクチュアルな問題を取り上げると状況が変わって「古くなる」ということを学習したので、一歩手前でとめました。

掲示板にもお返事いたします。

となると、ヒトラーからポップアイドルまで、それこそ仰られる支配被支配の構造の体を成すわけです。むしろポピュリズムという名のメカニズムが働いて怖ろしい結末も待っています。

昨日、戦争体験者の話をきくイベントに行ってきたのですが、戦前の日本でもまさしく「偶像」が全体を支配しているかのような、一庶民は為すすべがない時代状況を語っていました。

でも、聞いていて、それは全員が「偶像」を支え合い、それを利用する構造もありましたよね、と内心思っていたのですが、何も言いませんでした。

『無神論』は読んでいません。その概念はSekkoさまの著作を通じて輪郭を掴んでいますが、ちょっと畏怖するものです、私にとっては。正直、無信心な私ですが、どこかに偶像化や神格化を許容する自分がいますので、だから『無神論』は敷居が高い。

理解を深めるということなので、近々読んでみることにします。