路ばたに結ぶ草の実に無限な思ひでの如きものを感じさせるものは、自分の中にひそむこの「幻影の人」のしわざと思われる。 西脇順三郎『旅人かへらず』の、はしがきより

▲装丁の柄澤斎は、小説家でもあった。美術ミステリ『ロンド』は「このミステリーがすごい!」のBest10に入っていた!

宮沢賢治は、童話を書いていたとき、一つひとつの文字が躍るように「向こう側」からやってきて、それをそのまま書き移すだけだ、と不思議な体験を語っていた(妹に、弟か、どっちだったか?)。

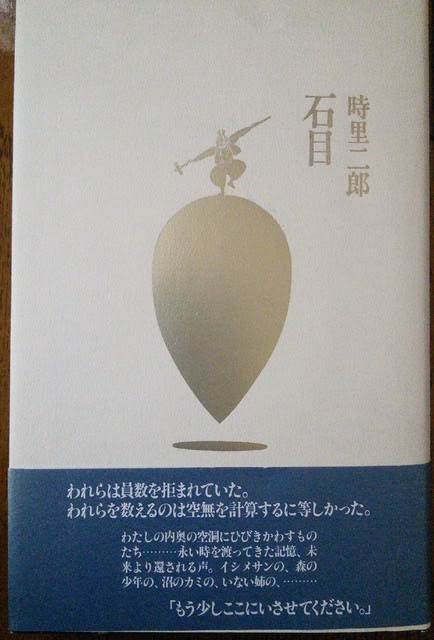

時里二郎の詩集『石目』を読むと、その逆というか、紙の上に印刷された言葉たちが、こちらをじっと見詰めるように立っている。いつの間にか引きこまれ、その文字、明朝系の書体に吸い込まれそうな気分になる。言語の重力を、なんか感じた。

詩のもっている音韻のテンポ、美しい流れは、むしろ避けられている。散文詩にあるような意味と思考が紡ぐ緊張感はやや薄い・・。

そこには、朧気ではあるのだがしかし、短編小説で味わう脈絡のしっかりした物語のテイスト、コンテキストは強く感じた。語り手の主体はもちろん、そのほかの登場人物たちとの関係、共感や同調、ときに齟齬、違和感などもしっかりと書かれている。これはほんとに詩集なのだろうか・・。

雲をつかむような、いや違う、現代の遠野物語のような、あるいは貴種流離的な幻想譚の雰囲気をもつ、独特の散文詩を読む趣きといっていいか。小説ではなく、いわゆる散文によるイメージ詩というものでもない。文章の構成はしっかりと通ってい、当然のごとく言葉もきっちりと組み立てられているのだ。

詩情というものが抒情性に拠るものだとしたら、一切そんな感性の柔らかな欠片はない。

ただし、深い感情、感慨なるものは、読み終わった後でじわっと溢れるように胸に迫ってくる。「嗚呼、佳い詩を読んだな」という感慨に、たっぷりと浸ることができる。時里二郎という人は、どんな詩を読んできたのだろうか・・(※追記)。冒頭に示した西脇順三郎の「幻影の人」なんだろうか・・。

『石目』の散文詩は、それぞれが独立した話で構成されている。しかし、全体にわたって、「茫漠」・「空虚」・「闇」というテーマで括られていて、例えば樹木の洞(うろ)のような(実際にもでてくるが・・)、暗闇や洞穴の空間から何かが生まれ、そしてまた違う別の、漆黒の空間に収束していくようなイメージを、それぞれの詩篇が「あ・うん」の呼吸で、受けて伝えるかのようなのだ。

題名は『石目』であるけれども、この詩が必ずしも全体の中心として構成されてはいない、と思う。

ただし、本の帯に「わたしの内奥の空洞にひびきかわすものたち・・永い時を渡ってきた記憶、未来より還される声。イシメサンの、森の少年の、沼のカミの、いない姉の・・」と、この切れ切れのフレーズの引用は、詩集の基調をなすものなのか・・。記憶にのこることをめざす、選択された言葉の響きなのか・・。肝ともいえるが、これはやはり編集者の目線だろう。

目次の詩のタイトルを紹介すると以下の通り。バラバラに独立しているようで、そんなことはない。読めばわかるのだが、それぞれが通底し、ふかく繋がっている。詩の作成者からすれば、発酵・熟成の時間を込めた矜持があるはずだ。

これら個々の題名だけで、或るイメージを構築できるならば、その人の想像力は素晴らしい。そして、時里二郎の魅力に嵌ること間違いなし。

『ハーテビーストの縫合線』

『弓執る者』

『森屋敷』

『とりかい観音』

『石目』

『ふるどり』

『樟脳船』

『シンノウサン』

『mozu』

『シイド・バンク』

ちなみに、最初の『ハーテビーストの縫合線』という散文詩がどんなものか、その一端を紹介したい。

語り手は女性で骨格標本技師である。羚羊という動物の頭蓋骨には、糸で縫合したように見える、極細の筋が刻まれている。彼女は、そのひ弱な「線」に掛け替えのないものを視ている。

これは傷痕ではなく、骨のパーツが組み合わせてできる、その生成過程にできるもの。偶然にできたものではなく、むしろ、羚羊のDNAによって創造される細胞組織の痕跡、必然的にできる縫合線である。

プログラミングされた生命細胞の成長に沿って、リアス式海岸の地図を彷彿とさせる入り組んだ複雑な線形が生まれる。その生命の神秘が織りなす「縫合線」に、骨格標本の女性技師は、底知れぬポエジーと美を感じているに違いない。

そう、この詩集のプロローグともいえる、たった6頁ほどの散文詩。ここに驚異的なストーリーテリングが内包されてい、プラットフォームの起点として、『石目』は立ちあがる。

女性技師の語り、その言葉の蓄積に、すべてを見透かすことができそうな明晰さは宿る。彼女の澄明な思考を、鑿(のみ)で彫りすすむように刻み、そして重ねていく。その読後感は、柔らかで大きな「詩魂」につつまれるような感じなのだ。

最後のところ、ほんの少し

わたしの川の源流、わたしの生の水源。そこが何処にあるのか。むろん何処にもない。しかし、この偶蹄目の縫合線を見つめていると、何処にもないあの場所が、その縫合線によって縫い閉じられているのではないかという思いにとらわれてくるのだ。

それぞれ各篇の詩について概略と感想を書こうかと思ったが、まったく余計なことだと思われてきた。いずれもストーリーとして読んでも面白く、散文詩を賞玩するものとして読んでもいい。

ひとつ挙げろと言われれば、逡巡するも『mozu』かな。「もう少しここにいさせてください」というフレーズが、いまでも脳裡にリフレインしている。

私の中では、もう『名井島』を読むための、揺るぎない構えは調えた。さあ、いざ・・。

最後に・・。詩が喚起するイマージュでは、最初の『ハーテビーストの縫合線』の印象がつよい。ジョージア・オキーフあるいは前にもこのブログに紹介したスーパーリアリズムの画家、野田弘志の偶蹄目の頭蓋骨の細密画がなんども浮かんできて困った。老人ゆえに、イメージが固定化してしまっている。

▲偶蹄目の羚羊で検索したら、これだった。ニホンカモシカと同類らしい。