さて、こちらの方もそろそろお暇しましょう。

途中に、こんな道標もありました。

入間川も静かな流れでいいですね。

途中に、きれいな教会がありましたよ。

今度は、こんな小さなお社が路傍にありました。

さぁ、入間市の駅前に到着しました。それでは失礼します。

この稿 おわり

さて、こちらの方もそろそろお暇しましょう。

途中に、こんな道標もありました。

入間川も静かな流れでいいですね。

途中に、きれいな教会がありましたよ。

今度は、こんな小さなお社が路傍にありました。

さぁ、入間市の駅前に到着しました。それでは失礼します。

この稿 おわり

少し行くと、

お寺の山門の前です。

周囲は、このようになかなか広々としています。

中へ入ると、先ず目に入るのが弘法大師像です。

ここは手水鉢です、何やらいろいろ描かれていますよ。

ここは、梵鐘堂のようですね。

このお寺の寺宝の説明ですが、見ることは出来ませんでした。

ところで、このお寺はどういうお寺なんでしょう。曹洞宗寺院の長泉寺といいます。光福山と号し、創建年代等は不詳ながら、慶長年間(1596-1615)頃の創建だといい、江戸期には幕府より寺領10石の御朱印状を拝領してます。武蔵野七福神の大黒天です。長泉寺の境内には、粕谷義三書の「洗心」と彫られた手水鉢があります。あの手水鉢ですね、また、長泉寺墓地には粕谷義三の墓があります。粕谷義三(1866~1930)は、大正12年(1923)から昭和2年(1927)まで衆議院議長を勤めた政治家です。義三の政治信条は終始、不偏不党、公平無私を旨とし、憲政史上初めて全会一致で議長に就任しました。能書家としても知られ、恩師島村孝司から贈られた「竹堂」を号して、多くの揮毫をしています。市内には義三の碑文や筆跡が多く残されています。ということでした。

立派な彫り物もある屋根です。歴史を感じさせるお寺でした。

つづく

境内を見回すと

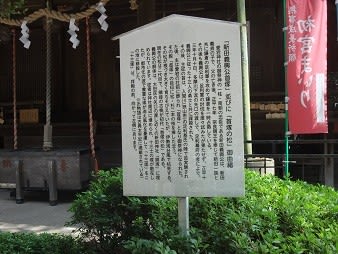

新田義興の首が埋められたとの伝承があり首塚があり、映画『石合戦』(1955年、日活)のロケ地でも使われた。ここにある首級の松とは、1358年(正平13年)、謀略により急襲・殺害され舟中で13人の家来と共に自刃した新田義興の首は、足利基氏の陣屋(入間市駅説)で首実検の後、当社拝殿前に葬られた。その目印に松と杉の枝を挿し、その松が根付き「初代の首塚の松」となったと伝えられている。この松には、幹の途中で桜が咲くようなことがあったが、1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で甚大な被害を受け枯死した。新田義興の胴体は、新田神社に埋葬されている。とあります。新田義興は1358年に多摩川下流の矢口の渡しで13人の部下とともに謀殺され、入間市の足利基氏の陣で首実検されました。義興の首は愛宕神社拝殿の右前に埋葬された(首塚)。当社によると、東京都大田区の新田神社の御塚には義興の胴が葬られているとされます。なお、神社周辺には13人の部下の首を葬った塚が散在していましたが、都市化で拝殿の左前に十三塚として集約されました。

さて、ここをお暇して次へと参ります。またもや神社へと来ました。

ちょっと奥まった場所にある春日神社という神社です。

この春日神社は、入間市春日町にある春日神社(黒須)です。元仁元年(1224)の創建だと伝えられ、当社の別当だった蓮華院は、寂蓮法師(俗称藤原氏)が建仁元年(1201)の開山であることから、鎌倉時代初期の創建であろうといいます。黒須村と称されていた当地の鎮守社として祀られ、明治5年村社に列格、同年氷川神社が祀られていた当地に遷座、大正2年に、稲荷神社(字秋津)氷川神社(字久保田)愛宕神社(字沓切場)白山社、八雲神社(字後)を合祀しています。境内には昭和二九年建立の戦没者を祀った護国神社がある。

境内には、このようなスダジイの巨木があります。

熱心にお参りする人もいるようですよ。

それでは、また旅を続けます。

つづく

もう一度境内を回ると、あの寺宝案内板にあった観音堂の近くにやって来ました。

観音堂は、室町時代初期に建立されたと推定され、棟札によれば、もとは飯能市白子の長念寺観音堂であったが延享元年(一七四四)高倉寺の第五世白翁亮清が譲り受けて移築したものだそうです。その後昭和二十六年に修復が行われ、観音堂の平面形態は方三間で、周囲に縁を持ち、正面の産間と側面の手前市間を桟唐戸とし、内法貫上には弓形の欄間を設け、側面の中央一間に花頭窓を配しています。柱は粽柱で、軒は一軒扇垂木としていて、屋根は長刀反をもつ入母屋造で建立当時は茅葺であったが、現在は茅葺様銅板葺に改められていて関東地方における禅宗様式の代表的な建造物の一つです。また、堂内の本尊背後におかれている鉄製灯篭は室町期に流行した形式を伝えているそうです。

ところで、この高倉寺というお寺は曹洞宗の寺院で光昌山高倉寺と称し、建立されたのは天正年間(一、五七〇年代)のはじめと推定されるそうです。開山は飯能市の能仁寺第三世材室天良禅師で、ここには国指定重要文化財(昭和二十四年指定)の観音堂があります。この御堂は、もと飯能市白子の長念寺に建てられてあったものを、延享元年(一、七四四年)高倉寺の第五世白翁亮清がもらいうけ、修理を加え移築したもので、創建は、室町時代初期と推定される。この建築には、方三間、一重、入母屋造、屋根は茅葺形銅板葺、粽を有する円柱、両肩の張る花頭窓、桟唐戸、組物など随所に禅宗様式がとり入れられており、本県を代表する優れた古建築の一つである。また、観音堂内には、中村芝翫(のちの四代目中村歌右衛門)の「九変化」の扁額が保存されている。これは、鳥居派五代目清満の作と伝えられており、江戸の小高亀吉が江戸時代に奉納したもので、演劇史上、貴重な資料となっている。とのことでした。

今度は、近くに神社がありました。入って見ましょう。

これは、芭蕉の句碑ですね。

これは、新田義興公の十三塚というものだそうです。

矢口の渡しで戦死した新田義興主従の首実検が正平13年(1358)当地で行なれてより、災いが相次ぎ、正平16年新田大明神を当社に合祀しています。

これは、末社として祀られている蚕影神社という社だそうです。

治水碑です。入間川の近くで、過去には度々氾濫することもあったのでしょうね。

ところで、この愛宕神社(豊岡)は、入間市豊岡にある愛宕神社(豊岡)です。創建年代等は不詳ながら、武蔵野の開発と共に天照大神を祭祀したといいます。江戸期には幕府より社領8石の御朱印状を慶安2年(1649)に拝領、明治5年愛宕神社と改称し村社に列格、明治40年東愛宕神社を合祀(後に復祀)したといいます。愛宕神社(豊岡)所蔵の文化財:志茂町屋台(市指定有形民俗文化財)また、入間市景観五十選指定として、埼玉県ふるさとの森指定 首級の松(新田義興公首塚)十三塚(新田義興公従者十三騎の塚)勝海舟揮毫の扁額(愛宕山)芭蕉の句碑などがあります。

つづく