科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

ぷるるん♪冷たい!お酒?プチハイゼリーってなに?

骨の化石に2本の線

人類最古の石器を、使用した「跡」が発見されたそうだ。その「跡」は、エチオピアで発掘された動物の骨で確認された。ウシほどの大きさの大型動物の骨の化石には、石器でひっかいたような2本の線が残っていたそうだ。

エチオピア・アファール(Afar)地方の約340万年前の地層から、先のとがった石器で肉をこそぎとったような跡が残る大型ほ乳類の骨の化石を発見したとする論文が、12日の英科学誌ネイチャー(Nature)に発表された。人類の祖先は、定説より約100万年も前から、石器を使用していたことになる。

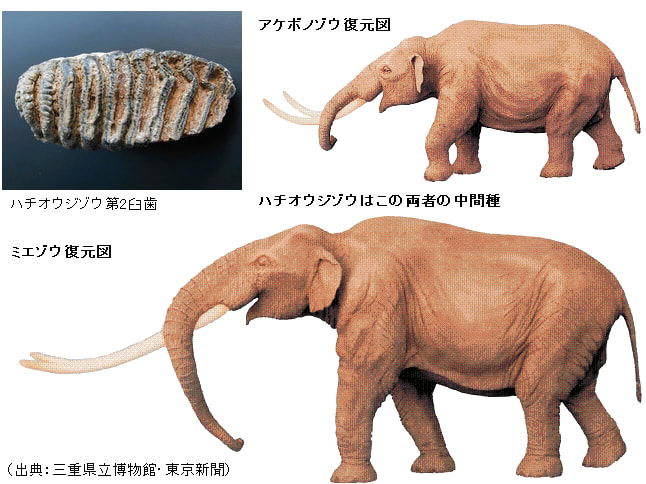

アウストラロピテクス・アファレンシス

米カリフォルニア科学アカデミー(California Academy of Sciences)などの国際調査隊は、それぞれウシとヤギほどの大きさの動物の骨の断片2個を発掘した。石器自体は見つかっていないが、骨に付いた跡から、石器で肉をこそぎ取ったり、たたき割って骨髄を吸っていたりしたとみられる。

石器が見つかったアワシュ渓谷(Awash Valley)の発掘現場では、2000年、同じ調査隊が約330万年前の人類の祖先アウストラロピテクス・アファレンシス(ルーシーで有名)のほぼ完全な骨格化石を発掘している。女児のものと断定され、「セラム(Selam)」と名付けられた。

調査隊リーダーのZeresenay Alemseged氏は、「今回の発見と照らし合わせると、セラムは石片を持ち歩いていて、家族が動物を解体するのを手伝っていた可能性は高い」と話している。(2010年8月11日 AFP提供)

これまでの世界最古の石器

それでは、これまでの世界最古の石器はいつごろのものであろうか?

正解は、約250万年前(250万~260万年前)のものである。石器を使うまでの人類を「猿人」石器を使う人類を「原人」として、定義される。

世界最古の石器は、エチオピアの260万年前のゴナ遺跡から発見されている。260万~150万年前のおもな石器は、オルドバイ型とよばれる、まるい礫(れき)の一部を単純にうちわった石核石器である。

オルドバイ文化

オルドバイ文化は、このあとホモ・ハビリスや初期のホモ・エレクトゥスにもうけつがれ、100万年間ほどつづいた。オルドバイ文化と、このあとにつづくアシュール文化に代表される石核石器主体の時代をあわせて、前期旧石器時代とよんでいる。

今から約260万年前、アフリカにいた猿人が最初の石器をつくった。この世界最古の石器文化は約180万年前にさかのぼるもので、タンザニアのオルドバイ渓谷ではじめてみつかったことから、オルドバイ文化とよばれる。

この文化はホモ・ハビリスによる石器文化をふくめ、100万年以上つづいた。古い段階の石器は、手のひら大の丸石や角礫(かくれき)を別の石にぶつけ、一端を打ち欠いて刃をつけた。これは礫器(礫石器)といわれ、片刃のものをチョッパー、両刃のものをチョッピング・トゥールとよんでいる。

大型の礫器は骨をくだいて中の髄を食べたり、肉や植物を切るのにつかわれたと考えられている。しだいに用途別に種類も分化し、剥片(はくへん)をもちいて、獣の皮をはいだり、木をけずったりする石器もあらわれた。

世界の石器時代

石器時代の年代は地域によって異なる。東アフリカで250万年以上前の石器がみつかっているが、ヨーロッパでは約150万年前にはじまったとされている。

中国では近年、約80万年前とされるハンド・アックスをふくむ大量の石器が南部のコワンシーチワン族自治区(広西チワン族自治区)から出土し、石器の年代見直しがされている。

さらに最近では中国とアメリカの共同チームがホーペイ省(河北省)の泥河湾盆地で136万年前の石器群をみつけ、東アジア最古の石器の発見と話題になった。

人類の歴史は何年間?

これまで知られている人類の歴史は約250万年である。これは「道具を使う」人類が出現したとされている時代の定義である。地質時代では新生代「第4紀」を人類の出現から現在までの時代としている。

ところで、人類の歴史の定義を「二本足歩行」とするとどうなるだろうか?

全身に近い人類骨格が発見されているものには、「ルーシー」の愛称を持つ約320万年前のアウストラロピテクスの化石が最古である。チャドで見つかったサヘラントロプス・チャデンシス(約700万年前)、ケニアで見つかったオロリン・ツゲネンシス(約600万年前)などもあるが、化石が部分的で姿や生活についてはよくわかっていない。

昨年、東京大総合研究博物館の諏訪元(げん)教授らの研究グループが、約440万年前の人類、アルディピテクス・ラミダス(ラミダス猿人)の化石から全身像を復元することに成功し、生活の様子が明確になっている。この人類は二足歩行をしていたらしい。

参考HP アイラブサイエンス「最古の人類・ラミダス猿人」

|

石器時代文明の驚異―人類史の謎を解く リチャード ラジリー 河出書房新社 このアイテムの詳細を見る |

|

人類のあけぼの〈上〉 (図説 人類の歴史) 朝倉書店 このアイテムの詳細を見る |