香港から初めてのブログアップです。

香港でのお茶との出会いは、

雲呑麺の美味しいお店で出された衝撃的に美味しくないお茶に始まり(笑)、

朝の飲茶で相席になった香港人のおじさんが、

マイティーを持ち込んでマイ飄逸杯で美味しそうに飲んでいる日常風景。

どこの中華に行っても必ず何茶にする?と聞かれ、

まごまごしていると勝手にジャスミン茶を持ってこられてしまうことを学習(笑)。

美味しい美味しくないは別にして、

改めて”お茶”が密接に食文化と関わりのある土地に来たなーと実感。

ゆっくりこの地でのお茶文化を探っていきたいと思います。

先週は香港から1時間半ほどの深圳にて、

大規模なお茶の博覧会が開催されました。

シンガポールからは留香茶藝の李自強老師が招かれ、

茶藝師コンテストの審査官や国際茶器討論でのお話、茶席の講座など連日ご活躍でした。

初日の国際茶席表演では李老師のお話と共に、

私が工夫茶のお点前を披露させていただきました。

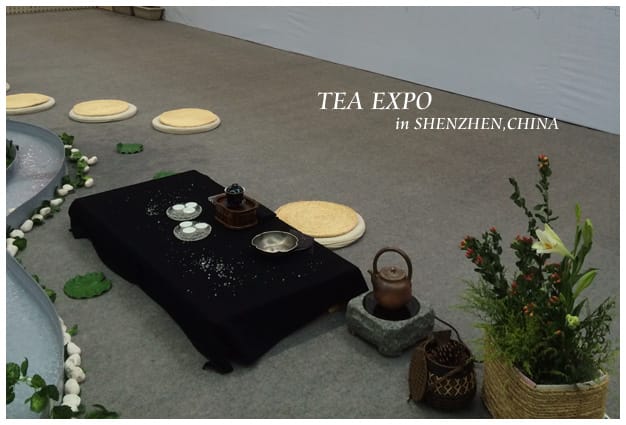

この茶席の会場の設えは、

宋の時代の文人のお茶の遊戯をイメージし、

私の淹れたお茶の茶杯を流れる水に浮かべて、

自分の前に流れ着いたお茶をいただくという風流な設えとなっていました。

大陸の各地からいらした皆さんが、お茶を楽しまれながら

熱心に耳を傾けていらしたのが印象的でした。

この博覧会は本当に規模が大きくて、

茶葉のお店と茶器のお店が500店ほど出店されていて、

全てをじっくりと見るのは大変。

お茶は普洱茶、黒茶が半分を占めていて、相変わらず人気の高さが伺えました。

団茶販売だけではなく、千両茶の解体、餅茶の丸い形にする実演など

あちらこちらで盛りだくさんの演出がありました。

美味しそうな烏龍茶を探したのですが目につくのはやはり大紅袍、金駿眉。

帰りの電車で、立派な箱に入った金駿眉をいくつも抱えている方をよく見かけました。

有名ではなくていいので、安全で安心に飲める美味しいお茶を飲みたいものです。

流行りの青い鉄観音もありましたが値段の割には美味しくなく。

どのお茶も値段が高く、お茶の値上がりをひしひしと感じました。

李老師の知り合いの単欉専門のお茶屋さんでお茶を淹れていただきました。

老木で作られた古樹単欉は渋みが少なく飲みやすい味わい、

陳年単欉はブランデーのようにまろやかな深みが加わった味わい深いお茶に、

小葉種で作られたという単欉は文山包種のように緑茶に近い軽やかな味に仕上がったお茶。

どれもそれぞれ特徴がて出ていて美味しく頂きました。

何より感じたのが、当然なのですが単欉の淹れ方が上手。

そのお茶の特徴を良く理解した淹れ方をされていました。

今回の茶芸師コンテストの審査官でもあった4名の老師、

香港の葉榮枝老師、台湾の呂禮臻老師、シンガポールの李自強老師、マレーシアの慧蕭娟老師。

この4人は仲良しで、4人が監制という珍しい普洱茶をこの度販売。

4つの国に保存し、各土地での味の変化の違いを楽しむそうです。

4名の有名な老師の監制とあってか、

この度販売の400枚ほどのこのお茶は完売。

李老師のこの度販売したオリジナルの茶器も完売と、

中国の方の購買力の高さに圧倒されました。

ついつい長くなってしまいました。

内容の濃い4日間で書くこと尽きませんー(笑)。

↓ご訪問ありがとうございます!

ブログ村 中国茶・台湾茶

香港でのお茶との出会いは、

雲呑麺の美味しいお店で出された衝撃的に美味しくないお茶に始まり(笑)、

朝の飲茶で相席になった香港人のおじさんが、

マイティーを持ち込んでマイ飄逸杯で美味しそうに飲んでいる日常風景。

どこの中華に行っても必ず何茶にする?と聞かれ、

まごまごしていると勝手にジャスミン茶を持ってこられてしまうことを学習(笑)。

美味しい美味しくないは別にして、

改めて”お茶”が密接に食文化と関わりのある土地に来たなーと実感。

ゆっくりこの地でのお茶文化を探っていきたいと思います。

先週は香港から1時間半ほどの深圳にて、

大規模なお茶の博覧会が開催されました。

シンガポールからは留香茶藝の李自強老師が招かれ、

茶藝師コンテストの審査官や国際茶器討論でのお話、茶席の講座など連日ご活躍でした。

初日の国際茶席表演では李老師のお話と共に、

私が工夫茶のお点前を披露させていただきました。

この茶席の会場の設えは、

宋の時代の文人のお茶の遊戯をイメージし、

私の淹れたお茶の茶杯を流れる水に浮かべて、

自分の前に流れ着いたお茶をいただくという風流な設えとなっていました。

大陸の各地からいらした皆さんが、お茶を楽しまれながら

熱心に耳を傾けていらしたのが印象的でした。

この博覧会は本当に規模が大きくて、

茶葉のお店と茶器のお店が500店ほど出店されていて、

全てをじっくりと見るのは大変。

お茶は普洱茶、黒茶が半分を占めていて、相変わらず人気の高さが伺えました。

団茶販売だけではなく、千両茶の解体、餅茶の丸い形にする実演など

あちらこちらで盛りだくさんの演出がありました。

美味しそうな烏龍茶を探したのですが目につくのはやはり大紅袍、金駿眉。

帰りの電車で、立派な箱に入った金駿眉をいくつも抱えている方をよく見かけました。

有名ではなくていいので、安全で安心に飲める美味しいお茶を飲みたいものです。

流行りの青い鉄観音もありましたが値段の割には美味しくなく。

どのお茶も値段が高く、お茶の値上がりをひしひしと感じました。

李老師の知り合いの単欉専門のお茶屋さんでお茶を淹れていただきました。

老木で作られた古樹単欉は渋みが少なく飲みやすい味わい、

陳年単欉はブランデーのようにまろやかな深みが加わった味わい深いお茶に、

小葉種で作られたという単欉は文山包種のように緑茶に近い軽やかな味に仕上がったお茶。

どれもそれぞれ特徴がて出ていて美味しく頂きました。

何より感じたのが、当然なのですが単欉の淹れ方が上手。

そのお茶の特徴を良く理解した淹れ方をされていました。

今回の茶芸師コンテストの審査官でもあった4名の老師、

香港の葉榮枝老師、台湾の呂禮臻老師、シンガポールの李自強老師、マレーシアの慧蕭娟老師。

この4人は仲良しで、4人が監制という珍しい普洱茶をこの度販売。

4つの国に保存し、各土地での味の変化の違いを楽しむそうです。

4名の有名な老師の監制とあってか、

この度販売の400枚ほどのこのお茶は完売。

李老師のこの度販売したオリジナルの茶器も完売と、

中国の方の購買力の高さに圧倒されました。

ついつい長くなってしまいました。

内容の濃い4日間で書くこと尽きませんー(笑)。

↓ご訪問ありがとうございます!

ブログ村 中国茶・台湾茶