デジタルカメラを買ったのは、1999年エプソンの初めて納得いく価格とデザインのコンパクトデジカメだった。電池がすぐ無くなった。当時アルカリ乾電池を使っていた。CP-800、200万画素だったと思う。次にキヤノンのIXYデジタル200。IXYは電池が驚くほどの長寿命。200万画素だが、パソコンで見る分には十分満足いく画質。現在も釣りのお供やブログの写真で活躍中。次は25mmの広角ズーム搭載機にしたい。コマーシャルではずいぶんと進化しているらしい。楽しみだ。

一眼レフ、昔はミノルタ、ニコン、直近ではキヤノンEOS1NとEOS5を使っていた。この後、フィルムからデジタルに切り替える。なんといっても自分ですべてできるのは魅力だった。フィルム時代は面倒で高くついた。出たばかりのEOS10D。価格がずいぶん安くなったと感じた。ちょっと前まで数十万円だった。600万画素。レンズのせいか? 腕かもしれないがピンが少し甘いように感じた。色もどんよりしていて、後から出たEOSKisに負けている感じ。

テレビにも言えることだが、店頭デモの色は、鮮やかさを強調し過ぎている、と思う。見ていて疲れる。昨年40Dを買った。画素は増えたが、あまり進化したとは思えない。まともなレンズを買わねば、結論は出せない。これがけっこう高く中途半端。レンズを何本も持って出る気力はない。17-40mmを買った、腕はともかく絵がもう少しましになってくれればと思う。今度はプリンター(PM-G4500)が不満。紙をクリスピアにしてみる。プロファイルの研究が必要。何とか刷れるようになったが、画面とのマッチングはまだまだだ。というわけで次々メーカーの罠にはまる。

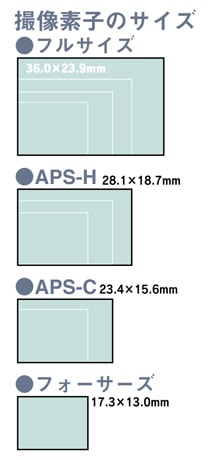

どういう位置づけになるのかキヤノンからフルサイズでないEOS 7Dが発売された。カメラもパソコンも携帯も、一度とりついたら一生はなせない道具。長く使える物を少なく買いたいと思う。とうとうIXY200の電池が寿命らしい、2個とも数枚で電池切れのサインが出るようになった。2001年の発売だから当然とも言える。オークションで検索をかけると互換バッテリーがずらりと出てくる。純正を売っている店を探す方が困難なのだ。2個、送料込み880円と破格に安い。どうだかわからないが試してみる。届いたので早速チェック。十分使えるようだ、当然だが充電も出来る。買い換えようかと思っていたIXY200。当分このまま使い続けることにする。

卓上マルノコLS0831(216mm)。正確に角度切りが出来る道具。大工さんが巾木の留め切り(45度)で使っているのを見て、がぜん欲しくなった。61×122mmの角材を一瞬で切る。目測だが0.3mmを切り落とすことが出来る、と思う。さまざまな角度切りにも対応する。歯を替えればアルミも可。角材を切る機会は多い。正確に墨線で切断、なくてはならない道具だ。簡単だがこれも治具。同じサイズで板を切り出したり角度切りするためのストッパー。測っていては同じサイズにならない。

当時はスライドマルノコは店頭に無かったように思う。スライドマルノコの存在を知ったのは最近だ。スライドだと倍くらいの幅の材まで対応できる。幅広の床材は、これなくしては切れない。今なら文句なくスライドマルノコを選択する。最近はサイクロン集塵を備える機種(マキタ)も出た。ホームセンターで安いスライドマルノコを売っているが、スライドがスムーズでない。

おなじみ手で持つ電動のマルノコ。大工さんは華麗に操る。自分の指を治具にして端を切り落としたりする。フリーハンドで正確に直線を切る、しかも速い。マキタの160mm5617CBA・5638CBAとマキタ防じんマルノコ5035KB、充電池式の松下電工POWER CUTTER EZT502(コードレスも買ってはみたもののあまり出番は無い)。

それぞれに定番マルノコ用治具を大小作った。手で押さえる部分も忘れず確保。適当な幅のベニヤ(シナベニヤがきれい)などにフェンス(L形アルミチャンネル)を両面テープとビスで取り付けた後、右側を1回切断すれば正確なノコ歯の通る位置を持ったフェンスが出来上がる。Lチャンネルは片方が低い物を使う(両方同じだとモーター部がフェンスに当たるので歯を多く出せない)。治具の右端を墨線に合わせれば正確に切断できる仕掛け。これなくして直線は不可能。

下に捨てベニヤ(コンパネ12mm)を敷く。ノコ歯の出は2mm程度捨てベニヤに食い込ませる。これでバリを抑えることも出来る。従ってフェンス治具ベニヤの厚み(9mmを使用)+材の厚み+2mmがノコ歯の出ということになる。Lチャンネルはたわむようではうまくないので、厚手のもの(厚さ2mm以上)を使用する。

ベニヤの長辺(長手1800mm)など長尺物は特大フェンスクランプを使う。オフコーポレーションで購入。この場合はノコ歯までのクリアランスを知るために5.5mmベニヤを同様の方法(フェンスにベニヤの端材を当てて、1回切ればOK)で切り出しておく。ノコについているプラスチック片=写真=はペットボトルを切ったもの。切りくずが前方に飛び散るのを多少押さえる。かなり切りかすが飛び散るので集塵機は必須。純正で前方にカバーが無いのが不思議だ。マルノコ集じんプラグはオプション。安いものなので最初から付いていればと思う。集じんマルノコの方はさすがに80%くらい集じんできていると思う。

材を縦引き(挽き割り)しなくてはならない場合が生ずる。そこでバンドソーの登場だ。挽き割って板にする。国産は高価、外国製で一番安い素人木工定番のREXON を購入。なんとか使える。曲線を引く刃もあるが使ったことはない。90mm角を挽き割って半分にしてみた。

替え刃はひだおさんのHP新着情報(http://www8.ocn.ne.jp/~tool5/)で買える。このバンドソーのリポートはいろんなページにある。工夫やノウハウ満載だ。

曲線の威力はこちら。http://www.youtube.com/watch?v=k5OvNALYDik

特集はデジタル一眼レフQ&A。コンパクトデジカメ○×図鑑。

●東芝から2TB搭載のテレビ(CELLレグザ55X1)が出た。セパレートタイプ。実に8チャンネルを26時間録画する。さらにすごいのは8チャンネル同時表示、すべての番組を同時に見られる。チャンネルをガチャガチャ変える手間が省ける。映像、音声ともに最高峰という。全てのチャンネルを受信しているので、チャンネル切替えは速い。多くの薄型テレビ、枠が黒く漆調なのがどうも馴染めないし、円形スタンドがかっこ悪い。このレグザは一新、金属的な色合いでスピーカーもかっこいいしスタンドもグー。残念なのは液晶TVだということと実売価格100万円。 ●エネループがバージョンアップ

●エネループがバージョンアップ

4年ぶりのモデルチェンジで繰り返し充電が1000回から1500回になったという。従って1回当たりの使用コストは4.5円から2.5円に。頑張ってますね。

●東芝から2TB搭載のDVDレコーダーRD-X9。最安76500円。何でDVDレコーダーかというとBDは容量的には十分ではなく、メディアも高い。やはりHDDへの保存が必要。HDDは最も安いメディアだ。BDソフトはBDプレーヤーで観ればいい。RD-X9はUSB接続の外付けHDD録画に対応、ダビング10を保持したままムーブすることも可能という。

●リボ払いというのがある。毎月は少額返済だが年利15%とお高い。また、カードの設定が初めからリボ払いになっているものもあるという。なかにはミニマムペイメントという名のリボ払いもあるらしい。しっかり確認しよう。

●マイクロソフトから無料セキュリティーソフトが出ているらしい。ウィンドウズの皆さま、無いよりまし。ダウンロードしましょう。

●気になった記事では自腹でチェック。編集部員Sさんが満足度98%という、その品物はというとおなじみSONYのゲーム機PS3(BDリモートコントローラーも同時購入)だ。この人はゲームはやらないという。なんとDVD再生のアップスケール能力のためだけにPS3を買ったのだ。PS3でDVDソフトを観ているのだ。こんな人居るかいな。しかもBDレコーダー2台とDVDレコーダーをすでに3台所有。所有するBD機よりPS3ははるかにきれいという。並々ならぬ惚れ込みようである。BDソフトももちろんきれいと忘れていない。紙数が足らなかったのか編集後記でも、画質、音質ともに向上、最低映画もPS3で感動させられたと報告している。PS3おそるべし。amazonで28370円。

木工定番のノコギリだが手ノコ、ジグソー、電動マルノコ、卓上(スライド)マルノコ、糸ノコ、バンドソーと種類が多い。一度には載せられないので順次紹介する。

まず手鋸(ノコ)。いろんな鋸があり、それぞれ用途は限られる。昔は鋸の刃を研いだのだろうが素人は使い捨て。切れなくなったら換える。ほとんどホームセンターで売られてる安価なZソーで間に合うと思う。2番目の胴付きはオフコーポレーションで買った。縦引きはしんどいので全て横引きのみ。定番の両刃は持っていない。

もっとも鋸を使うには技術が必要なので、どんなに神経を使っても真っ直ぐ切ることは出来ない、とあきらめている。治具もあるが持ってない。直線が必要な場合は機械だ。番外で4番目の塩ビパイプを切る鋸、鉄筋を切る鋸(写真には無い)などがある。一番下のノコは木栓を切ったり、やったことはないが治具を使ってダブテールを切る。

弟に頼まれてTVラックを作った。先日父が米寿となり、兄弟でTVをプレゼントした。これまでのTVラックはブラウン管の重さに耐えかね、天板がずいぶんたわんでしまっていた。今度のTVはスタンドが高いのでラック高を下げ、和室用のデザインとした。引き出しの取っ手が少々無骨だが我慢してもらおう。和室なのでキャスターは無し。

30mm厚の集成材で作成。42Vの幅は約109cm。幅いっぱいのラックにしてもTVが軽いので強度的には問題ないと思う。タモを使いたかったが、余り物で済ませた。目新しい作業はないので途中の写真はない。

集成材を寸法に切り出し、ビスケットで接合。抽斗のレールをボンドとタッカーで張り付ける。抽斗は節のない松材を使った。前板は栂の角材を半分に切り出す。底板はベニヤ。取っ手はブラックウオールナットの端材を適当にカット。30mmのフォスナービットで穴を開けた後、卓上マルノコで整形する。抽斗の余裕をいくらにするかはいつも悩む。両方で2mm、がたつきは出なかった。

図面をPDFにしておいた。