前置きが長く容赦願いたい。北タイの山岳少数民族については、それなりの思い入れというか興味がある。最近その山岳民族の履物と農耕儀礼や調理法はどうであろうかと、調べ始めたり種々想像したりしていた。・・・と云うのも、日本古代のそれらと何らかの繋がりがあろうと考えるからである。

過日、6月7日付け”の~んびりタイランド2”氏のブログを覗くと、カオラム(カオラーム)のタイトルで掲載されていた。あまりにもタイミングがよい。

カオラームは、最近ではココナッツミルクで炊いたりしたデザートであるが、本来は一種の携行食である。手頃の太さの青竹を用意し、30cm程度の長さに切る。片方の節を残しておき、この中に糯米を注ぎ入れ、適当に栓をしてから、炭火や焚火にて焼き上げる。

北タイでは、チェンマイからチェンライに北上する国道沿いで見かけるし、ワロロッ(ト)の市場でも販売している。しかし、実際に作っている現場は知らなかったが、”の~んびりタイランド2”には、その一部始終が紹介されている。

この竹筒を利用した調理方法は、金属器普及の前に出現したものであろうが、いつまで遡るのであろうか?北タイにも古代の遺跡から土器が出土する。この土器を用いた調理法とカオラームは、どちらが先か?・・・なーんて、ことを空想している。

更には糯(モチ)米が早いのか、粳(ウルチ)米が早いのか?・・・と空想は広がる。カオラームは糯米である。

ラオスや北タイでは、洗米した糯米をハイヌンカオという筒形の甑(こしき:木製)に入れ、モンヌンという金属製の蒸し器の上にのせ火にかける。チェンマイの民族博物館で見たような気がするが、手元の写真にそれは写っていない。

ところがハノイの国立民族学博物館の黒タイ族の移設住居には、筒形の甑と蒸し器が展示されている。下の写真がそうである。

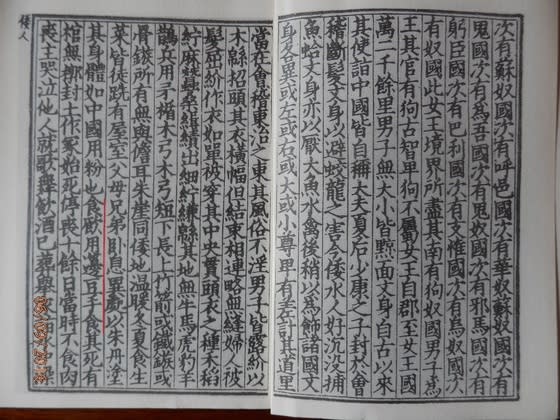

卑弥呼の時代、弥生時代はどうであったろうか。いわゆる魏志倭人伝には、「食飲用へん(邊に竹冠)豆手食」とある。つまり、高坏に盛った蒸した米を手でつまんで食べたとなる。

弥生時代には稲の栽培が始まった。鳥取市青谷上寺地遺跡からは木製スプーンが出土し、同じ弥生時代に煮炊きに使われた甕型土器に残る炭化物から、穀物は水を加えて炊いていたであろう。木製スプーンが合わせて出土したとなると、米や雑穀を炊いて雑炊のよにして、スプーンで食べていたとも考えられる。

また日本各地の弥生時代の遺跡から甑が出土しており、魏志倭人伝記載の蒸す調理法が存在していたことを裏付けている。弥生時代の日本でも、糯米が先か粳米が先かの課題が残っている(あるいは既に解決済みの課題であろうか?さすれば、知らないのは当該ブロガーということになる)。

東南アジアの山岳少数民族と弥生時代の倭人の食と調理法には繋がりがありそうである。どーでも良いが、竹筒を使った調理法は最も古様を示しているのではなかろうか?東南アジアの古代遺跡から竹筒は出土していないのか?・・・ご存知の方は教示願いたい。

ついでにどうでもよい話題を一つ。上から3番目の写真の、金属製蒸し器のモンヌン、これは二重口縁壺つまりハニージャーの形状にほかならない。