介護施設で認知予防で作った回想法の資料、 すべて自分の撮った写真を使い編集

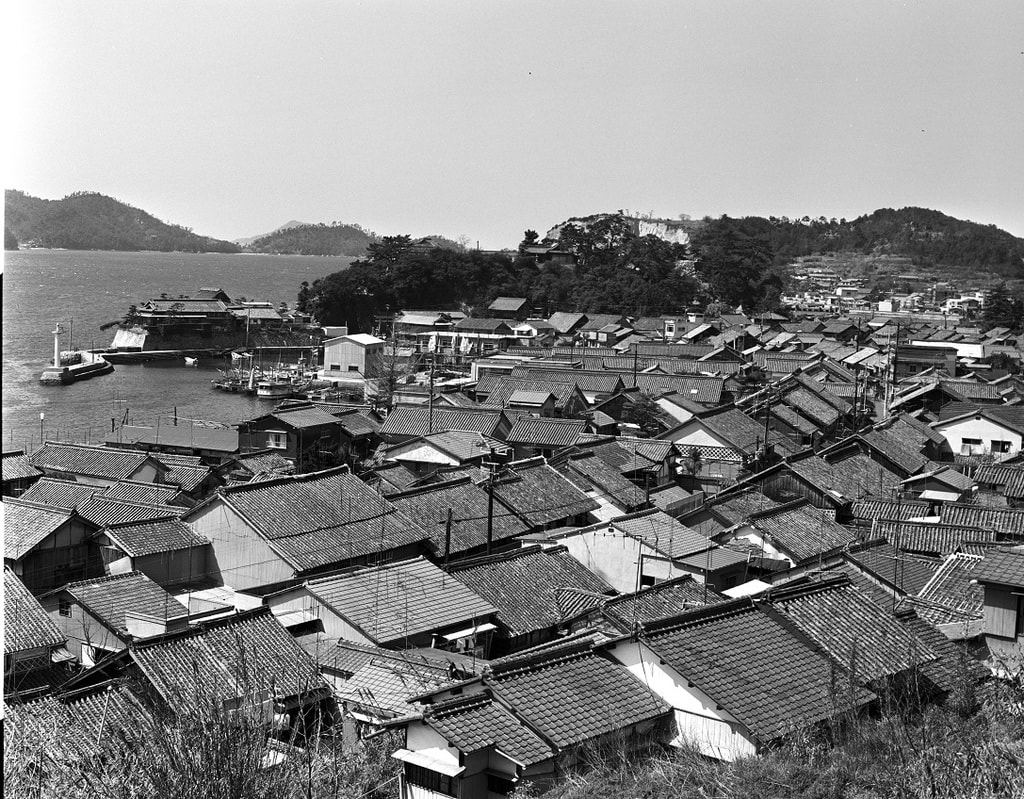

下津井は瀬戸内海航路の港として発展する。風待ち、汐待の港として発展する。

物資の輸送も陸路では牛馬や人が担いで運ぶ量はしれている。船による輸送がないと大消費地の物資は運べなかった。

瀬戸内海は対岸が見える水路のような地形で、波がなく流れは速いが、それに乗れば一気に進む事が出来る。

海を利用した海運は、縄文時代からあったようだ。糸魚川のヒスイが勾玉になり全国から出土しているのは舟による交通があったと考えられる。律令制の奈良時代には全国各地の地形も分かっていたと思う。風土記が編纂されたように各地の産物や風土も記録されている。江戸時代になり人口も増えて経済発展もする。千石船(積載150トン)で北前船の運行もあり下津井の港も賑わう。江戸、明治の集落や民家も昭和の時代には残っていた。今は漁港とし残る。

屋根

日本瓦の民家は少なくなった

現在は瀬戸大橋が眼前に見える。

港のの風景 雁木(石の階段)

港の風景 蛸壺

港の風景 延縄

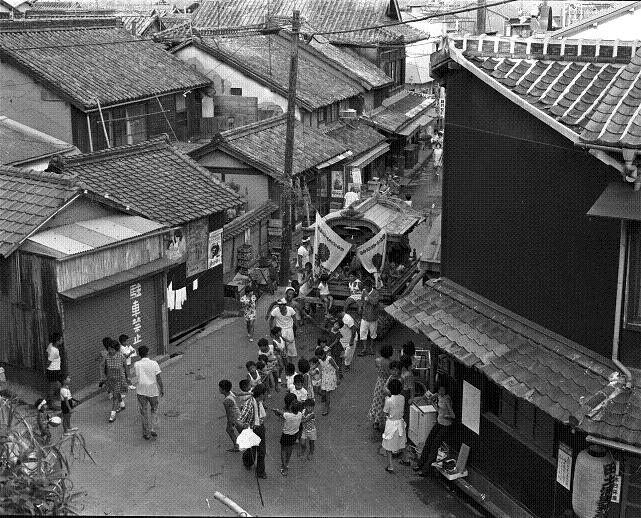

路地 漆喰、ナマコ壁 板壁

子守は老人の役目だった 三世代同居の時代

路地 冬は着物

荒物屋 今ならホームセンター

ワカメ干し 3月から5月初めまで

ワカメを船から降ろす

井戸 明治時代に掘ったのか

夏まつり

男の大声にかくれていた少女 水を眺める。こんな風景も自分の人生の一ページ