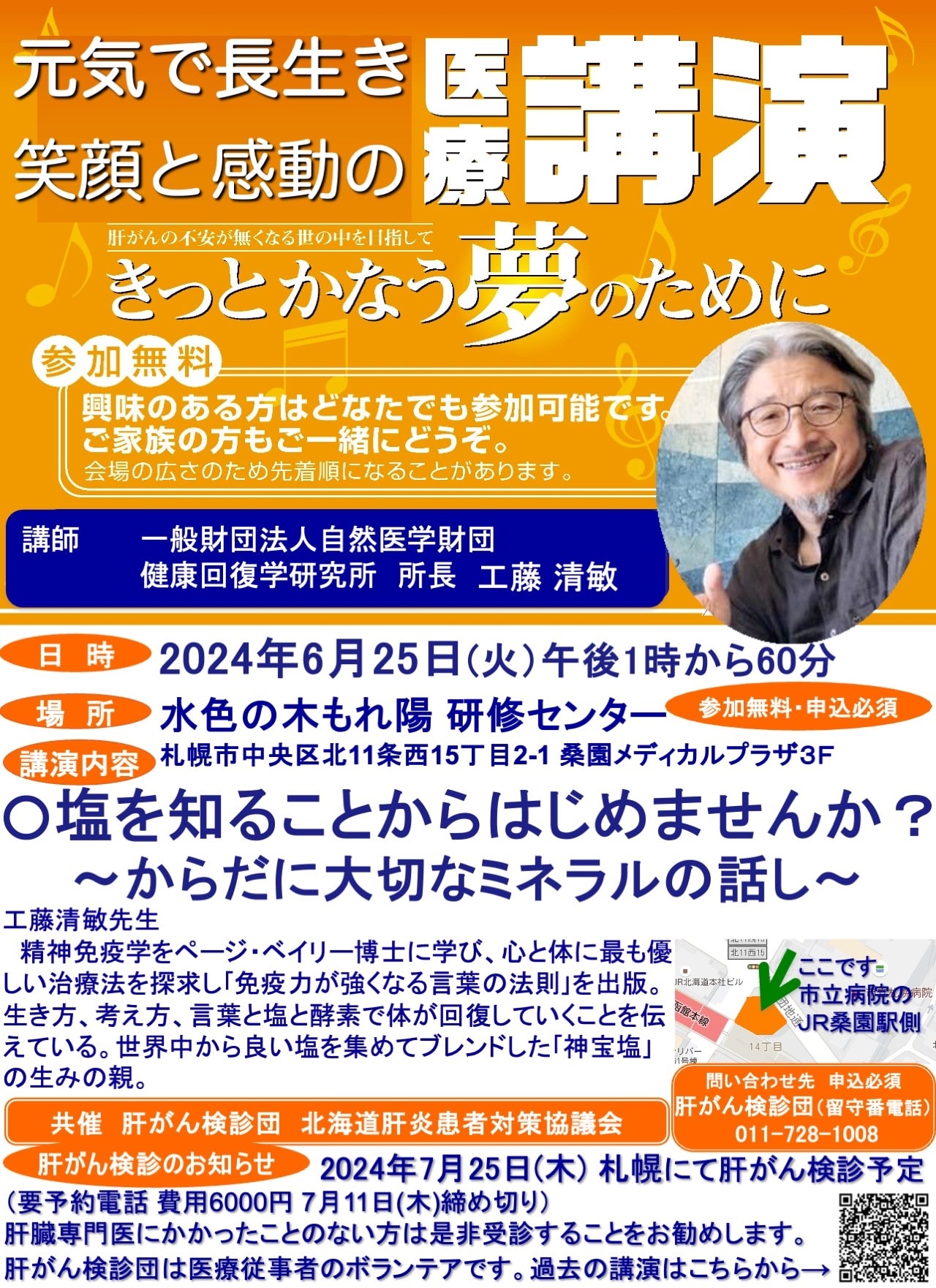

元気で長生き医療講演 in 桑園 水色の木もれ陽研修センター 申込み必須

〜からだに大切なミネラルの話し〜

精神免疫学をページ・ベイリー博士に学び、心と体に最も優しい治療法を探求し「免疫力が強くなる言葉の法則」を出版。生き方、考え方、言葉と塩と酵素で体が回復していくことを伝えている。世界中から良い塩を集めてブレンドした「神宝塩」の生みの親。

問い合わせ先 肝がん検診団(留守番電話) 011-728-1008

共催 肝臓友の会「はるにれ会」 肝がん検診団

後援 北海道肝炎患者対策協議会

参加無料 申込み必要 肝がん検診団 011-728-1008

スライドは脂肪肝の新しい略語の分類変化です。2023年6月からこの名称への変更が進んできています。

低容量アスピリンが、心筋梗塞や脳梗塞の予防に効果があるかもって話しはよく検討されているのですが、脂肪肝についての検討がされていました。炎症性疾患の背景を予防することにつながるという共通点が効果を実現させているのかも知れません。食事療法だけではなかなか改善しない方へ使える方法になっていくのかも知れませんねえ。

それにしても半年で30%の脂肪率の変化がマイナス8.8%って約40%も減少するというデータはびっくりでした。

以下ケアネットさんからのコピペですーーーーーーーーーーーーーー

低用量アスピリンは肝脂肪を減らすか?~MASLD対象RCT/JAMA

提供元:ケアネット公開日:2024/04/02

脂肪性肝疾患の1つであるMASLD(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease)は、進行すると肝硬変や肝細胞がん、その他の合併症のリスクが高まるとされている。しかし、本邦においてMASLDに対する治療薬として承認されている薬剤はなく、治療法の開発が望まれている。アスピリンは前臨床研究や観察研究において、MASLDから肝線維化や肝細胞がんへの進展を抑制する可能性が示されており、MASLDの治療薬候補の1つと考えられている。そこで、米国・マサチューセッツ総合病院のTracey G. Simon氏らの研究グループは、海外第II相プラセボ対照無作為化比較試験を実施し、肝硬変を伴わないMASLDに対する低用量アスピリンの治療効果を検討した。その結果、低用量アスピリンは肝脂肪量を減少させることが示された。本研究結果は、JAMA誌2024年3月19日号にPreliminary Communicationとして掲載された。

本研究は、肝硬変のないMASLD患者80例を対象とした。対象患者を低用量アスピリン群(1日1回81mg)とプラセボ群に無作為に1対1の割合で割り付け、6ヵ月投与した。主要評価項目は、投与6ヵ月時点におけるMagnetic Resonance Spectroscopy(MRS)に基づく肝脂肪量の変化であった。主要な副次評価項目は、投与6ヵ月時点におけるMRSに基づく肝脂肪率の変化、MRSに基づく肝脂肪量30%以上減少の達成率、Magnetic Resonance Imaging-Proton Density Fat Fraction(MRI-PDFF)に基づく肝脂肪量の変化および肝脂肪率の変化であった。

主な結果は以下のとおり。

・主要評価項目の投与6ヵ月時点におけるMRSに基づく肝脂肪量の変化は、プラセボ群が3.6%であったのに対し、低用量アスピリン群は-6.6%であり、低用量アスピリン群が有意に減少した(群間差:-10.2%、95%信頼区間[CI]:-27.7~-2.6、p=0.009)。

・投与6ヵ月時点における肝脂肪率の変化は、プラセボ群が30.0%ポイントであったのに対し、低用量アスピリン群は-8.8%ポイントであり、低用量アスピリン群が有意に減少した(群間差:-38.8%ポイント、95%CI:-66.7~-10.8、p=0.007)。

・MRSに基づく肝脂肪量30%以上減少の達成率は、低用量アスピリン群がプラセボ群と比較して有意に高かった(42.5% vs.12.5%、p=0.006)。

・MRI-PDFFに基づく肝脂肪量・肝脂肪率の変化も、低用量アスピリン群がプラセボ群と比較して有意に優れた(それぞれp=0.004、p=0.003)。

(ケアネット 佐藤 亮)原著論文はこちら Simon TG, et al. JAMA. 2024;331:920-929.