早稲田大学、筑波大学、国立天文台および四国学院大学の研究者を中心とした国際研究チームが、132.8億光年彼方の銀河を観測して、銀河が回転している兆候を見つけたんですねー

この回転円盤銀河は、これまでに見つかった中で最遠方のもの。

ただ、その回転速度は秒速50キロほど…

天の川銀河の回転運動に比べて遅く弱々しいので、今回の観測でとらえたのは銀河が回転運動を発達していくその始まりだと考えられています。

銀河の形成過程を理解するための大きな手掛かりになるようです。

回転速度は秒速220キロもあり、この猛烈な速さによる遠心力と重力がつり合って形を保っているんですねー

それでは、このような回転円盤銀河は、宇宙の歴史上いつごろできたのでしょうか?

このことについては長年研究されてきました。

最近の研究では、120億年以上前の宇宙でも、巨大な回転円盤銀河や渦巻銀河が見つかっています。

一方、130億年ほど前の宇宙の銀河では、ある程度の回転運動が見られるものや、逆に回転運動がほとんど見られないものの両方が見つかっています。

そう、銀河の回転運動の起源に迫りつつある状況だったんですねー

銀河の形成過程を理解する上で重要な手掛かりを得るには、最初期の銀河が回転運動をしているのかどうかを調べることにあると考えられています。

もし、回転運動をしていれば、銀河へのガスの流入が整然として継続的にあり、その流れの中で星が生み出されて銀河が形作られたと考えられます。

逆に回転運動が無ければ、小銀河の衝突を繰り返すような激しい出来事を経て銀河が形作られたと考えられます。

今回の研究では、人類の知る最も遠い銀河の一つである132.8憶光年彼方の銀河“MACS1149-JD1”をアルマ望遠鏡で観測。

“MACS1149-JD1”は、以前にもアルマ望遠鏡で観測されていた銀河です。

でも、今回は空間分解能を2.5倍高めた観測を行っているんですねー

その結果、銀河内部の構造や運動を調べることが可能になり、回転運動の兆候をとらえることに成功したそうです。

とてつもなく遠くにある銀河は、どのような姿で、どんな運動をしているのでしょうか。

“MACS1149-JD1”の回転速度は秒速50キロほどあり、後の時代の銀河や天の川銀河の回転運動に比べると弱々しいものでした。

今回の観測では、ちょうど銀河の回転運動が発達していくその始まりをとらえたと考えられています。

測定された“MACS1149-JD1”の直径は約3,000光年。

回転速度の情報と組み合わせると、その質量は太陽の約10億倍と推定されました。

この値は、以前に“MACS1149-JD1”のスペクトルの概形と光度から推定された質量と一致していたんですねー

当時、この質量の大半は、観測時点からさらに2~3億年遡った時期に生まれた恒星たちで担われていると結論付けられています。

つまり、“MACS1149-JD1”はビッグバン後2.5億年頃に形成された銀河であり、観測時点(5億年頃)には、その回転円盤を形作り始めた段階にあるといえます。

今回の研究により、観測可能な最古の宇宙での銀河形成に関して、天の川銀河のような円盤銀河の誕生の瞬間に迫る成果が得られました。

さらに、昨年12月に打ち上げが成功したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を使えば、今回とは別の波長帯のさらに高空間分解能な観測が可能になります。

“MACS1149-JD1”もジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の初年度のターゲットになっていて、年齢3億年の若い恒星でできた回転円盤や、誕生直後の若い恒星の分布などが明らかになると考えられます。

これからも銀河形成の全貌解明は進んでいきそうですね。

こちらの記事もどうぞ

この回転円盤銀河は、これまでに見つかった中で最遠方のもの。

ただ、その回転速度は秒速50キロほど…

天の川銀河の回転運動に比べて遅く弱々しいので、今回の観測でとらえたのは銀河が回転運動を発達していくその始まりだと考えられています。

銀河の形成過程を理解するための大きな手掛かりになるようです。

|

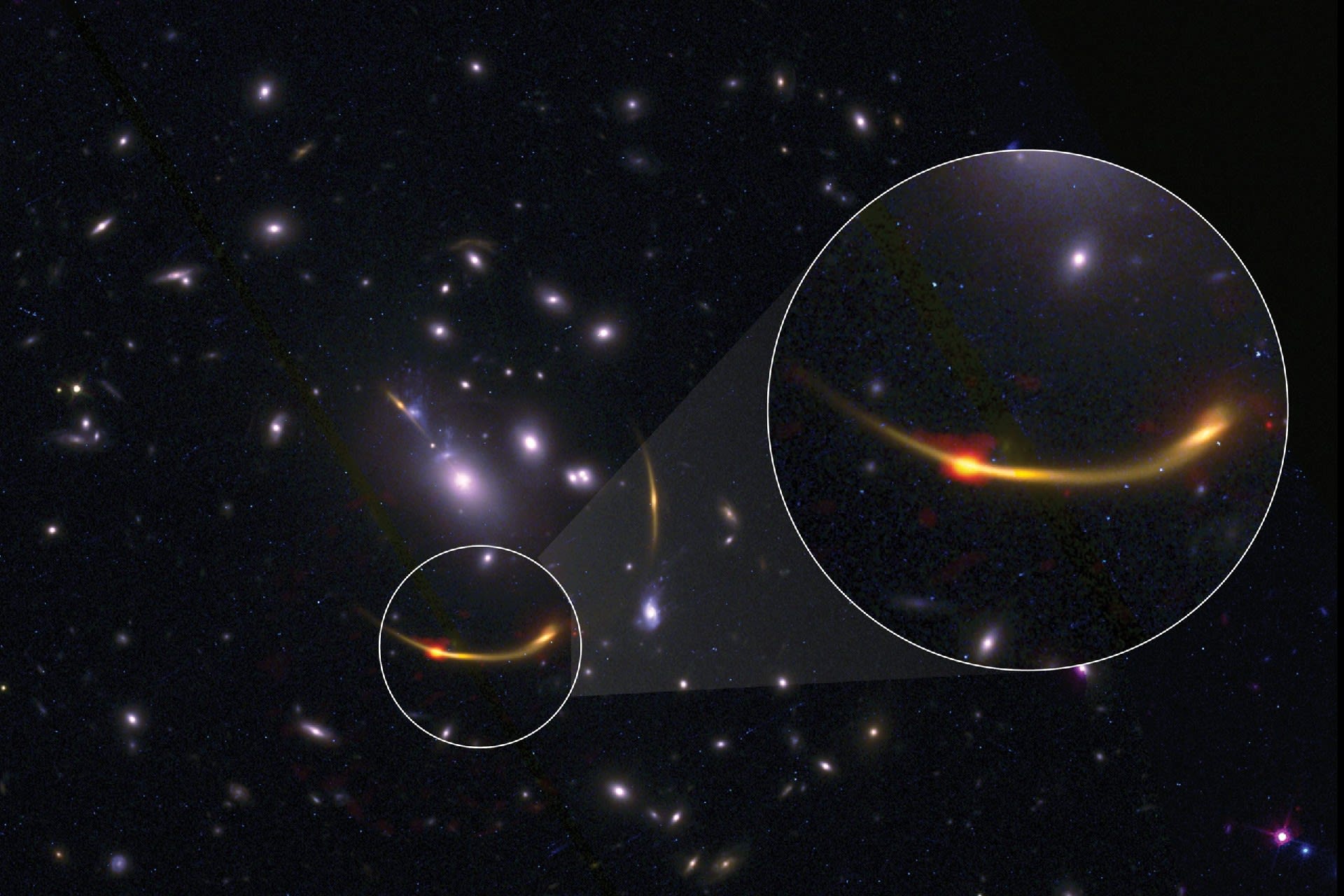

| 132.8億光年彼方に位置する銀河“MACS1149-JD1”(イメージ図)(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)) |

天の川のような銀河はいつごろから回転を始めたのか

私たちが住む天の川銀河は円盤状の構造を持ち、その円盤は回転運動をしています。回転速度は秒速220キロもあり、この猛烈な速さによる遠心力と重力がつり合って形を保っているんですねー

それでは、このような回転円盤銀河は、宇宙の歴史上いつごろできたのでしょうか?

このことについては長年研究されてきました。

最近の研究では、120億年以上前の宇宙でも、巨大な回転円盤銀河や渦巻銀河が見つかっています。

一方、130億年ほど前の宇宙の銀河では、ある程度の回転運動が見られるものや、逆に回転運動がほとんど見られないものの両方が見つかっています。

そう、銀河の回転運動の起源に迫りつつある状況だったんですねー

銀河の形成過程を理解する上で重要な手掛かりを得るには、最初期の銀河が回転運動をしているのかどうかを調べることにあると考えられています。

銀河の回転運動が発達していく始まり

回転運動は、例えば、お風呂の水を抜くときに、排水溝に向かう水が渦を作る様子に似ています。もし、回転運動をしていれば、銀河へのガスの流入が整然として継続的にあり、その流れの中で星が生み出されて銀河が形作られたと考えられます。

逆に回転運動が無ければ、小銀河の衝突を繰り返すような激しい出来事を経て銀河が形作られたと考えられます。

|

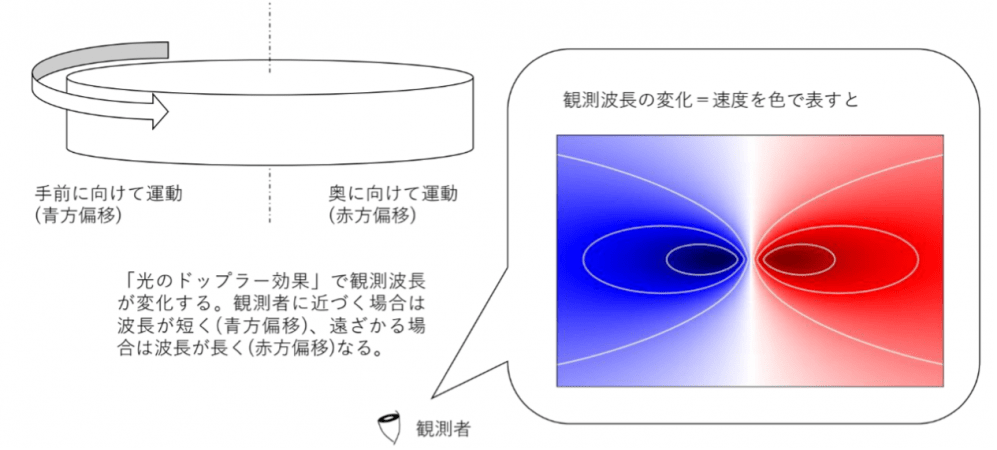

| 銀河の回転を測定する方法の解説。“光のドップラー効果”による波長のズレを測定する。(Credit: Tokuoka et al.) |

光のドップラー効果による観測波長の変化。膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。また、近づいてくる天体からの光のスペクトルが、波長の短い方(色で言えば青い色)にズレる現象を青方偏移という。

今回の研究では、人類の知る最も遠い銀河の一つである132.8憶光年彼方の銀河“MACS1149-JD1”をアルマ望遠鏡で観測。

“MACS1149-JD1”は、以前にもアルマ望遠鏡で観測されていた銀河です。

でも、今回は空間分解能を2.5倍高めた観測を行っているんですねー

その結果、銀河内部の構造や運動を調べることが可能になり、回転運動の兆候をとらえることに成功したそうです。

とてつもなく遠くにある銀河は、どのような姿で、どんな運動をしているのでしょうか。

“MACS1149-JD1”の回転速度は秒速50キロほどあり、後の時代の銀河や天の川銀河の回転運動に比べると弱々しいものでした。

今回の観測では、ちょうど銀河の回転運動が発達していくその始まりをとらえたと考えられています。

|

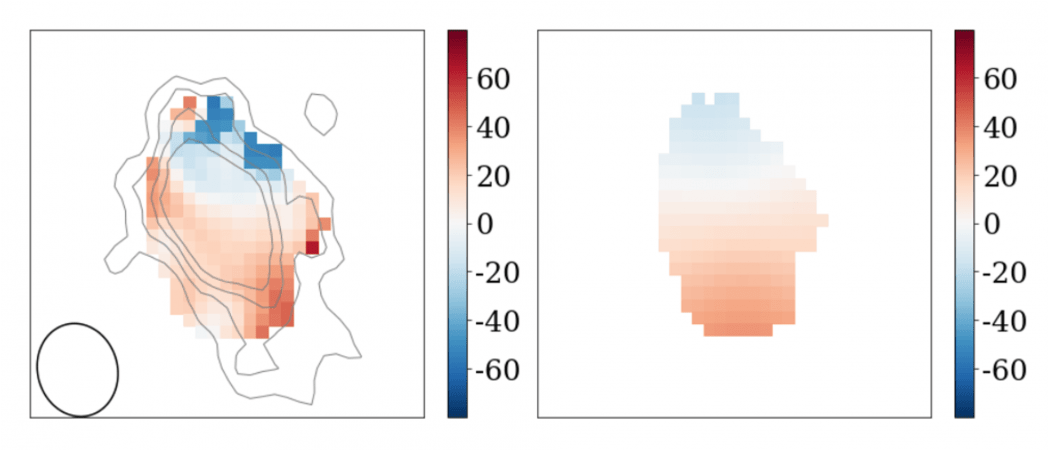

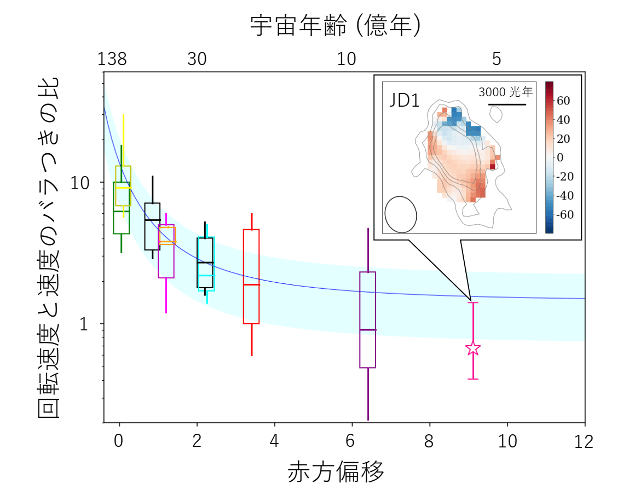

| 銀河“MACS1149-JD1”の回転運動と後の時代の銀河の回転速度の比較。回転速度と速度のばらつきの比較が大きいほど、回転運動が支配的であることを示す。(Credit: Tokuoka et al.) |

円盤銀河の誕生の瞬間に迫る

観測では、銀河“MACS1149-JD1”の質量についても知見が得られています。測定された“MACS1149-JD1”の直径は約3,000光年。

回転速度の情報と組み合わせると、その質量は太陽の約10億倍と推定されました。

この値は、以前に“MACS1149-JD1”のスペクトルの概形と光度から推定された質量と一致していたんですねー

当時、この質量の大半は、観測時点からさらに2~3億年遡った時期に生まれた恒星たちで担われていると結論付けられています。

つまり、“MACS1149-JD1”はビッグバン後2.5億年頃に形成された銀河であり、観測時点(5億年頃)には、その回転円盤を形作り始めた段階にあるといえます。

今回の研究により、観測可能な最古の宇宙での銀河形成に関して、天の川銀河のような円盤銀河の誕生の瞬間に迫る成果が得られました。

さらに、昨年12月に打ち上げが成功したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を使えば、今回とは別の波長帯のさらに高空間分解能な観測が可能になります。

“MACS1149-JD1”もジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の初年度のターゲットになっていて、年齢3億年の若い恒星でできた回転円盤や、誕生直後の若い恒星の分布などが明らかになると考えられます。

これからも銀河形成の全貌解明は進んでいきそうですね。

こちらの記事もどうぞ