厚い氷の層に覆われた海を持つ土星の小さい衛星“エンケラドス”。

エンケラドスには間欠泉があり、地表にある割れ目から宇宙空間に向けて海水を噴き上げているんですねー

興味深いことに海水に含まれているのは、水、塩、シリカ(二酸化ケイ素)、炭素を含む単純な化合物。

そう、これらは生命の材料になり得る物質なんですねー

なので、エンケラドスから宇宙空間に放出されるプルームには、もしかすると生物の細胞が含まれているかもしれません。

エンケラドスを周回してプルームを採取することができれば…

将来の探査機が、生物の細胞を検出してくれるのかもしれませんね。

それは、エンケラドスの南極付近には間欠泉があり、水のプルーム(水柱)が時々宇宙空間へと放出されているからです。

観測で得られた数々の証拠は、エンケラドスの内部が潮汐力によって加熱されて融けていて、表面を覆う分厚い氷の下に液体の海が存在するという強力な証拠を示しているんですねー

もし、エンケラドスの海に生命が存在するとしたら…

それは、地球の深海底に存在する生命に似ているのかもしれません。

このような環境では届かない日光のかわりに、地熱活動で噴出する熱水噴出孔からの無機物を代謝するメタン菌などの化学合成生物が生息しています。

なので、エンケラドスにも生命がいるとすれば、そのような代謝経路を持つ生命であるはずだという予測が成り立ちます。

でも、その証拠を見つけるのは簡単なことではないんですねー

エンケラドス表面の氷の下に海があるとしても、それは厚さ30~40キロと推定される氷殻の下になり、海の深さ自体も10キロあると見られています。

これほど深い穴は地球ですら掘られたことはありませんし、生物圏があったとしてもその規模は極めて小さいとされているので、仮に潜水艇を送り込めたとしても捜索は困難を極めるでしょう。

このことから、直接の探査によって生命を見つけられるかどうかは、まだ当分先の話になりそうです。

でも、エンケラドスから宇宙空間に放出されるプルームには、もしかすると生物の細胞が含まれているかもしれません。

ただ、放出された生物は瞬く間に低温と真空に晒されてしまいます。

生きたものを見ることは不可能ですが、氷漬けにされた細胞を見る機会はあるかもしれません。

本当に技術的に検出可能なレベルの量で細胞が含まれていればの話ですが…

まず、研究チームが行ったのは、想定されるエンケラドスの生物圏の大きさをもとに、海水の上部に含まれる細胞数の推定でした。

そして、細胞がプルームに乗って噴き出す数と、1回のプルーム通過で探査機が採取可能な細胞の量、細胞が真空に晒されて壊れてしまう比率。

さらに、測定機の性能限界により誤って検出できないエラーが生じる確率を調べ、現実的に細胞が検出可能かどうかを算出しました。

その結果分かったのは、プルームに含まれる細胞の数が1ミリリットル当たり最大1000万個、1回の通過で採取できる量が0.00001ミリリットル、細胞の損傷率が94%だと仮定した場合、100回のプルーム通過で細胞を検出できる可能性があることでした。

100回と聞くとハードルが高いように思えますよね。

でも、2050年代の到達を目指している探査ミッション“エンケラドス・オービランダー”の場合、プルーム通過を1000回としているので、十分達成可能な回数といえます。

また、細胞の直接検出が叶わなかったとしても、代わりにアミノ酸を検出する代替案も併せて検討されています。

アミノ酸は生命以外の自然環境でも生成される物資です。

でも、生命が介在しない場合の存在量には限界があると考えられているんですねー

もし、プルームに含まれるアミノ酸などの複雑な有機分子の量が多い場合、生命以外の生成理由を考えることが難しくなるわけです。

なので、仮に細胞という直接の証拠が検出できなかったとしても、その代わりに有機分子の量を測定することで、生命が存在しない可能性が高いか低いかを考えることが可能になります。

プルームの採取だけで生命を見つけられると期待するのは、かなり甘い考えなのかもしれません。

でも、比較的簡単に生命存在の可能性を絞り込める手段の応用は考えられます。

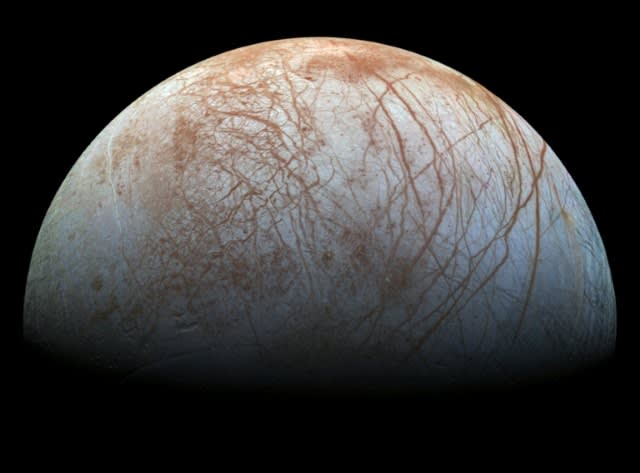

エンケラドスと同様に生命の存在が予想される天体… 木星の衛星エウロパなど他の天体での観測に用いる可能性もありますね。

こちらの記事もどうぞ

エンケラドスには間欠泉があり、地表にある割れ目から宇宙空間に向けて海水を噴き上げているんですねー

興味深いことに海水に含まれているのは、水、塩、シリカ(二酸化ケイ素)、炭素を含む単純な化合物。

そう、これらは生命の材料になり得る物質なんですねー

なので、エンケラドスから宇宙空間に放出されるプルームには、もしかすると生物の細胞が含まれているかもしれません。

エンケラドスを周回してプルームを採取することができれば…

将来の探査機が、生物の細胞を検出してくれるのかもしれませんね。

|

| 図1.エンケラドスの間欠泉を観測する土星探査機“カッシーニ”(イメージ図)。プルームを初めて観測しただけでなく、ミッションの後期にはプルームを複数回通過し、貴重なデータを提供してくれた。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

エンケラドスの地下に存在する海に生命は存在するのか

土星の衛星エンケラドスは、2005年の土星探査機“カッシーニ”による観測以来、注目され続けている天体です。それは、エンケラドスの南極付近には間欠泉があり、水のプルーム(水柱)が時々宇宙空間へと放出されているからです。

観測で得られた数々の証拠は、エンケラドスの内部が潮汐力によって加熱されて融けていて、表面を覆う分厚い氷の下に液体の海が存在するという強力な証拠を示しているんですねー

衛星の軌道が円形でないとき、惑星から遠いときはほぼ球体の衛星も、接近するにしたがって惑星の重力で引っ張られ極端に言えば卵のような形になる。そして惑星から遠ざかるとまた球体に戻っていく。これを繰り返すことで発生した摩擦熱により衛星内部は熱せられる。このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱という。

木星の衛星エウロパ、土星の衛星エンケラドス、海王星の衛星トリトンといった天体では、潮汐作用による惑星内部の過熱“潮汐加熱”を熱源とした低温火山活動によって、地下から水などの物質が噴出していると見られている。

また、プルームにはある程度複雑な有機分子、それに塩化物イオンやナトリウムイオンなどが含まれているので、この海は生命を育む条件が整っているとも考えられています。木星の衛星エウロパ、土星の衛星エンケラドス、海王星の衛星トリトンといった天体では、潮汐作用による惑星内部の過熱“潮汐加熱”を熱源とした低温火山活動によって、地下から水などの物質が噴出していると見られている。

もし、エンケラドスの海に生命が存在するとしたら…

それは、地球の深海底に存在する生命に似ているのかもしれません。

このような環境では届かない日光のかわりに、地熱活動で噴出する熱水噴出孔からの無機物を代謝するメタン菌などの化学合成生物が生息しています。

なので、エンケラドスにも生命がいるとすれば、そのような代謝経路を持つ生命であるはずだという予測が成り立ちます。

どうやって生命の探査を行うのか

エンケラドスは、地球外生命がいるかもしれない天体の最有力候補の1つといえます。でも、その証拠を見つけるのは簡単なことではないんですねー

エンケラドス表面の氷の下に海があるとしても、それは厚さ30~40キロと推定される氷殻の下になり、海の深さ自体も10キロあると見られています。

これほど深い穴は地球ですら掘られたことはありませんし、生物圏があったとしてもその規模は極めて小さいとされているので、仮に潜水艇を送り込めたとしても捜索は困難を極めるでしょう。

このことから、直接の探査によって生命を見つけられるかどうかは、まだ当分先の話になりそうです。

|

| 図2.エンケラドス内部活動のグラフィカルな説明図。氷の地殻の下には液体の海があり、そこには地熱活動に由来する熱水噴出孔があると推定されている。また、氷の薄い部分からは海水が間欠泉として噴出されている。“カッシーニ”の観測により判明したプルームは液体の海と地熱活動の強力な証拠になった。(Credit: NASA/JPL-Caltech/Southwest Research Institute) |

でも、エンケラドスから宇宙空間に放出されるプルームには、もしかすると生物の細胞が含まれているかもしれません。

ただ、放出された生物は瞬く間に低温と真空に晒されてしまいます。

生きたものを見ることは不可能ですが、氷漬けにされた細胞を見る機会はあるかもしれません。

本当に技術的に検出可能なレベルの量で細胞が含まれていればの話ですが…

プルームの採取を目指す探査ミッション

今回の研究では、アリゾナ大学のAntonin Affholderさんたちのチームが、エンケラドスを周回してプルームを採取する将来の探査機が、生物の細胞を検出可能かどうかの検証を行っています。まず、研究チームが行ったのは、想定されるエンケラドスの生物圏の大きさをもとに、海水の上部に含まれる細胞数の推定でした。

そして、細胞がプルームに乗って噴き出す数と、1回のプルーム通過で探査機が採取可能な細胞の量、細胞が真空に晒されて壊れてしまう比率。

さらに、測定機の性能限界により誤って検出できないエラーが生じる確率を調べ、現実的に細胞が検出可能かどうかを算出しました。

その結果分かったのは、プルームに含まれる細胞の数が1ミリリットル当たり最大1000万個、1回の通過で採取できる量が0.00001ミリリットル、細胞の損傷率が94%だと仮定した場合、100回のプルーム通過で細胞を検出できる可能性があることでした。

100回と聞くとハードルが高いように思えますよね。

でも、2050年代の到達を目指している探査ミッション“エンケラドス・オービランダー”の場合、プルーム通過を1000回としているので、十分達成可能な回数といえます。

また、細胞の直接検出が叶わなかったとしても、代わりにアミノ酸を検出する代替案も併せて検討されています。

アミノ酸は生命以外の自然環境でも生成される物資です。

でも、生命が介在しない場合の存在量には限界があると考えられているんですねー

もし、プルームに含まれるアミノ酸などの複雑な有機分子の量が多い場合、生命以外の生成理由を考えることが難しくなるわけです。

なので、仮に細胞という直接の証拠が検出できなかったとしても、その代わりに有機分子の量を測定することで、生命が存在しない可能性が高いか低いかを考えることが可能になります。

プルームの採取だけで生命を見つけられると期待するのは、かなり甘い考えなのかもしれません。

でも、比較的簡単に生命存在の可能性を絞り込める手段の応用は考えられます。

エンケラドスと同様に生命の存在が予想される天体… 木星の衛星エウロパなど他の天体での観測に用いる可能性もありますね。

こちらの記事もどうぞ