現在、太陽系で確認されている惑星の数は8つあります。

その中で太陽から最も遠い海王星(第8惑星)の外側、太陽から数百天文単位離れたところには、未発見の惑星が存在するのではないかと考えられています。

その理由は、一部の太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道にあります。

この偏った軌道が、未知の“第9惑星”の重力的な影響により、似た軌道に押しやられた結果だと考えられているんですねー

今回、近畿大学が発表したのは、数値シミュレーションを用いて、海王星以遠の4つに大別できる“太陽系外縁天体(trans-Neptunian objects ; TNO)”の特性を再現することに成功したことでした。

これにより、太陽系外縁部に未発見の第9惑星“プラネットX”が存在する可能性を示しています。

太陽系外縁天体は、以下のような4つに大別できる特性を持つ可能性が指摘されています。

そこで、今回の研究ではシミュレーションを用いて、“プラネットX”が遠方カイパーベルトの形成に与える影響を調査しています。

まず、太陽系形成から約46億年後の遠方カイパーベルトをシミュレーションで再現。

その結果について、太陽系外縁天体の集団の比率や、現在知られている極端な軌道を持つ太陽系外縁天体との比較を行いました。

さらに、観測結果と直接比較するために、太陽系大規模観測のシミュレータを用いて、作成されたシミュレーション結果に観測的なバイアスを与えています。

検証により実証されたのは、4つの巨大惑星のみを考慮した標準的モデルだと、離脱太陽系外縁天体、高い軌道傾斜角を持つ太陽系外縁天体、そして極端な太陽系外縁天体のいずれも説明できないことでした。

でも、“プラネットX”を含むモデルを用いて、観測結果との比較を行ってみると、シミュレーションとほぼ一致することが判明するんですねー

“プラネットX”を含むモデルでは、遠方カイパーベルトの4集団を説明でき、さらに同惑星による重力的な影響が、太陽系形成以降の海王星以遠領域の軌道構造に影響を与えてきたことも示唆されました。

このことから、地球の約1.5倍~約3倍の質量を持ち、太陽から約200au~約500auまたは約200au~約800au以内に位置し、約30度の軌道傾斜角を持つ“プラネットX”があれば、太陽系外縁天体の4集団について説明できることが明らかになりました。

また、“プラネットX”による重力的な影響は、海王星による重力散乱を強く受ける太陽系外縁天体のように、50auを超えた距離にある他の天体の形成を阻害しないことから、今回作成されたモデルは遠方のカイパーベルトの分布を説明でき、現代の観測結果と矛盾するものではないことも確認されました。

今回の研究成果は、近日点距離が大きい、もしくは大きな軌道傾斜角を持つ未知の太陽系外縁天体集団が、約100auを超える領域に存在し得ることも示唆していることにあります。

こうした太陽系外縁天体集団は、“プラネットX”の存在を観測的に検証する際の指標となり得ます。

今後、研究チームでは“プラネットX”や未知の太陽系外縁天体の集団などの軌道構造を、より詳細に明らかにしていくそうです。

これにより、太陽系外縁部での惑星の形成や太陽系全体の進化についても、より深い理解が得られることが期待されますね。

こちらの記事もどうぞ

その中で太陽から最も遠い海王星(第8惑星)の外側、太陽から数百天文単位離れたところには、未発見の惑星が存在するのではないかと考えられています。

その理由は、一部の太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道にあります。

この偏った軌道が、未知の“第9惑星”の重力的な影響により、似た軌道に押しやられた結果だと考えられているんですねー

今回、近畿大学が発表したのは、数値シミュレーションを用いて、海王星以遠の4つに大別できる“太陽系外縁天体(trans-Neptunian objects ; TNO)”の特性を再現することに成功したことでした。

これにより、太陽系外縁部に未発見の第9惑星“プラネットX”が存在する可能性を示しています。

この研究成果は、近畿大学 総合社会学部 総合社会学科社会・マスメディア系専攻のソフィア・リカフィカ・パトリック准教授、国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトの伊藤孝士講師らの共同研究チームによるものです。

|

| 太陽系外縁部に存在する可能性がある“プラネットX”のイメージ図。地球の約1.5倍~約3倍の質量となる可能性が導き出された。これは地球ほどからスーパーアースの天体になる。(Credit: Fernando Peña D'Andrea(出所:NEWSCAST Webサイト)) |

軌道の偏りがある太陽系外縁天体

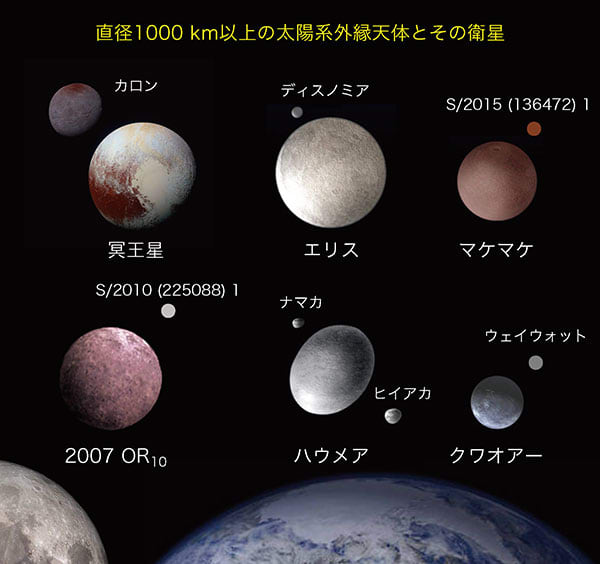

太陽から約30天文単位(au)離れた海王星軌道のさらに外側、約50au(約75億キロ)以遠に位置する太陽系外縁天体の中には、最も影響力のある海王星など、4つの巨大惑星だけでは説明できない軌道の偏りがあるものが観測されています。1天文単位は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当する。

その偏りを説明できる仮説の1つとして、カイパーベルト領域に未知の第9惑星“プラネットX”が存在していて、重力的な影響を与えているというものがあります。太陽系外縁天体は、以下のような4つに大別できる特性を持つ可能性が指摘されています。

- 海王星との平均運動共鳴に捕獲された、始原的であり安定した共鳴太陽系外縁天体の集団。

- 海王星の重力の影響が及ばない位置に軌道を持ち、近日点距離が40auを超える離脱太陽系外縁天体の集団。

- 45度以上の高い軌道傾斜角を持つ太陽系外縁天体の集団。地球などの惑星の公転面は太陽の赤道にほぼ沿っているが、それに対し冥王星のように斜めの軌道を持っている。

- 惑星候補の小惑星セドナ(近日点約76au~遠日点961au、公転周期1万1809年)のように、説明の難しい特異な軌道を持つ極端な太陽系外縁天体の集団。

“プラネットX”が遠方カイパーベルトに与える影響

でも、これまでのカイパーベルトおよび太陽系形成モデルでは、これらの特徴を一括して説明することはできませんでした。そこで、今回の研究ではシミュレーションを用いて、“プラネットX”が遠方カイパーベルトの形成に与える影響を調査しています。

まず、太陽系形成から約46億年後の遠方カイパーベルトをシミュレーションで再現。

その結果について、太陽系外縁天体の集団の比率や、現在知られている極端な軌道を持つ太陽系外縁天体との比較を行いました。

さらに、観測結果と直接比較するために、太陽系大規模観測のシミュレータを用いて、作成されたシミュレーション結果に観測的なバイアスを与えています。

検証により実証されたのは、4つの巨大惑星のみを考慮した標準的モデルだと、離脱太陽系外縁天体、高い軌道傾斜角を持つ太陽系外縁天体、そして極端な太陽系外縁天体のいずれも説明できないことでした。

でも、“プラネットX”を含むモデルを用いて、観測結果との比較を行ってみると、シミュレーションとほぼ一致することが判明するんですねー

“プラネットX”を含むモデルでは、遠方カイパーベルトの4集団を説明でき、さらに同惑星による重力的な影響が、太陽系形成以降の海王星以遠領域の軌道構造に影響を与えてきたことも示唆されました。

太陽系外縁天体を説明するために必要となる“プラネットX”の性質

そして、太陽系外縁天体を説明するために必要となる“プラネットX”の性質が分析され、以下の特徴が導き出されています。- 遠方のカイパーベルトに数十億年安定して存在する共鳴太陽系外縁天体を説明するため、約200au以遠に位置する必要がある。

- 離脱太陽系外縁天体を説明するため、距離約200au~約300au、約200au~約500au、約200au~約800auのいずれかの離心軌道で進化する必要がある。

- 高い軌道傾斜角を持つ太陽系外縁天体を説明するため、質量が地球の約1.5倍を超え、軌道が約30度傾いている必要がある。

- セドナを含む、極端な太陽系外縁天体を説明するため、上記の性質を持つ地球的な惑星が必要である。

このことから、地球の約1.5倍~約3倍の質量を持ち、太陽から約200au~約500auまたは約200au~約800au以内に位置し、約30度の軌道傾斜角を持つ“プラネットX”があれば、太陽系外縁天体の4集団について説明できることが明らかになりました。

また、“プラネットX”による重力的な影響は、海王星による重力散乱を強く受ける太陽系外縁天体のように、50auを超えた距離にある他の天体の形成を阻害しないことから、今回作成されたモデルは遠方のカイパーベルトの分布を説明でき、現代の観測結果と矛盾するものではないことも確認されました。

今回の研究成果は、近日点距離が大きい、もしくは大きな軌道傾斜角を持つ未知の太陽系外縁天体集団が、約100auを超える領域に存在し得ることも示唆していることにあります。

こうした太陽系外縁天体集団は、“プラネットX”の存在を観測的に検証する際の指標となり得ます。

今後、研究チームでは“プラネットX”や未知の太陽系外縁天体の集団などの軌道構造を、より詳細に明らかにしていくそうです。

これにより、太陽系外縁部での惑星の形成や太陽系全体の進化についても、より深い理解が得られることが期待されますね。

|

| 遠方に存在するカイパーベルトの軌道構造(横からの様子)。(出所:NEWSCAST Webサイト) |

こちらの記事もどうぞ