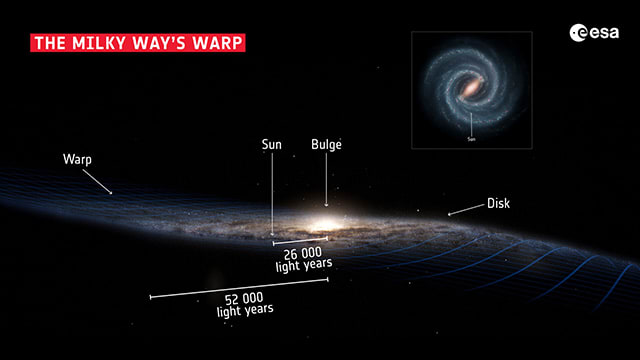

天の川銀河の円盤が平らでないことを知ってます?

円盤の片側がやや上に反り返り、もう一方は下向きに反り返るという歪みがあるんですねー

これまで分からなかった歪みの原因ですが、どうやら矮小銀河が関係しているようです。

天の川銀河の円盤は平らでなかった

私たちの天の川銀河の形状は円盤状の棒渦巻銀河です。

ただ、銀河円盤は完全に平らではないんですねー

1950年代から知られていたのは、片側がやや上に反り返り、もう一方はやや下向きに反り返るという歪み(warp)を持っていること。

さらに、この歪みの位置は、回転するコマの首振り運動のような“歳差運動”と呼ばれる動きによって、円盤の中を徐々に移動していることも分かっています。

歳差運動とは、自転している物体の回転軸が、円を描くように振れる現象。歳差運動の別称として首振り運動、みそすり運動、すりこぎ運動などの表現が用いられる場合がある。

天の川銀河の歪みの原因については、これまでに様々な理論が提案され議論が続いています。

その中には、銀河間の磁場によって引き起こされるという説や、天の川銀河を包み込むように存在するハローに含まれるダークマター(暗黒物質)が不均一な分布をしているため、その重力の影響で銀河円盤が曲げられているという説があります。

強力な作用が円盤の歪みに必要だった

今回の研究でイタリア・トリノ天文台のチームが着目したのは、ヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”が観測した天の川銀河の星のデータでした。

2018年に公開された“ガイア”の第2期データには、17億個以上の星の位置や運動の情報が含まれています。

研究チームでは、その中から約1200万個の巨星をピックアップし、これらの巨星の動きから、円盤の歪みの歳差運動を詳しく解析。

すると、歪みの位置が歳差運動により銀河円盤の中を一周するのに、約6億~7億年かかることが分かります。

これは、太陽が天の川銀河の中を公転する時間(約2億2000万年)に比べ3倍ほど長いものです。

ただ、円盤の歪みが銀河間磁場で生じるという説や、ダークマターハローの不均一な重力で引き起こされるという説から予想される速度に比べると、はるかに速いものなんですねー

このことから研究チームが考えたのは、銀河円盤の歪みにはもっと強力な作用が必要だということ。

例えば、天の川銀河に他の銀河が衝突するといった現象でした。

天の川銀河の周囲には、たくさんの銀河が周回していて、過去に天の川銀河と衝突を起こしたと推測されているものもあります。

でも、今のところ、いつ、どの銀河が衝突して、天の川銀河の歪みが作られたのかは分かっていません。

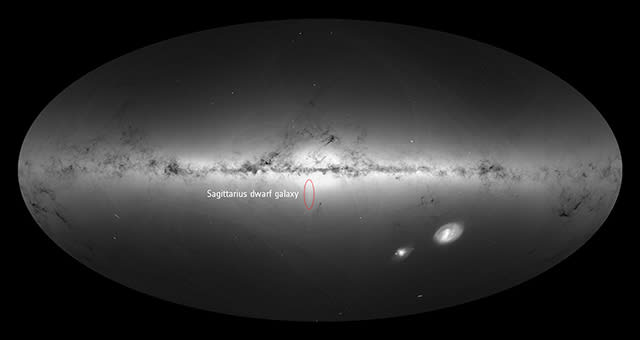

候補の1つとしては、“いて座矮小銀河”が考えられています。

2018年に発表された別の研究で示されているのは、“いて座矮小銀河”が過去に天の川銀河の円盤を何度か突き抜けたことがあること。

そして、“いて座矮小銀河”は天の川銀河と合体する途中の段階らしいことが、“ガイア”の第2期データの分析から分かっています。

2013年に打ち上げられ、現在も観測を続けている“ガイア”。

今年中に第3期、2021年後半には第4期のデータ公開が予定されています。

これらのデータ加わることで、天の川銀河のさらなる謎の解明が期待されています。

こちらの記事もどうぞ

太陽系は天の川銀河を約2億年で1周している

円盤の片側がやや上に反り返り、もう一方は下向きに反り返るという歪みがあるんですねー

これまで分からなかった歪みの原因ですが、どうやら矮小銀河が関係しているようです。

天の川銀河の円盤は平らでなかった

私たちの天の川銀河の形状は円盤状の棒渦巻銀河です。

ただ、銀河円盤は完全に平らではないんですねー

1950年代から知られていたのは、片側がやや上に反り返り、もう一方はやや下向きに反り返るという歪み(warp)を持っていること。

さらに、この歪みの位置は、回転するコマの首振り運動のような“歳差運動”と呼ばれる動きによって、円盤の中を徐々に移動していることも分かっています。

歳差運動とは、自転している物体の回転軸が、円を描くように振れる現象。歳差運動の別称として首振り運動、みそすり運動、すりこぎ運動などの表現が用いられる場合がある。

天の川銀河の歪みの原因については、これまでに様々な理論が提案され議論が続いています。

その中には、銀河間の磁場によって引き起こされるという説や、天の川銀河を包み込むように存在するハローに含まれるダークマター(暗黒物質)が不均一な分布をしているため、その重力の影響で銀河円盤が曲げられているという説があります。

強力な作用が円盤の歪みに必要だった

今回の研究でイタリア・トリノ天文台のチームが着目したのは、ヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星“ガイア”が観測した天の川銀河の星のデータでした。

2018年に公開された“ガイア”の第2期データには、17億個以上の星の位置や運動の情報が含まれています。

研究チームでは、その中から約1200万個の巨星をピックアップし、これらの巨星の動きから、円盤の歪みの歳差運動を詳しく解析。

すると、歪みの位置が歳差運動により銀河円盤の中を一周するのに、約6億~7億年かかることが分かります。

これは、太陽が天の川銀河の中を公転する時間(約2億2000万年)に比べ3倍ほど長いものです。

ただ、円盤の歪みが銀河間磁場で生じるという説や、ダークマターハローの不均一な重力で引き起こされるという説から予想される速度に比べると、はるかに速いものなんですねー

このことから研究チームが考えたのは、銀河円盤の歪みにはもっと強力な作用が必要だということ。

例えば、天の川銀河に他の銀河が衝突するといった現象でした。

天の川銀河の周囲には、たくさんの銀河が周回していて、過去に天の川銀河と衝突を起こしたと推測されているものもあります。

でも、今のところ、いつ、どの銀河が衝突して、天の川銀河の歪みが作られたのかは分かっていません。

候補の1つとしては、“いて座矮小銀河”が考えられています。

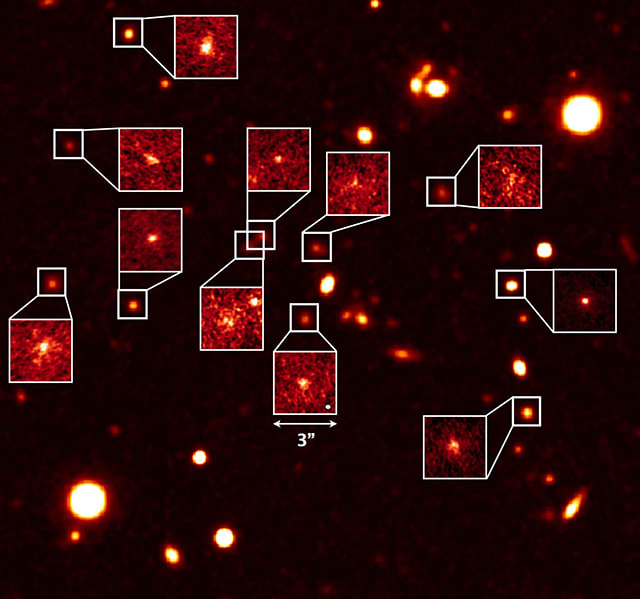

2018年に発表された別の研究で示されているのは、“いて座矮小銀河”が過去に天の川銀河の円盤を何度か突き抜けたことがあること。

そして、“いて座矮小銀河”は天の川銀河と合体する途中の段階らしいことが、“ガイア”の第2期データの分析から分かっています。

|

| ガイアの第2期データから描いた天の川銀河。中央の赤色の楕円の位置に、“いて座矮小銀河”が存在する。(Credit:ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO) |

今年中に第3期、2021年後半には第4期のデータ公開が予定されています。

これらのデータ加わることで、天の川銀河のさらなる謎の解明が期待されています。

こちらの記事もどうぞ

太陽系は天の川銀河を約2億年で1周している