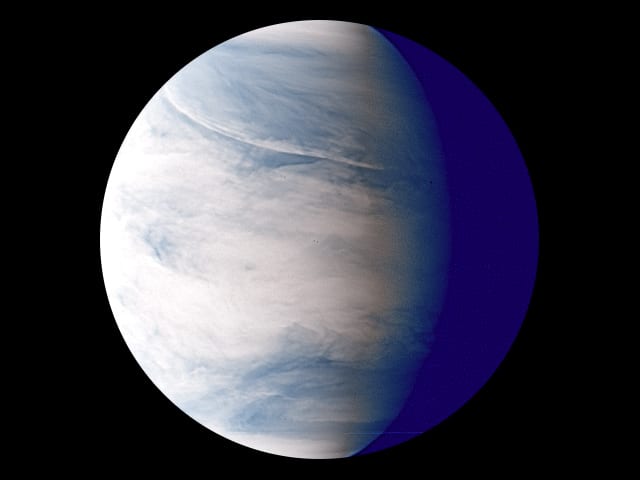

金星では自転速度をはるかに超えるような風“スーパーローテーション”が吹いでいます。

この“スーパーローテーション”は、どうやって維持されているのか? が長年の謎になっているんですねー

今回、探査機“あかつき”のデータから“スーパーローテーション”を維持するメカニズムが解明されています。

系外惑星の大気循環や、それが表層環境に与える影響の探求に役立つと期待されているようです。

自転速度の60倍にも達する風

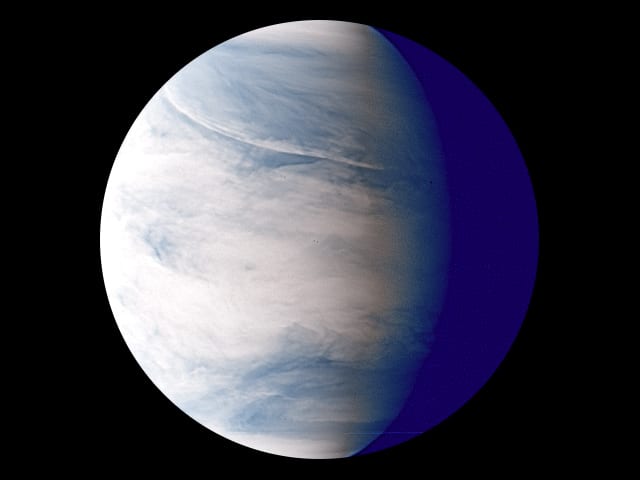

金星の自転周期は地球時間で数えて243日、公転周期は225日です。

ただ、その自転と公転の向きが逆なので、金星の一日の長さは地球の117日に相当します。

一方、ゆっくり自転する金星自身を軽々と追い越してしまうほどの速度で回転しているのが、金星の分厚い大気です。

この現象は“スーパーローテーション”と呼ばれ、一番速度が大きい雲層の上端付近(高度約50~70キロ)では、自転速度の60倍にも達しているんですねー

“スーパーローテーション”が発見されたのは1960年代のことでした。

ただ、そのメカニズムは謎のまま…

過去に長期にわたって金星を周回したNASAの探査機“パイオニア・ビーナス・オービター”やヨーロッパ宇宙機関の“ビーナス・エクスプレス”でも、“スーパーローテーション”に関する仮説を確かめるための観測は行えませんでした。

日本にも、謎の多い“金星の気象”を幅広く解明することを目指した探査機があります。

2010年5月に打ち上げられ、2015年12月に金星の周回軌道に投入されたJAXAの金星探査機“あかつき”です。

“スーパーローテーション”がどのように維持されるのかを解明すること。

それが“あかつき”の最大の目標になっています。

“あかつき”による紫外線と赤外線を使った観測

“あかつき”は、紫外線や赤外線といった複数の波長で金星の雲の写真を撮り続けています。

今回、北海道大学の研究グループは風速を求めるため新たな手法を開発しています。

それは、紫外線カメラで得られた画像に写る雲を追跡するものでした。

これによって達成できたのは、これまで不可能だった風速の微細構造を明らかにすること。

さらに、“スーパーローテーション”に対する大気の波や乱流の効果を見積もることもできるようになりました。

研究グループは、“スーパーローテーション”がどのように維持されているのかを調べるため、赤外線カメラで計測した温度を使用しています。

地球がそうであるように、太陽からのエネルギーが一番効率良く届くのは金星の赤道付近で、極付近が受けるエネルギーは弱くなっています。

そのため、熱い低緯度から寒い高緯度へと大気が南北方向にゆっくり循環することで熱は運ばれています。

このとき、角運動量(回転の勢い)もいっしょに運ばれてしまいます。

そう、このままでは赤道における“スーパーローテーション”を維持できなくなってしまうんですねー

詳細な分析を行ってみると、昼に加熱されて夜に冷却されることで大気が動いて生じる“熱潮汐波”が赤道領域へ角運動量を運び、低緯度での大気の加速を引き起こすことが明らかになります。

これまで、大気中に存在する潮汐波以外の波や乱れも加速を担う候補として考えられていました。

でも、低緯度の雲頂付近では、弱くはあるが潮汐とは逆に働いていることも、今回新たに判明したことでした。

ただし、それらは赤道を離れた中高緯度では、角運動量の運搬に貢献していると考えられています。

地球を含む惑星の大気運動を調べる

現在も観測を続ける“あかつき”ですが、これまでに取得されたデータの分析も活発に続けられていて、観測とシミュレーションの融合といった研究も進んでいます。

今後も金星大気に関する様々な発見がもたらされ、理解が進むと期待されています。

また、可能性として示唆されているのが、地球でも極端な温暖期には、ある程度のスーパーローテーションがあったということ。

地球とは大きく異なる金星大気の研究から、地球型惑星における大気の循環に関するより広い理解が得られるかもしれません。

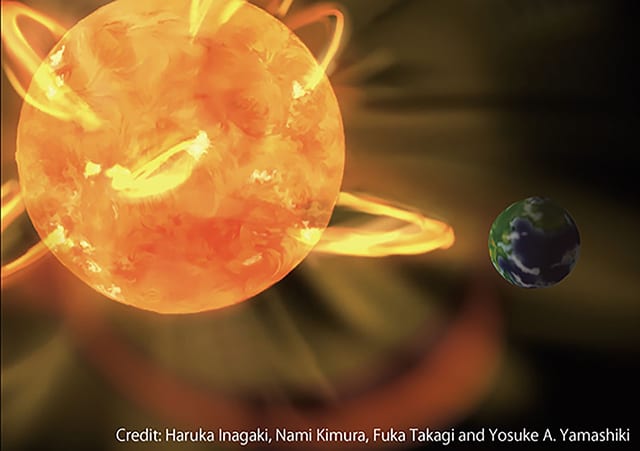

さらに、現在発見されている4000を超える系外惑星の中でも、恒星の近くを回っている系外惑星の多くは、潮汐力によって恒星にいつも同じ面を向けて公転していると考えられています。

この状態は、非常にゆっくりと自転している金星の状態に似ているんですねー

なので、今回明らかになったシステムは系外惑星でも成り立っている可能性があります。

あまり知られていませんが、ほとんどの太陽系の惑星には大気が存在しています。

こうした地球を含む惑星の大気運動を調べるのが惑星気象学という学問です。

金星の“スーパーローテーション”は、地球では考えられない大気現象ですが、火星では数年に一回起こる大砂嵐という不思議な現象があります。

地球でも砂漠で砂嵐が起こりますが、火星では惑星全体を覆うような規模で起こっています。

木星の縞模様は東西風の流れが作り出しています。

一つ一つの縞は、東に向かう流れと西に向かう流れに対応していて、縞ごとに風の吹く方向が交互になっています。

土星の縞模様も同様です。

17世紀に発見された木星の大赤斑は巨大な高気圧ですが、300年以上消えずにいます。

“ボイジャー”などの探査によって海王星や天王星にも、秒速数百メートルの非常に速い風が吹いていることが分かっています。

太陽から遠く、外部から受け取るエネルギーが少ない惑星で、なぜそのような激しい大気現象が起こるのでしょうか。

このように地球の気象学を、そのまま当てはめても分からない現象はたくさんあります。

今回の研究成果は、系外惑星の大気循環やそれが表層環境に与える影響の探求にも応用できるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

金星の極域では強い上下方向の大気の運動が発生している? 地球では赤道上空で発生している現象です。

この“スーパーローテーション”は、どうやって維持されているのか? が長年の謎になっているんですねー

今回、探査機“あかつき”のデータから“スーパーローテーション”を維持するメカニズムが解明されています。

系外惑星の大気循環や、それが表層環境に与える影響の探求に役立つと期待されているようです。

自転速度の60倍にも達する風

金星の自転周期は地球時間で数えて243日、公転周期は225日です。

ただ、その自転と公転の向きが逆なので、金星の一日の長さは地球の117日に相当します。

一方、ゆっくり自転する金星自身を軽々と追い越してしまうほどの速度で回転しているのが、金星の分厚い大気です。

この現象は“スーパーローテーション”と呼ばれ、一番速度が大きい雲層の上端付近(高度約50~70キロ)では、自転速度の60倍にも達しているんですねー

“スーパーローテーション”が発見されたのは1960年代のことでした。

ただ、そのメカニズムは謎のまま…

過去に長期にわたって金星を周回したNASAの探査機“パイオニア・ビーナス・オービター”やヨーロッパ宇宙機関の“ビーナス・エクスプレス”でも、“スーパーローテーション”に関する仮説を確かめるための観測は行えませんでした。

日本にも、謎の多い“金星の気象”を幅広く解明することを目指した探査機があります。

2010年5月に打ち上げられ、2015年12月に金星の周回軌道に投入されたJAXAの金星探査機“あかつき”です。

“スーパーローテーション”がどのように維持されるのかを解明すること。

それが“あかつき”の最大の目標になっています。

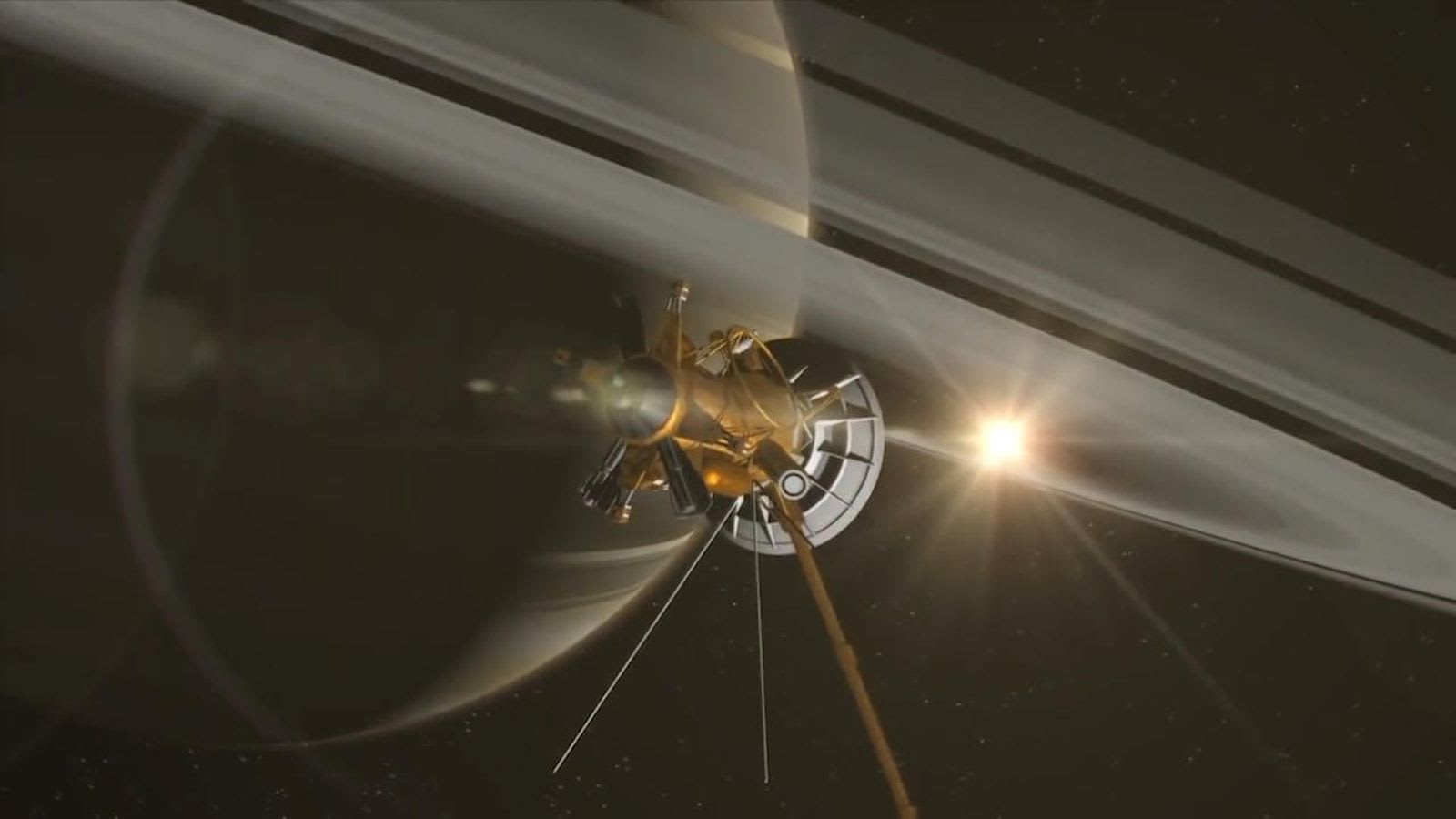

|

| “あかつき”のイメージ図。(Credit: 池下章裕、ISAS/JAXA) |

“あかつき”による紫外線と赤外線を使った観測

“あかつき”は、紫外線や赤外線といった複数の波長で金星の雲の写真を撮り続けています。

今回、北海道大学の研究グループは風速を求めるため新たな手法を開発しています。

それは、紫外線カメラで得られた画像に写る雲を追跡するものでした。

これによって達成できたのは、これまで不可能だった風速の微細構造を明らかにすること。

さらに、“スーパーローテーション”に対する大気の波や乱流の効果を見積もることもできるようになりました。

研究グループは、“スーパーローテーション”がどのように維持されているのかを調べるため、赤外線カメラで計測した温度を使用しています。

地球がそうであるように、太陽からのエネルギーが一番効率良く届くのは金星の赤道付近で、極付近が受けるエネルギーは弱くなっています。

そのため、熱い低緯度から寒い高緯度へと大気が南北方向にゆっくり循環することで熱は運ばれています。

このとき、角運動量(回転の勢い)もいっしょに運ばれてしまいます。

そう、このままでは赤道における“スーパーローテーション”を維持できなくなってしまうんですねー

詳細な分析を行ってみると、昼に加熱されて夜に冷却されることで大気が動いて生じる“熱潮汐波”が赤道領域へ角運動量を運び、低緯度での大気の加速を引き起こすことが明らかになります。

熱潮汐波とは、大気の温度が1日を周期として変化することが原因となってつくられた、潮汐と同じような大規模な気圧の波のこと。

これまで、大気中に存在する潮汐波以外の波や乱れも加速を担う候補として考えられていました。

でも、低緯度の雲頂付近では、弱くはあるが潮汐とは逆に働いていることも、今回新たに判明したことでした。

ただし、それらは赤道を離れた中高緯度では、角運動量の運搬に貢献していると考えられています。

|

| 今回明らかになった金星の“スーパーローテーション”の維持機構の模式図。(Credit: Planet-C project team) |

地球を含む惑星の大気運動を調べる

現在も観測を続ける“あかつき”ですが、これまでに取得されたデータの分析も活発に続けられていて、観測とシミュレーションの融合といった研究も進んでいます。

今後も金星大気に関する様々な発見がもたらされ、理解が進むと期待されています。

また、可能性として示唆されているのが、地球でも極端な温暖期には、ある程度のスーパーローテーションがあったということ。

地球とは大きく異なる金星大気の研究から、地球型惑星における大気の循環に関するより広い理解が得られるかもしれません。

さらに、現在発見されている4000を超える系外惑星の中でも、恒星の近くを回っている系外惑星の多くは、潮汐力によって恒星にいつも同じ面を向けて公転していると考えられています。

この状態は、非常にゆっくりと自転している金星の状態に似ているんですねー

なので、今回明らかになったシステムは系外惑星でも成り立っている可能性があります。

あまり知られていませんが、ほとんどの太陽系の惑星には大気が存在しています。

こうした地球を含む惑星の大気運動を調べるのが惑星気象学という学問です。

金星の“スーパーローテーション”は、地球では考えられない大気現象ですが、火星では数年に一回起こる大砂嵐という不思議な現象があります。

地球でも砂漠で砂嵐が起こりますが、火星では惑星全体を覆うような規模で起こっています。

木星の縞模様は東西風の流れが作り出しています。

一つ一つの縞は、東に向かう流れと西に向かう流れに対応していて、縞ごとに風の吹く方向が交互になっています。

土星の縞模様も同様です。

17世紀に発見された木星の大赤斑は巨大な高気圧ですが、300年以上消えずにいます。

“ボイジャー”などの探査によって海王星や天王星にも、秒速数百メートルの非常に速い風が吹いていることが分かっています。

太陽から遠く、外部から受け取るエネルギーが少ない惑星で、なぜそのような激しい大気現象が起こるのでしょうか。

このように地球の気象学を、そのまま当てはめても分からない現象はたくさんあります。

今回の研究成果は、系外惑星の大気循環やそれが表層環境に与える影響の探求にも応用できるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

金星の極域では強い上下方向の大気の運動が発生している? 地球では赤道上空で発生している現象です。