太陽よりも数十倍重い星が一生の最期を迎えると超新星爆発を起こし、その爆発の中心部には極めて高密度な天体“中性子星”が形成されることがあります。

多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーとも呼ばれています。

その中性子星の中でも特に強力な磁場を持つものが“マグネター”と呼ばれています。

電磁波のエネルギーの違いは、マグネターの周辺で起こっている活動の違いによるものとみられています。

なので、宇宙空間にエネルギーを放出し続けることで、自転速度が少しずつ遅くなっていくんですねー

ところが、マグネターでは自転速度が急激に変化する“グリッチ”と呼ばれる現象が時折起きています。

ほとんどのグリッチでは自転速度が速くなります。

でも、稀に自転速度が遅くなる“アンチグリッチ”も観測されています。

ただ、グリッチやアンチグリッチの原因はほとんど分からず…

それは、中性子星の平均密度が1立方センチ当たり10億トンという高密度な物質で出来ているから。

このような物質を実験室で作ることはできず、性質がほとんど理解されていなのはこのためです。

ただ、観測回数の多いグリッチについては、原因がある程度推定されています。

ほとんどの場合、グリッチではX線の放射が観測されていません。

なので、グリッチを引き起こすのはマグネターの内部での現象だと考えられています。

マグネターの表層と内部を比べると、表層の方が磁場の影響を受けやすく、減速しやすいと考えられています。

そのため、表層と内部の自転速度の差が大きくなった時、内部の運動エネルギーの一部が表層へと伝わることで、表層の自転速度が急激に速くなると考えられています。

極めて少なく、その原理はグリッチ以上に理解されていません。

それでも、これまでに考えられたアンチグリッチの発生原因としては、主に以下の3つのシナリオがあります。

1番目

近くの恒星から電気を帯びた粒子が大量に供給され、マグネターの周辺に強力な磁気圏が形成される。

磁気圏は急速にねじれつつ極域まで拡大し、ねじれが限界に達すると安定した形に再形成され、その時のエネルギー放出が自転速度を遅くさせる。

2番目

磁場の影響を受けやすい表層は、赤道領域がだんだんと膨らむように変形する。

変形が限界に達して表層が壊れたり、磁場の影響を受けにくい内部の配置が再構築されたりすることで、再び球形に近い形へと戻るが、この時の急激な形状変化が自転速度を遅くする。

3番目

マグネターの表層は個体に近く、内部は液体に近い性質を持っていると考えられている。

表層と内部の境界では渦が生成されやすく、渦の発生・位置の変化・消滅の仕方によって、表層の自転速度を低下させる現象が起こると考えられている。

今回進められたのは、2020年10月5日に“SGR 1935+215”で観測された珍しいアンチグリッチの記録に基づく、アンチグリッチが起こる原因についての研究。

アンチグリッチと電波の放出が、ほぼ同時に観測されたのは今回が初めてのこと。

おそらく、アンチグリッチと電波の放出は互いに関連しているはずです。

研究チームでは観測データと物理モデルを照合。

すると、アンチグリッチは1番目のシナリオで起こる可能性が高いことが分かりました。

なぜ、上記のようなアンチグリッチの発生原理が、これまで理解されなかったのでしょうか?

その理由の1つに、X線放射が観測されなかったことがあります。

マグネターの外部の変化を伴う現象ではX線が放射される可能性があります。

このことから、X線放射だけに注目すれば、マグネターの内部で起こる現象である3番目のシナリオの可能性が高いことになります。

でも、高速電波バーストの観測体制が整えられてからまだ日が浅いことや、今回初めてアンチグリッチと電波放出が関連付けられたことから、1番目もしくは2番目のシナリオが妥当である可能性が出てきたわけです。

さらに、電波放出のエネルギー値や、放出が短時間に留まることは、1番目のシナリオが最も適合することを示していました。

このシナリオの場合、電波はマグネターの極域近くから放出されたことになります。

今回の推定は、数少ないアンチグリッチと関連する電波放出が観測されたことで、初めて実現しました。

ただ、アンチグリッチは観測回数が極めて少なく、一方の高速電波バーストも最近理解されるようになった現象なんですねー

観測例が増えるに従って別のシナリオが検討されたり、あるいは複数のシナリオがそれぞれ別のアンチグリッチを引き起こしている可能性が出てくるかもしれません。

それでも今回の研究結果は、アンチグリッチの理論が観測事実によって初めて検証されたという意味で重要な成果になります。

研究はまだ始まったばかり、今後の観測や研究により新しい発見が期待できます。

こちらの記事もどうぞ

中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていている。一般に強い磁場を持つものが多い。

中性子星は、密度が地球の数100兆倍、磁場が地球の約1兆倍もある天体。多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーとも呼ばれています。

その中性子星の中でも特に強力な磁場を持つものが“マグネター”と呼ばれています。

マグネター(磁石星)は中性子星の一種で、10秒程度の自転周期を持つ、主にX線で輝く天体。

100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていて、磁気エネルギーを開放することで輝くと考えられている。

マグネターは、強力な磁場が高速の自転によってねじれることで、X線から電波まで幅広い領域の電磁波を放出しているので、宇宙で最も活動的な天体の一つといえます。100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていて、磁気エネルギーを開放することで輝くと考えられている。

電磁波のエネルギーの違いは、マグネターの周辺で起こっている活動の違いによるものとみられています。

マグネターの自転速度が急激に変化する現象

中心で核融合が起きている恒星とは違い、マグネターは自らエネルギーを生み出していません。なので、宇宙空間にエネルギーを放出し続けることで、自転速度が少しずつ遅くなっていくんですねー

ところが、マグネターでは自転速度が急激に変化する“グリッチ”と呼ばれる現象が時折起きています。

ほとんどのグリッチでは自転速度が速くなります。

でも、稀に自転速度が遅くなる“アンチグリッチ”も観測されています。

ただ、グリッチやアンチグリッチの原因はほとんど分からず…

それは、中性子星の平均密度が1立方センチ当たり10億トンという高密度な物質で出来ているから。

このような物質を実験室で作ることはできず、性質がほとんど理解されていなのはこのためです。

自転速度が速くなる現象“グリッチ”

中性子星の密度は、中心部に近づくにつれてさらに桁数が上がるので、理解することはより難しくなります。ただ、観測回数の多いグリッチについては、原因がある程度推定されています。

ほとんどの場合、グリッチではX線の放射が観測されていません。

なので、グリッチを引き起こすのはマグネターの内部での現象だと考えられています。

マグネターの表層と内部を比べると、表層の方が磁場の影響を受けやすく、減速しやすいと考えられています。

そのため、表層と内部の自転速度の差が大きくなった時、内部の運動エネルギーの一部が表層へと伝わることで、表層の自転速度が急激に速くなると考えられています。

自転速度が遅くなる現象“アンチグリッチ”

一方でアンチグリッチについては、これまでに観測された回数はわずか3回だけ…極めて少なく、その原理はグリッチ以上に理解されていません。

それでも、これまでに考えられたアンチグリッチの発生原因としては、主に以下の3つのシナリオがあります。

1番目

近くの恒星から電気を帯びた粒子が大量に供給され、マグネターの周辺に強力な磁気圏が形成される。

磁気圏は急速にねじれつつ極域まで拡大し、ねじれが限界に達すると安定した形に再形成され、その時のエネルギー放出が自転速度を遅くさせる。

2番目

磁場の影響を受けやすい表層は、赤道領域がだんだんと膨らむように変形する。

変形が限界に達して表層が壊れたり、磁場の影響を受けにくい内部の配置が再構築されたりすることで、再び球形に近い形へと戻るが、この時の急激な形状変化が自転速度を遅くする。

3番目

マグネターの表層は個体に近く、内部は液体に近い性質を持っていると考えられている。

表層と内部の境界では渦が生成されやすく、渦の発生・位置の変化・消滅の仕方によって、表層の自転速度を低下させる現象が起こると考えられている。

今回進められたのは、2020年10月5日に“SGR 1935+215”で観測された珍しいアンチグリッチの記録に基づく、アンチグリッチが起こる原因についての研究。

この研究を進めているのは、ライス大学のM.G.Baringさんたちのチームです。

このアンチグリッチは、発生から数時後に高速電波バーストに似た強力な(しかし高速電波バーストに比べれば弱い)電波の放出が観測されたという点で非常に珍しい現象でした。アンチグリッチと電波の放出が、ほぼ同時に観測されたのは今回が初めてのこと。

おそらく、アンチグリッチと電波の放出は互いに関連しているはずです。

|

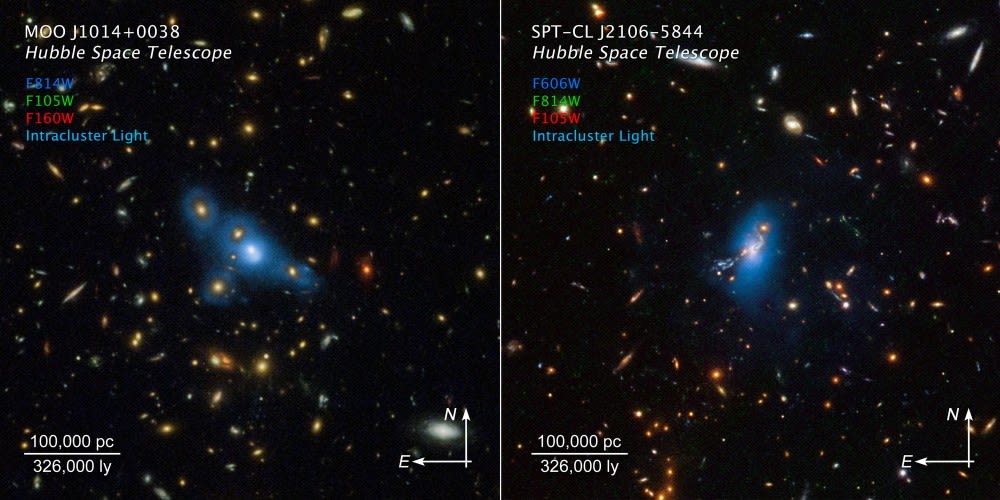

| マグネターのアンチグリッチに伴う電波放出は、マグネターの極域から放出されていると考えられている。(Credit: NASA's Goddard Space Flight Center) |

すると、アンチグリッチは1番目のシナリオで起こる可能性が高いことが分かりました。

なぜ、上記のようなアンチグリッチの発生原理が、これまで理解されなかったのでしょうか?

その理由の1つに、X線放射が観測されなかったことがあります。

マグネターの外部の変化を伴う現象ではX線が放射される可能性があります。

このことから、X線放射だけに注目すれば、マグネターの内部で起こる現象である3番目のシナリオの可能性が高いことになります。

でも、高速電波バーストの観測体制が整えられてからまだ日が浅いことや、今回初めてアンチグリッチと電波放出が関連付けられたことから、1番目もしくは2番目のシナリオが妥当である可能性が出てきたわけです。

さらに、電波放出のエネルギー値や、放出が短時間に留まることは、1番目のシナリオが最も適合することを示していました。

このシナリオの場合、電波はマグネターの極域近くから放出されたことになります。

今回の推定は、数少ないアンチグリッチと関連する電波放出が観測されたことで、初めて実現しました。

ただ、アンチグリッチは観測回数が極めて少なく、一方の高速電波バーストも最近理解されるようになった現象なんですねー

観測例が増えるに従って別のシナリオが検討されたり、あるいは複数のシナリオがそれぞれ別のアンチグリッチを引き起こしている可能性が出てくるかもしれません。

それでも今回の研究結果は、アンチグリッチの理論が観測事実によって初めて検証されたという意味で重要な成果になります。

研究はまだ始まったばかり、今後の観測や研究により新しい発見が期待できます。

こちらの記事もどうぞ