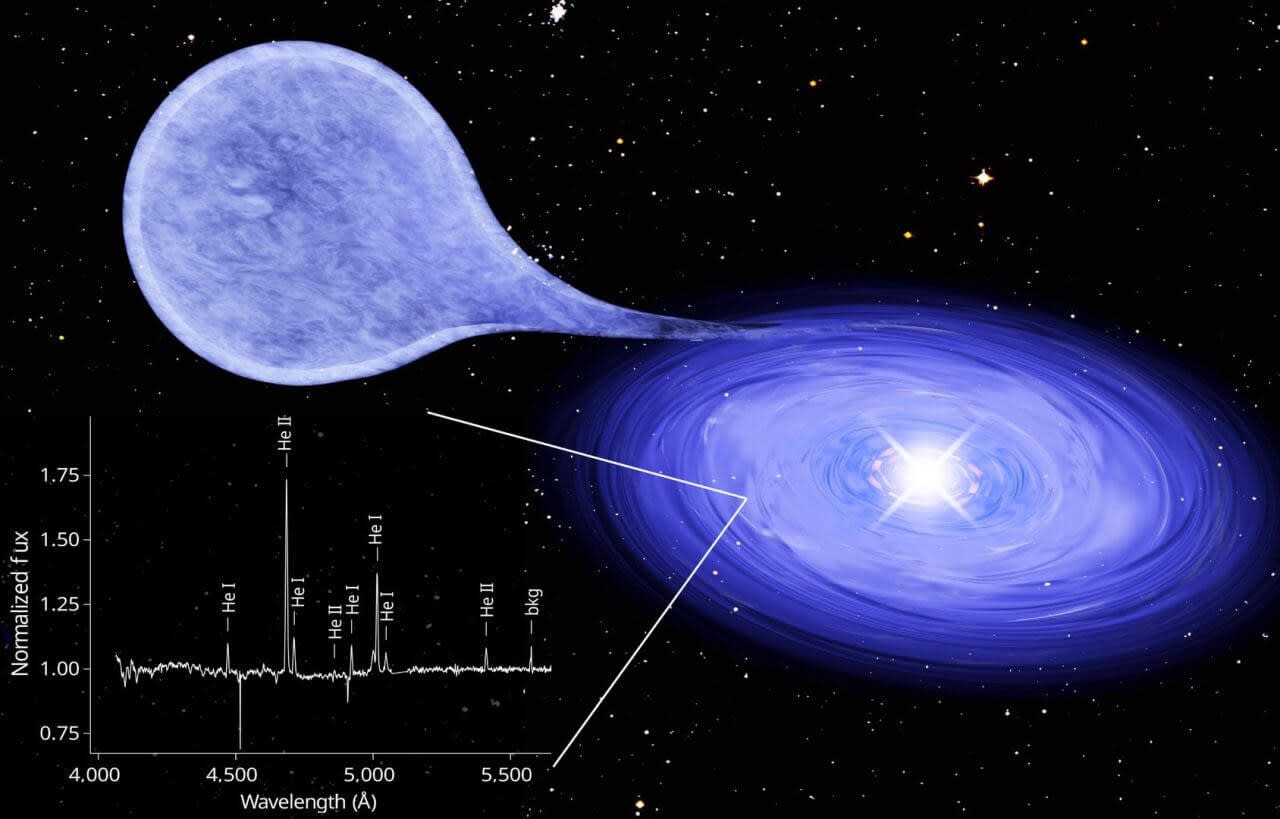

銀河で生まれた星の一部は超新星爆発を起こして、その残骸を膨大なエネルギーとともに銀河の外へ放出します。

でも、この残骸は再び銀河へと舞い戻り、次世代の星の新たな糧にもなるんですねー

今回の研究では、すばる望遠鏡とケック望遠鏡を用いて、この星の輪廻転生を通して成長する巨大銀河の様子をとらえることに初めて成功したそうで。

一方で、星を作り続けるには、銀河に降り注ぐガスの供給が絶えず必要になるはずです。

これまで、成長途上の銀河が太古の宇宙でたくさん発見されてきましたが、持続成長の原動力が宇宙誕生時の原始的なガスの供給によるものなのか、それとも死んだ星の残骸を多く再利用しているのかは、明らかになっていませんでした。

宇宙誕生時の原始的なガスは、ほとんどが水素で構成され、わずかにヘリウムを含みます。

一方、再利用されるガスは、星の核融合によって生成された重い元素を含んでいます。

研究チームは、すばる望遠鏡とケック望遠鏡の観測データを解析し、この銀河の周辺30万光年にも及ぶ広い範囲で、水素やヘリウム、炭素を検出。

そこから分かったのは、これらの元素の比率が太陽で見られるものと同等であることでした。

太陽系から110億光年も離れた太古の銀河を囲むガスが、これほど重元素に富んでいることは驚くべきことでした

このことは、この銀河で観測された星形成の速度(1年間に太陽80個分ほどの星が生まれる)を、遥かに上回るもの。

そう、ガスの再利用だけで銀河の成長を促すことができることを示しているんですねー

私たちの身の回りに存在するバリオンと呼ばれる通常の物質は、実は大半が銀河の外にありますが、希薄な銀河間ガスを直接観測することは極めて難しいことです。

その意味で、銀河形成の理解に向けて大きく前進したといえるのかもしれません。

この研究では、水素と重い元素の比率を測定するために、すばる望遠鏡に搭載された多天体近赤外撮像分光装置“MOIRCS(Multi-object Infrared Camera and Spectrograph:モアックス)”で撮られた水素ガスのデータが非常に重要な役割を果たしたそうですよ。

こちらの記事もどうぞ

でも、この残骸は再び銀河へと舞い戻り、次世代の星の新たな糧にもなるんですねー

今回の研究では、すばる望遠鏡とケック望遠鏡を用いて、この星の輪廻転生を通して成長する巨大銀河の様子をとらえることに初めて成功したそうで。

|

| 星屑を再利用しながら成長し続ける巨大銀河のイメージ図。超新星爆発やブラックホールの活動によって銀河の外へ放出された星の残骸が再び銀河内部へ送り返されることで、爆発的な星形成が絶えず維持され、より大きな銀河へ成長することを手助けする。背景はマウナケア山頂域に並ぶ、すばる望遠鏡とケック望遠鏡。(Credit: 精華大学/NAOJ) |

太古の宇宙で見つかる銀河はどうやって成長を持続しているのか

宇宙の大規模構造に沿って淡く分布するガスは、銀河が新しい星を形成するための材料になります。宇宙の大規模構造は、100万光年以上という巨大なスケールで広がる銀河や物質から構成される泡状の構造。銀河がほとんど存在しない領域“ボイド”や、逆に銀河が多く集まる“フィラメント構造”など、銀河が偏って存在する構造のこと。宇宙初期の急加速膨張であるインフレーションの際に生じた密度ゆらぎがもとになり、さらにダークマターがその重力によって物質を集めるきっかけとなったことで成長していった構造と考えられている。

星が超新星爆発で最期を迎えると、ガスが銀河の外に排出されることがあります。一方で、星を作り続けるには、銀河に降り注ぐガスの供給が絶えず必要になるはずです。

これまで、成長途上の銀河が太古の宇宙でたくさん発見されてきましたが、持続成長の原動力が宇宙誕生時の原始的なガスの供給によるものなのか、それとも死んだ星の残骸を多く再利用しているのかは、明らかになっていませんでした。

太古の銀河を囲むガスは重元素に富んでいる

この疑問に答えるため、清華大学、早稲田大学、マックス・プランク宇宙物理学研究所を中心とする国際研究チームは、110億年前の宇宙にある巨大銀河を観測しています。宇宙誕生時の原始的なガスは、ほとんどが水素で構成され、わずかにヘリウムを含みます。

一方、再利用されるガスは、星の核融合によって生成された重い元素を含んでいます。

研究チームは、すばる望遠鏡とケック望遠鏡の観測データを解析し、この銀河の周辺30万光年にも及ぶ広い範囲で、水素やヘリウム、炭素を検出。

そこから分かったのは、これらの元素の比率が太陽で見られるものと同等であることでした。

太陽系から110億光年も離れた太古の銀河を囲むガスが、これほど重元素に富んでいることは驚くべきことでした

天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼び、水素に対する重元素の割合は重元素量と呼ぶ。重元素は恒星内部の核融合反応により合成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出される。なので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていない初期の宇宙では、現在の宇宙に比べて重元素量が低かったと考えられている。

星屑の再利用だけで銀河の成長を促すことができる

研究チームは、銀河を取り巻くガスの動きをシミュレーションと比較することによって、一年間に太陽700個分に相当するガスが銀河に還流していることを明らかにしています。このことは、この銀河で観測された星形成の速度(1年間に太陽80個分ほどの星が生まれる)を、遥かに上回るもの。

そう、ガスの再利用だけで銀河の成長を促すことができることを示しているんですねー

私たちの身の回りに存在するバリオンと呼ばれる通常の物質は、実は大半が銀河の外にありますが、希薄な銀河間ガスを直接観測することは極めて難しいことです。

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきている。その“バリオン”も、星や銀河、星間ガスなどとして観測されている量はおよそ半分で、残り半分はまだ見つかっていない。これが“ミッシング(行方不明の)バリオン問題”。ミッシングバリオンは宇宙の構造形成シミュレーションから、網の目のような宇宙の大規模構造に沿って分布しているのではないかと予想されている。

この希薄なガスの中の重元素を特定しただけでなく、運動状態をもとらえることに成功したわけです。その意味で、銀河形成の理解に向けて大きく前進したといえるのかもしれません。

この研究では、水素と重い元素の比率を測定するために、すばる望遠鏡に搭載された多天体近赤外撮像分光装置“MOIRCS(Multi-object Infrared Camera and Spectrograph:モアックス)”で撮られた水素ガスのデータが非常に重要な役割を果たしたそうですよ。

こちらの記事もどうぞ