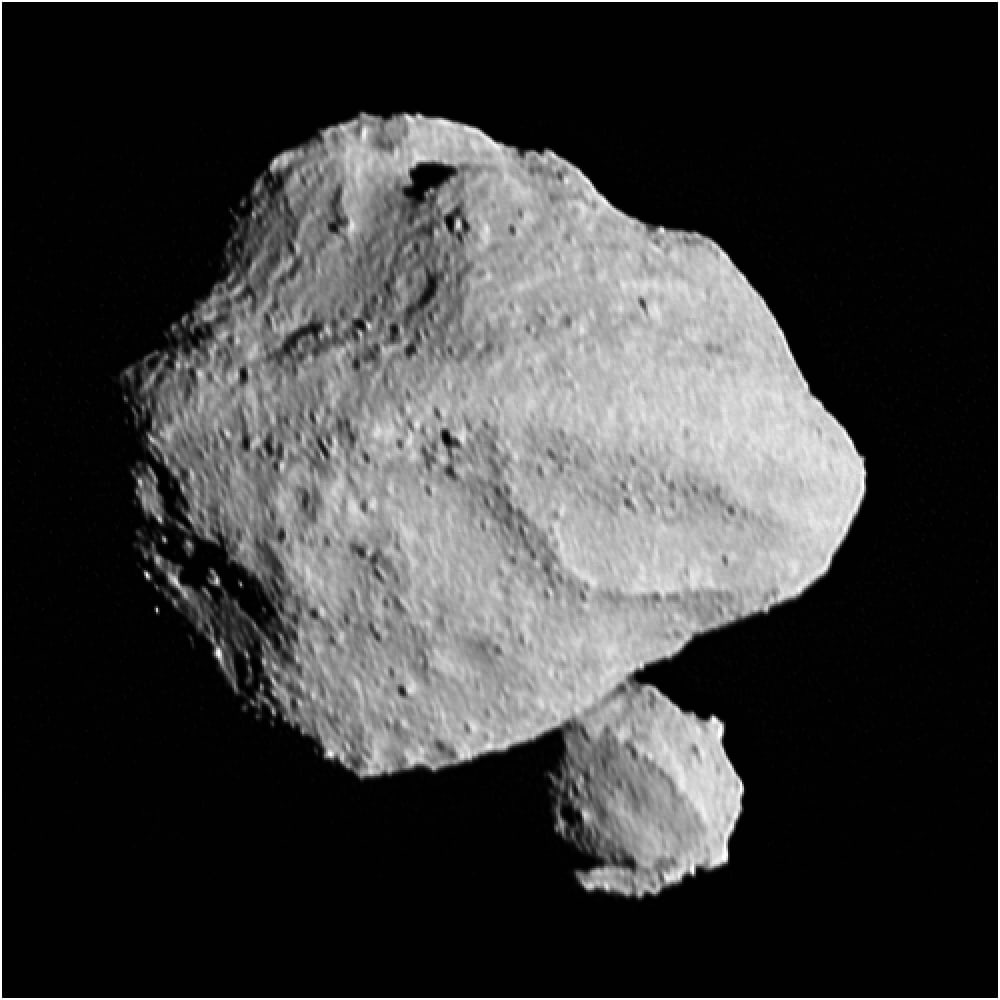

地球の準衛星になっている小惑星“469219 Kamo oalewa(カモオアレワ)”。

この小惑星は、ひょっとすると月から飛び出した破片かもしれないんですねー

この可能性を改めて示した研究成果が、アリゾナ大学の大学院生Jose Daniel Castro-Cisnerosさんを筆頭とする研究チームから発表されました。

研究チームによると、月の破片がカモオアレワのように数百万年にわたって、地球と似たような軌道を公転する小惑星となる確率は低いものの、ありえないことではないそうです。

当初、“2016 HO3”という仮符号で呼ばれていたのが、後にハワイ語で「振動する破片・断片」を意味するカモオアレワに改名されています。

地上から観測したカモオアレワのスペクトル(光の波長ごとの強度分布)が、アポロ計画で採取された月の石と一致したことから、カモオアレワは天体衝突などで飛び出した月の破片ではないかと考えられています。

現在のカモオアレワの公転周期は地球とほぼ同じ1年。

地球からはカモオアレワがヒル球(※1)の外側で一緒に公転しているように見えます。

衛星のように見えるのはあくまでも地球を基準とした場合。

太陽を基準にすれば、地球の公転軌道付近で太陽を周回する小惑星の軌道が描かれることになります。

研究チームによると、カモオアレワは準衛星の中でも特徴的な公転運動をしているそうです。

現在のカモオアレワは地球の準衛星ですが、約100年前までは地球から見て太陽の反対側を中心とした馬蹄形の軌道を公転していて、約300年後からは再び馬蹄形の軌道を公転するようになると見られています。

でも、地球と月の重力を振り切るのに十分な運動エネルギーが与えられたカモオアレワのような月の破片のスピードは、このような軌道に進入するには速すぎるんですねー

そこで、今回の研究では、太陽系の惑星全ての重力を正確に再現した数値シミュレーションを開発。

月面の様々な場所から様々な速度で飛び出した後に、太陽からの平均距離0.98~1.02天文単位(※2)の範囲にしばらく留まると仮定して、破片の動きを分析しています。

アテン群は、地球横断小惑星(Earth-crossing asteroids)のグループの一つで、軌道長半径が1天文単位より小さく、太陽から最も遠くなる位置“遠日点”までの距離が0.983天文単位より大きな軌道を持つ小惑星。

アポロ群も地球横断小惑星(Earth-crossing asteroids)のグループの一つ。

地球より大きな軌道長半径を持つ小惑星で、地球に非常に近付くことがあるので潜在的な脅威ともいえます(軌道長半径が地球のそれに近いほど、軌道を横断するのに必要な離心率は小さくなる)。

離心率が大きいものだと近日点が水星より内側にあったり、遠日点が海王星の外側にあったりすることもあります。

そして、アテン群やアポロ群のような軌道で公転しない破片6.6%の内訳は、馬蹄形の軌道を公転する破片が5.8%、カモオアレワのように馬蹄形の軌道と準衛星の軌道を遷移する破片が0.8%になりました。

また、月の公転方向とは反対側(地球上から見て西側)の半球から、月の脱出速度(毎秒2.4キロ)をわずかに上回る速度で飛び出すことで、月面から飛び出した破片がカモオアレワのような軌道に入る可能性が最も高いこともシミュレーションから示されました。

この結果をもとに研究チームでは、カモオアレワが月から飛び出した破片である可能性が高まったと結論付けています。

今後は、このような軌道に入ることを可能にした条件の特定や年齢の推定を進めていくそうです。

でも、本当にカモオアレワは月の破片なのでしょうか?

この疑問に結論を出すには、さらなる研究が必要になってきます。

カモオアレワは、中国が2025年に打ち上げを計画している小惑星探査ミッション“鄭和(チェン・フー)”でサンプルリターンの対象になっているので、そう遠くはない内に答えが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

この小惑星は、ひょっとすると月から飛び出した破片かもしれないんですねー

この可能性を改めて示した研究成果が、アリゾナ大学の大学院生Jose Daniel Castro-Cisnerosさんを筆頭とする研究チームから発表されました。

研究チームによると、月の破片がカモオアレワのように数百万年にわたって、地球と似たような軌道を公転する小惑星となる確率は低いものの、ありえないことではないそうです。

|

| 図1.地球と月の近くを移動する小惑星“469219 Kamo oalewa(カモオアレワ)”のイメージ図。(Credit: Addy Graham/University of Arizona) |

1年周期で地球を周回している衛星のように見える天体

カモオアレワは2016年4月27日にハワイの掃天観測プロジェクト“パンスターズ(Pan-STARRS)”によって発見された幅46~58メートルと推定される小惑星です。当初、“2016 HO3”という仮符号で呼ばれていたのが、後にハワイ語で「振動する破片・断片」を意味するカモオアレワに改名されています。

地上から観測したカモオアレワのスペクトル(光の波長ごとの強度分布)が、アポロ計画で採取された月の石と一致したことから、カモオアレワは天体衝突などで飛び出した月の破片ではないかと考えられています。

現在のカモオアレワの公転周期は地球とほぼ同じ1年。

地球からはカモオアレワがヒル球(※1)の外側で一緒に公転しているように見えます。

※1.ヒル球(Hill sphere)は、重い天体を周回する別の天体(例えば太陽を公転する地球)の重力が、重い天体の重力を上回る範囲のこと。太陽を周回する地球のヒル球は、半径約150万キロ(地球から月までの距離の約4倍)。地球のヒル球に入り込んで一時的に地球を周回する天体はミニムーンとも呼ばれている。

このように1年周期で地球を周回している衛星のように見える天体は、“準衛星(Quasi-satelite)”と呼ばれています。衛星のように見えるのはあくまでも地球を基準とした場合。

太陽を基準にすれば、地球の公転軌道付近で太陽を周回する小惑星の軌道が描かれることになります。

| 小惑星カモオアレワの軌道を描いた動画。動画では太陽(Sun)を中心とした動きと地球(Earth)から見た動きの両方が黄色の線で示されている。カモオアレワは太陽を中心に公転する小惑星だが、地球から動きを観測すると地球を公転する衛星のように見える。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

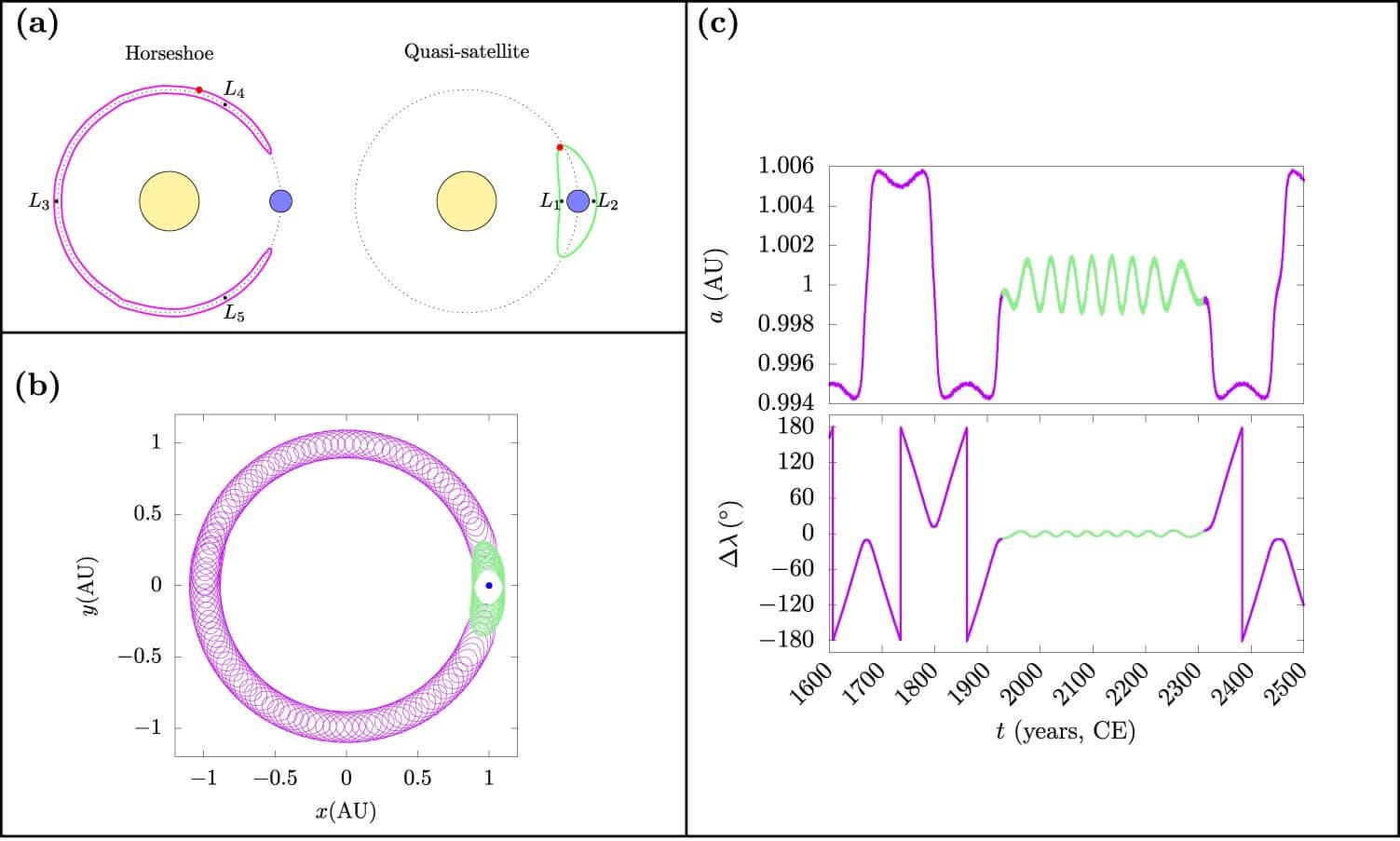

現在のカモオアレワは地球の準衛星ですが、約100年前までは地球から見て太陽の反対側を中心とした馬蹄形の軌道を公転していて、約300年後からは再び馬蹄形の軌道を公転するようになると見られています。

|

| 図2.a:地球に似た約1年周期の軌道を公転する小惑星の地球から見た動き。左は馬蹄形の軌道(紫)、右は準衛星の軌道(緑)。 b:馬蹄形の軌道と準衛星の軌道を遷移する小惑星カモオアレワの特徴的な動き。 c:小惑星カモオアレワの西暦1600年~2500年までの軌道長半径と、太陽を中心とした角度で示された地球に対する相対的な平均位置。(Credit: Castro-Cisneros et al.) |

月面から飛び出した破片がカモオアレワのような軌道に入る可能性

カモオアレワは、このような軌道の変遷を数十万年~数百万年という長期間にわたって繰り返す可能性が過去の研究で示されていました。でも、地球と月の重力を振り切るのに十分な運動エネルギーが与えられたカモオアレワのような月の破片のスピードは、このような軌道に進入するには速すぎるんですねー

そこで、今回の研究では、太陽系の惑星全ての重力を正確に再現した数値シミュレーションを開発。

月面の様々な場所から様々な速度で飛び出した後に、太陽からの平均距離0.98~1.02天文単位(※2)の範囲にしばらく留まると仮定して、破片の動きを分析しています。

※2.1天文単位は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当する。

シミュレーションの結果が示していたのは、月から飛び出した破片の大多数は、アテン群やアポロ群のような軌道で太陽を公転する小惑星になるものの、破片全体のうち6.6%は一時的に地球の公転軌道付近で太陽を周回する可能性があることでした。アテン群は、地球横断小惑星(Earth-crossing asteroids)のグループの一つで、軌道長半径が1天文単位より小さく、太陽から最も遠くなる位置“遠日点”までの距離が0.983天文単位より大きな軌道を持つ小惑星。

アポロ群も地球横断小惑星(Earth-crossing asteroids)のグループの一つ。

地球より大きな軌道長半径を持つ小惑星で、地球に非常に近付くことがあるので潜在的な脅威ともいえます(軌道長半径が地球のそれに近いほど、軌道を横断するのに必要な離心率は小さくなる)。

離心率が大きいものだと近日点が水星より内側にあったり、遠日点が海王星の外側にあったりすることもあります。

そして、アテン群やアポロ群のような軌道で公転しない破片6.6%の内訳は、馬蹄形の軌道を公転する破片が5.8%、カモオアレワのように馬蹄形の軌道と準衛星の軌道を遷移する破片が0.8%になりました。

また、月の公転方向とは反対側(地球上から見て西側)の半球から、月の脱出速度(毎秒2.4キロ)をわずかに上回る速度で飛び出すことで、月面から飛び出した破片がカモオアレワのような軌道に入る可能性が最も高いこともシミュレーションから示されました。

この結果をもとに研究チームでは、カモオアレワが月から飛び出した破片である可能性が高まったと結論付けています。

今後は、このような軌道に入ることを可能にした条件の特定や年齢の推定を進めていくそうです。

でも、本当にカモオアレワは月の破片なのでしょうか?

この疑問に結論を出すには、さらなる研究が必要になってきます。

カモオアレワは、中国が2025年に打ち上げを計画している小惑星探査ミッション“鄭和(チェン・フー)”でサンプルリターンの対象になっているので、そう遠くはない内に答えが得られるかもしれませんね。

今回の研究成果をまとめた論文は、“Nature Communications Earth & Environment”に掲載されました。

こちらの記事もどうぞ