鉄より重い元素が、宇宙でどのように生成されるのかはよく分かっていません。

ただ、生成過程を調べるヒントの1つに、古い年代の恒星に含まれている元素の比率があり、生成過程を考察する上で注目されています。

今回の研究では、天の川銀河にある42個の恒星の恒星元素存在量を詳しく調べ、元素の生成過程を推定しています。

その結果、“r過程”によって原子量260以上(※1)の原子核が大量に生成され、その後の自発核分裂で銀や重いランタノイド(※2)などの中程度の重さの元素が生成されたことが分かりました。

このことは重い元素の生成過程を調べる上で重要な発見になるようです。

r過程も間接的ながら中程度の重さの元素の供給源になる

化学反応の基本となる“元素”は、これまでに118種類が発見されていて、宇宙に豊富に存在する元素に限っても90種類前後が存在しています。

これらのうち、誕生直後の宇宙で大量に生成されたのは水素とヘリウム(原子番号1と2)のみで、残りの大部分は恒星の活動によって直後、または間接的に生成されたと考えられています。

ただ、恒星のエネルギー源となる核融合反応では、鉄(原子番号26)までしか生成されないんですねー

なので、鉄より重い元素が生成されるには、異なるプロセスが必要になります。

その中でも特に注目されているのは、超新星爆発や中性子星同士の合体で発生するとされる“r過程”です。

r過程では数秒という短時間で原子核に大量の中性子が付着。

その後に起こる放射性改変(β崩壊)によって重い元素が生成されます。

その反応速度の速さから、ビスマス(原子番号83)より重い元素を作るプロセスは、実質的にr過程のみとなります。

一方で考えられているのは、r過程は重い元素だけでなく、中程度の重さを持つ元素の生成過程にも間接的に関わっていることです。

r過程で生成される原子核は不安定で、自然に核分裂をする“自発核分裂”を起こし、およそ半分くらいの重さを持つ2つの原子核に分裂することもあります。

分裂した破片が中程度の重さの元素に当たるので、r過程も間接的ながら中程度の重さの元素の供給源になると考えられています。

ただ、中程度の重さの元素を作るプロセスはr過程の他にもs過程(※3)などがあり、複数の生成プロセスが混在していると考えられます。

このこと知ることは、r過程によってどの程度重い元素が生成されたのかを知ることに繋がり、結果としてr過程で起こる基本的な核反応の理解にも繋がるので、これは重要なことになります。

原子量260以上の原子核もr過程により生成されている

今回の研究では、天の川銀河に存在する42個の古い年代の恒星について観測を実施。

これにより、セレンからトリウムまでの31種類の元素の存在量を詳細に調べています。

さらに、観測に選ばれた恒星には、年代が古いだけでなく、過去の観測データも充実しているという特徴がありました。

そして、この元素の存在量からr過程によって間接的に生成されたであろう元素を特定。

r過程が、どの程度重い原子核まで進行したのかを逆算することで推定しています。

核分裂する原子核は、ほぼ同じ重さの破片に2分割されることは稀であり、やや重い破片とやや軽い破片とに分裂することが大半です。

この場合、やや重い破片に由来する元素と、やや軽い破片に由来する元素の存在量が多くなるだけでなく、両者に相関関係が見られるはずです。

この相関関係から、それぞれの破片の重さを推定することができれば、分裂する前の原子核は単純な足し算で算出することが可能になります。

研究の結果分かったのは、ルテチウムから銀(原子番号44~47、原子量99~100)までの元素と、ユウロピウムから白金(原子番号63~78、原子量150以上)までの元素との間に、存在量の相関関係があること、隣接する元素に相関関係は見られなかったこと(注4)。

これらの元素は、それぞれ自発核分裂の破片に由来する可能性が高いことが分かりました。

この数値は原子量なので、具体的な元素名を与えることはできていません(※5)。

r過程の研究でも、これほど重い原子核が生成されるという予測は少ないので、この結果はとても興味深いものでした。

また、核分裂のモデルを適切に考えるには、核分裂の条件面を絞り込むことが重要です。

でも、核実験の実測データを得ることなく条件を絞り込める機会は少ないので、今回の研究結果は特に極端な重い原子核の自発核分裂に関する重要なデータとなり得ます。

こちらの記事もどうぞ

ただ、生成過程を調べるヒントの1つに、古い年代の恒星に含まれている元素の比率があり、生成過程を考察する上で注目されています。

今回の研究では、天の川銀河にある42個の恒星の恒星元素存在量を詳しく調べ、元素の生成過程を推定しています。

その結果、“r過程”によって原子量260以上(※1)の原子核が大量に生成され、その後の自発核分裂で銀や重いランタノイド(※2)などの中程度の重さの元素が生成されたことが分かりました。

このことは重い元素の生成過程を調べる上で重要な発見になるようです。

※1.原子核に含まれる陽子と中性子の合計数を原子量と呼ぶ。

※2.ランタン(原子番号57)からルテチウム(原子番号71)までの元素の総称。液晶ディスプレイや永久磁石など、先端産業に欠かせない用途を持つ元素が多数含まれている。今回の研究ではユウロピウム(原子番号63)以降のランタノイドの生成過程に原子量260以上の原子核が関与していると推定される。

※2.ランタン(原子番号57)からルテチウム(原子番号71)までの元素の総称。液晶ディスプレイや永久磁石など、先端産業に欠かせない用途を持つ元素が多数含まれている。今回の研究ではユウロピウム(原子番号63)以降のランタノイドの生成過程に原子量260以上の原子核が関与していると推定される。

この研究は、ミシガン大学のIan U. Roedererさんたちの研究チームが進めています。

|

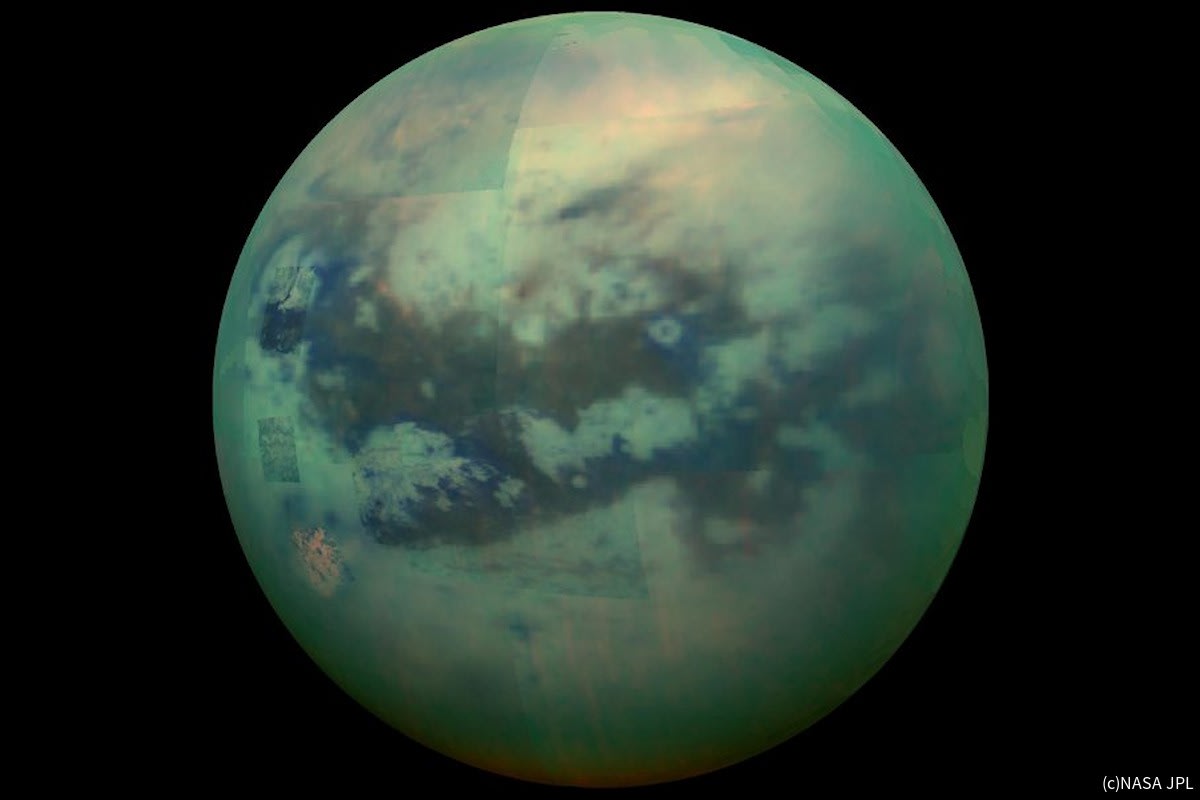

| 図1.中性子星同士の衝突は、r過程で重元素が生じる代表的な現場となる。(Credit: National Science Foundation, LIGO, Sonoma State University, A. Simonnet / Edited: MIT News) |

r過程も間接的ながら中程度の重さの元素の供給源になる

化学反応の基本となる“元素”は、これまでに118種類が発見されていて、宇宙に豊富に存在する元素に限っても90種類前後が存在しています。

これらのうち、誕生直後の宇宙で大量に生成されたのは水素とヘリウム(原子番号1と2)のみで、残りの大部分は恒星の活動によって直後、または間接的に生成されたと考えられています。

ただ、恒星のエネルギー源となる核融合反応では、鉄(原子番号26)までしか生成されないんですねー

なので、鉄より重い元素が生成されるには、異なるプロセスが必要になります。

その中でも特に注目されているのは、超新星爆発や中性子星同士の合体で発生するとされる“r過程”です。

r過程では数秒という短時間で原子核に大量の中性子が付着。

その後に起こる放射性改変(β崩壊)によって重い元素が生成されます。

その反応速度の速さから、ビスマス(原子番号83)より重い元素を作るプロセスは、実質的にr過程のみとなります。

一方で考えられているのは、r過程は重い元素だけでなく、中程度の重さを持つ元素の生成過程にも間接的に関わっていることです。

r過程で生成される原子核は不安定で、自然に核分裂をする“自発核分裂”を起こし、およそ半分くらいの重さを持つ2つの原子核に分裂することもあります。

分裂した破片が中程度の重さの元素に当たるので、r過程も間接的ながら中程度の重さの元素の供給源になると考えられています。

ただ、中程度の重さの元素を作るプロセスはr過程の他にもs過程(※3)などがあり、複数の生成プロセスが混在していると考えられます。

※3.漸近巨星分枝星と呼ばれる、恒星の寿命の後期に達した恒星内で起こる、原子核の中性子の吸収とそれに伴う崩壊で原子番号が上がっていくプロセス。s過程の名は、数秒未満という“速い(Rapid)”過程であるr過程とは異なり、数千年以上かかる“遅い(Slow)”過程であることに由来する。

それでは、r過程が中程度の重さの元素の生成にどの程度関わっているのでしょうか?このこと知ることは、r過程によってどの程度重い元素が生成されたのかを知ることに繋がり、結果としてr過程で起こる基本的な核反応の理解にも繋がるので、これは重要なことになります。

原子量260以上の原子核もr過程により生成されている

今回の研究では、天の川銀河に存在する42個の古い年代の恒星について観測を実施。

これにより、セレンからトリウムまでの31種類の元素の存在量を詳細に調べています。

さらに、観測に選ばれた恒星には、年代が古いだけでなく、過去の観測データも充実しているという特徴がありました。

そして、この元素の存在量からr過程によって間接的に生成されたであろう元素を特定。

r過程が、どの程度重い原子核まで進行したのかを逆算することで推定しています。

核分裂する原子核は、ほぼ同じ重さの破片に2分割されることは稀であり、やや重い破片とやや軽い破片とに分裂することが大半です。

この場合、やや重い破片に由来する元素と、やや軽い破片に由来する元素の存在量が多くなるだけでなく、両者に相関関係が見られるはずです。

この相関関係から、それぞれの破片の重さを推定することができれば、分裂する前の原子核は単純な足し算で算出することが可能になります。

研究の結果分かったのは、ルテチウムから銀(原子番号44~47、原子量99~100)までの元素と、ユウロピウムから白金(原子番号63~78、原子量150以上)までの元素との間に、存在量の相関関係があること、隣接する元素に相関関係は見られなかったこと(注4)。

これらの元素は、それぞれ自発核分裂の破片に由来する可能性が高いことが分かりました。

※4.今回の研究の場合、セレンからモリブデンまで(原子番号34~42)、およびカドミウムからサマリウムまで(原子番号48~62)。

この結果から、これらを含む古い年代の恒星が生成される以前に発生したr過程では、原子量260以上の原子核が生じていたことが推定されました。この数値は原子量なので、具体的な元素名を与えることはできていません(※5)。

※5.r過程では、最初に大量の中性子が原子核に吸収されるが、この段階では元素名を定める原子番号は変化しない。その後のβ崩壊で陽子に変化すると初めて原子番号が上がり、元素名も変化する。自発核分裂は必ずしもβ崩壊が終了した後に起こるとは限らず、いつでも起こりうるので、原子量260以上の原子核がどの元素にあたるのかを特定することはできない。

でも、この重さの原子核は、r過程が起こる環境と類似している核兵器の爆発現場で生成されるものではなく(※6)、加速器でごく少量生成されるのみ。r過程の研究でも、これほど重い原子核が生成されるという予測は少ないので、この結果はとても興味深いものでした。

※6.1952年に行われたアイビー・マイク実験(世界初の水爆実験)では、爆発雲や放射性降下物の分析により、当時未知の元素であったアインスタイニウム(原子番号99)とフェルミウム(原子番号100)が発見され、原子量255までの原子核が生成することが確認されている。

原子量260以上の原子核が生成されるという結果は、r過程の研究において興味深いものです。また、核分裂のモデルを適切に考えるには、核分裂の条件面を絞り込むことが重要です。

でも、核実験の実測データを得ることなく条件を絞り込める機会は少ないので、今回の研究結果は特に極端な重い原子核の自発核分裂に関する重要なデータとなり得ます。

こちらの記事もどうぞ