太陽系には無数に小惑星が存在していますが、実はその年齢を知ることは一般的に困難なんですねー

小惑星の年齢は、表面にあるクレーターの密度が推定の大きな手掛かりとなります。

ただ、この手法が使えるのは、探査機による接近観測が行われたほんの一握りの小惑星に限られてしまいます。

今回の研究では、NASAの小惑星探査機“Lucy(ルーシー)”が接近観測を行った152830番小惑星ディンキネシュの衛星セラムについて、力学的なシミュレーションを通じて年齢推定を行っています。

その結果、セラムの年齢はわずか200~300万歳で、相当に若いことが示されました。

さらに、この年齢はクレーターの密度を元に推定された年齢と一致していたんですねー

力学的な年齢推定は、望遠鏡などを用いた遠隔的な観測方法に適用できる手法です。

このことから、無数に存在する小惑星への幅広い適用が期待されます。

小惑星はいつ形成されたのか

太陽系に無数に存在する小惑星は、いつ形成されたのでしょうか?

一昔前までは、一律に太陽系誕生時の約45億年前と考えられてきました。

でも、各国の小惑星探査機が小惑星の接近探査を行えるようになると、かなり最近になってから形成されたかもしれない、若い小惑星候補が見つかるようになってきました。

では、小惑星の年齢はどのように推定するのでしょうか?

その一つが、天体衝突で生じたクレーターの密度を測る方法です。

小さな小惑星には、表面を更新するような地質活動が無いので、クレーターの数は増えていく一方だと考えられています。

なので、小惑星の表面にあるクレーターの面積当たりの数を計測することで、年齢を推定することができます。

ただ、この手法は比較的正確に年齢を推定できる一方で、高価な小惑星探査機を打ち上げて表面の詳細な画像を得なければならないという難点もあります。

130万個以上発見されている小惑星の中で、探査機が接近探査を行ったのはほんの数十個ほど。

このため、正確な年齢を推定できたのは、ほんの一握りの小惑星になります。

偶然発見された小惑星の衛星

152830番小惑星ディンキネシュはNASAの小惑星探査機“ルーシー”による探査対象の小惑星です。

2023年11月の接近探査と写真撮影では、ディンキネシュとは別の未知の天体が撮影されていました。(※1)

この天体はディンキネシュの衛星で、セラムと名付けられています。

このセラムは、小惑星帯で接近探査の対象となった最も小さな天体の一つになりました。

これらの天体を間近で探査することから、ミッションと探査機の名前は、エチオピアで見つかった有名な化石人骨の“Lucy”に因んで名付けられています。

ちなみに、ルーシーは約320万年前に生息していたアウストラロピテクス・アファレンシスの一体。

小惑星ディンキネシュは、ルーシーの発見地であるエチオピアのアムハラ語での愛称に因んでいます。

ディンキネシュは、“あなたは驚異的だ”を意味していて、人類学におけるこの化石の重要性を表しています。

一方の衛星セラムは、2000年に発見された約332万年前のアウストラロピテクス・アファレンシスの化石人骨に因んでつけられた愛称で、アムハラ語で“平和”を意味します。

発見地が民族対立によって情勢が不安定な場所なので、あえて平和に対する願いを込めた名称となっています。

また、セラムは推定年齢3歳と、化石として残りにくい幼児だったことや、他の幼児化石と比べて保存状態が極めて良く、全身の約60%が見つかっていることから、発見が重要視されています。

偶然発見された衛星セラムも、ある意味で探査が予定されていたディンキネシュよりも興味深い観測対象だと言えます。

セラムは、その形状から2つの天体がくっついている“接触二重小惑星”だと推定されています。

接触二重小惑星自体はイトカワなど複数の発見例がありますが、衛星としての接触二重小惑星はセラムが初めての発見でした。

接触二重小惑星という形態に加え、直径約220メートルという小ささや、主星であるディンキネシュの大きさと形状から、セラムは大小様々な岩石が緩く結合した“ラブルパイル天体(rubble pile:瓦礫の積み重なり)”で、過去にディンキネシュから分裂した岩塊で形成されていることが予測されています。

これらの事実や予測は、セラムがディンキネシュと同時ではなく、別々のタイミングで生成された若い天体であることを示唆していました。

衛星セラムに働く力から年齢を予測

今回の研究では、セラムが形成されてからどのくらいの年数が経過したのかを、推定するためのシミュレーションを実施しています。

これは、セラムの形状が不規則なことや、小惑星の衛星という状況にあったため可能となった研究でした。

セラムのような状況にある天体に働く力は主に2つあります。

1つ目は潮汐力です。

セラムは、瓦礫の山と例えられるほど岩石同士の結合が緩いラブルパイル天体。

このため、自分自身の自転によって岩石が徐々に赤道付近に蓄積されていきます。

赤道付近の直径が大きくなるほど主星のディンキネシュから受ける潮汐力は大きくなるので、セラムの自転速度もその影響で変化します。

一方、セラムのような形状の天体には、もう1つの力“YORP効果(ヤルコフスキー・オキーフ・ラジエフスキー・パダック効果)”(※2)が働きます。

これによって、自転速度を加速または減速させる力が働くことになります。

セラムは、ディンキネシュとの連星と見做せるので、“BYORP効果(連星YORP効果)”の下で予測が行われました。

研究チームは、セラムに対する力学的なシミュレーションを100万回実施。

ディンキネシュからセラムが分裂して、現在の自転周期や公転周期に落ち着くまでにかかる時間を算出しています。

このシミュレーションは、現在のセラムにかかる潮汐力とBYORP効果が、互いに平衡状態(力が釣り合っている状態)に達しているという仮定の下で算出。

その結果、セラムが現在の状態になるまでにかかった時間は、中央値が297万年、最も出現する頻度が高いのは200~204万年という数値となりました。

このことから、研究チームはセラムの年齢は200~300万歳という結果をまとめています。

1億歳未満が“若い”と表現される天文学の世界において、200~300万歳と推定されるセラムの年齢は相当若いもの。

このことから、研究チームはプレスリーリース上で“赤ちゃん”と表現しています。

そして、偶然にも衛星セラムの年齢は、名前の由来となった幼児化石のセラムと同年代か、それよりも若いのかもしれません。

コストが低く多くの小惑星に適用できる年齢推定方法

今回の研究で重要な点は2つあります。

まず1つは、今回の研究で推定されたセラムの年齢が、これまでのクレーターの密度で測定する方法と同じだったという点です。

お互いに推定方法が全く異なっていて、使用されたデータにも共通点が無いのに同じ結果が得られたことを踏まえると、約200~300万歳というセラムの推定年齢は、正しい可能性が極めて高いことを示唆しています。

もう1つは、今回の推定方法が、原理的には接近探査を行っていない天体にも適用できるという点です。

クレーターの密度で年齢を推定するには、解像度の高い表面の撮影画像が必要となります。

そのためには、高価な探査機を送り込まなければなりません。

一方、今回の力学的シミュレーション研究を行うには、地上に設置された望遠鏡で観察した結果を使用すればいいので、コストは大幅に低くなり、適用可能な小惑星は大幅に増えることになります。

ただ、力学的シミュレーションでは、適用できるのが連星関係にある小惑星で、なおかつYORP効果が見られるほど小さな天体に限定されてしまいます。

さらに、大きさが推定可能なほど十分な観測記録が必要となるなど、ある程度の制約もあります。

それでも、この方法にはクレーターを利用する方法と比べて、ずっと多くの小惑星に適用できるという利点があります。

多数の小惑星の年齢を推定できれば、小惑星全体の“人口ピラミッド”のようなものも作れるはずです。

今回の研究は、セラムという1個の小惑星に留まらず、小惑星全体の進化を探る上でも重要な役割を果たすものと言えますね。

こちらの記事もどうぞ

小惑星の年齢は、表面にあるクレーターの密度が推定の大きな手掛かりとなります。

ただ、この手法が使えるのは、探査機による接近観測が行われたほんの一握りの小惑星に限られてしまいます。

今回の研究では、NASAの小惑星探査機“Lucy(ルーシー)”が接近観測を行った152830番小惑星ディンキネシュの衛星セラムについて、力学的なシミュレーションを通じて年齢推定を行っています。

その結果、セラムの年齢はわずか200~300万歳で、相当に若いことが示されました。

さらに、この年齢はクレーターの密度を元に推定された年齢と一致していたんですねー

力学的な年齢推定は、望遠鏡などを用いた遠隔的な観測方法に適用できる手法です。

このことから、無数に存在する小惑星への幅広い適用が期待されます。

この研究は、コーネル大学のColby Merrillさんたちの研究チームが進めています。

|

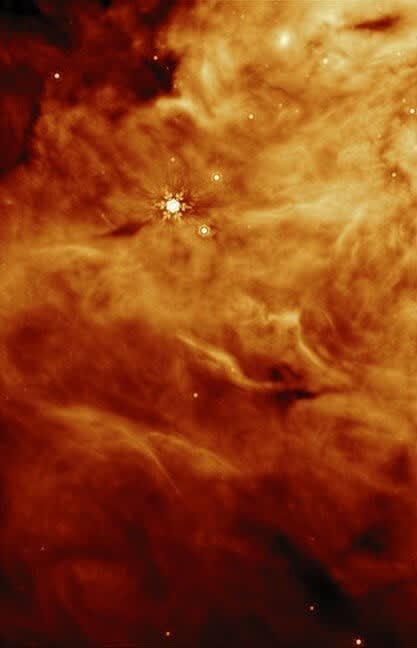

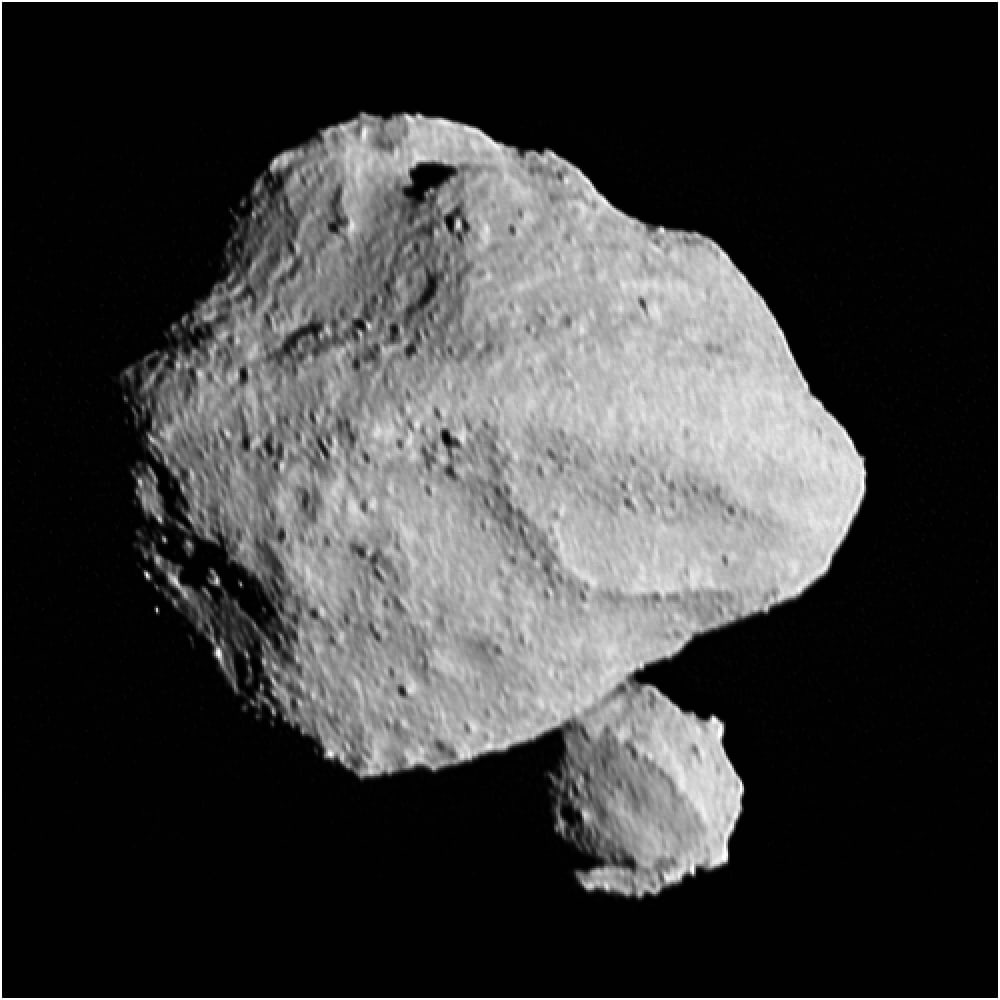

| 図1.主星の小惑星ディンキネシュと、その衛星セラム(画像右下の小さな天体)。(Credit: NASA, Goddard, SwRI, Johns Hopkins APL & NOIRLab) |

小惑星はいつ形成されたのか

太陽系に無数に存在する小惑星は、いつ形成されたのでしょうか?

一昔前までは、一律に太陽系誕生時の約45億年前と考えられてきました。

でも、各国の小惑星探査機が小惑星の接近探査を行えるようになると、かなり最近になってから形成されたかもしれない、若い小惑星候補が見つかるようになってきました。

では、小惑星の年齢はどのように推定するのでしょうか?

その一つが、天体衝突で生じたクレーターの密度を測る方法です。

小さな小惑星には、表面を更新するような地質活動が無いので、クレーターの数は増えていく一方だと考えられています。

なので、小惑星の表面にあるクレーターの面積当たりの数を計測することで、年齢を推定することができます。

ただ、この手法は比較的正確に年齢を推定できる一方で、高価な小惑星探査機を打ち上げて表面の詳細な画像を得なければならないという難点もあります。

130万個以上発見されている小惑星の中で、探査機が接近探査を行ったのはほんの数十個ほど。

このため、正確な年齢を推定できたのは、ほんの一握りの小惑星になります。

偶然発見された小惑星の衛星

152830番小惑星ディンキネシュはNASAの小惑星探査機“ルーシー”による探査対象の小惑星です。

2023年11月の接近探査と写真撮影では、ディンキネシュとは別の未知の天体が撮影されていました。(※1)

この天体はディンキネシュの衛星で、セラムと名付けられています。

このセラムは、小惑星帯で接近探査の対象となった最も小さな天体の一つになりました。

※1.実は、最接近の数週間前には、ディンキネシュの明るさが時間と共に変化することから、二重小惑星の可能性が指摘されていた。今回の“ルーシー”による最接近時の観測で、二重小惑星ということが確かめられた。

木星のトロヤ群に属する小惑星は、初期の太陽系における惑星の形成・進化に関する情報が残された“化石”のような天体と考えられています。これらの天体を間近で探査することから、ミッションと探査機の名前は、エチオピアで見つかった有名な化石人骨の“Lucy”に因んで名付けられています。

ちなみに、ルーシーは約320万年前に生息していたアウストラロピテクス・アファレンシスの一体。

小惑星ディンキネシュは、ルーシーの発見地であるエチオピアのアムハラ語での愛称に因んでいます。

ディンキネシュは、“あなたは驚異的だ”を意味していて、人類学におけるこの化石の重要性を表しています。

一方の衛星セラムは、2000年に発見された約332万年前のアウストラロピテクス・アファレンシスの化石人骨に因んでつけられた愛称で、アムハラ語で“平和”を意味します。

発見地が民族対立によって情勢が不安定な場所なので、あえて平和に対する願いを込めた名称となっています。

また、セラムは推定年齢3歳と、化石として残りにくい幼児だったことや、他の幼児化石と比べて保存状態が極めて良く、全身の約60%が見つかっていることから、発見が重要視されています。

偶然発見された衛星セラムも、ある意味で探査が予定されていたディンキネシュよりも興味深い観測対象だと言えます。

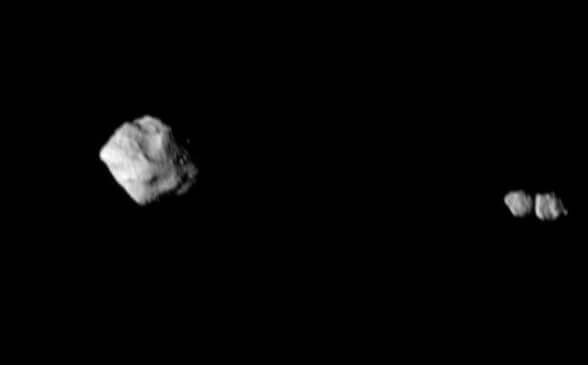

セラムは、その形状から2つの天体がくっついている“接触二重小惑星”だと推定されています。

接触二重小惑星自体はイトカワなど複数の発見例がありますが、衛星としての接触二重小惑星はセラムが初めての発見でした。

接触二重小惑星という形態に加え、直径約220メートルという小ささや、主星であるディンキネシュの大きさと形状から、セラムは大小様々な岩石が緩く結合した“ラブルパイル天体(rubble pile:瓦礫の積み重なり)”で、過去にディンキネシュから分裂した岩塊で形成されていることが予測されています。

これらの事実や予測は、セラムがディンキネシュと同時ではなく、別々のタイミングで生成された若い天体であることを示唆していました。

|

| 図2.画像右側が衛星セラム。接触二重小惑星であることがよくわかる。(Credit: NASA, Goddard, SwRI & Johns Hopkins APL) |

衛星セラムに働く力から年齢を予測

今回の研究では、セラムが形成されてからどのくらいの年数が経過したのかを、推定するためのシミュレーションを実施しています。

これは、セラムの形状が不規則なことや、小惑星の衛星という状況にあったため可能となった研究でした。

セラムのような状況にある天体に働く力は主に2つあります。

1つ目は潮汐力です。

セラムは、瓦礫の山と例えられるほど岩石同士の結合が緩いラブルパイル天体。

このため、自分自身の自転によって岩石が徐々に赤道付近に蓄積されていきます。

赤道付近の直径が大きくなるほど主星のディンキネシュから受ける潮汐力は大きくなるので、セラムの自転速度もその影響で変化します。

一方、セラムのような形状の天体には、もう1つの力“YORP効果(ヤルコフスキー・オキーフ・ラジエフスキー・パダック効果)”(※2)が働きます。

※2.小さく不規則な形状をした天体は、太陽放射によって自転周期が変化する(これをYORP効果と呼ぶ)。YORP効果のシミュレーションでは、自らが分裂するほど自転が加速されることがある。

球形から大きく外れた不規則な形状の天体に太陽光が当たると、向いた面によって熱を受ける時と放出するときのバランスが崩れてしまいます。これによって、自転速度を加速または減速させる力が働くことになります。

セラムは、ディンキネシュとの連星と見做せるので、“BYORP効果(連星YORP効果)”の下で予測が行われました。

研究チームは、セラムに対する力学的なシミュレーションを100万回実施。

ディンキネシュからセラムが分裂して、現在の自転周期や公転周期に落ち着くまでにかかる時間を算出しています。

このシミュレーションは、現在のセラムにかかる潮汐力とBYORP効果が、互いに平衡状態(力が釣り合っている状態)に達しているという仮定の下で算出。

その結果、セラムが現在の状態になるまでにかかった時間は、中央値が297万年、最も出現する頻度が高いのは200~204万年という数値となりました。

このことから、研究チームはセラムの年齢は200~300万歳という結果をまとめています。

1億歳未満が“若い”と表現される天文学の世界において、200~300万歳と推定されるセラムの年齢は相当若いもの。

このことから、研究チームはプレスリーリース上で“赤ちゃん”と表現しています。

そして、偶然にも衛星セラムの年齢は、名前の由来となった幼児化石のセラムと同年代か、それよりも若いのかもしれません。

コストが低く多くの小惑星に適用できる年齢推定方法

今回の研究で重要な点は2つあります。

まず1つは、今回の研究で推定されたセラムの年齢が、これまでのクレーターの密度で測定する方法と同じだったという点です。

お互いに推定方法が全く異なっていて、使用されたデータにも共通点が無いのに同じ結果が得られたことを踏まえると、約200~300万歳というセラムの推定年齢は、正しい可能性が極めて高いことを示唆しています。

もう1つは、今回の推定方法が、原理的には接近探査を行っていない天体にも適用できるという点です。

クレーターの密度で年齢を推定するには、解像度の高い表面の撮影画像が必要となります。

そのためには、高価な探査機を送り込まなければなりません。

一方、今回の力学的シミュレーション研究を行うには、地上に設置された望遠鏡で観察した結果を使用すればいいので、コストは大幅に低くなり、適用可能な小惑星は大幅に増えることになります。

ただ、力学的シミュレーションでは、適用できるのが連星関係にある小惑星で、なおかつYORP効果が見られるほど小さな天体に限定されてしまいます。

さらに、大きさが推定可能なほど十分な観測記録が必要となるなど、ある程度の制約もあります。

それでも、この方法にはクレーターを利用する方法と比べて、ずっと多くの小惑星に適用できるという利点があります。

多数の小惑星の年齢を推定できれば、小惑星全体の“人口ピラミッド”のようなものも作れるはずです。

今回の研究は、セラムという1個の小惑星に留まらず、小惑星全体の進化を探る上でも重要な役割を果たすものと言えますね。

こちらの記事もどうぞ