「真夏の蓼藍乾燥葉作り」

10坪ばかりの小さな畑だが、日本ムラサキの他に野菜等を栽培して空いた場所に蓼藍を栽培している。

最近では種のみ残す栽培を続けてきた。数株でかなりの種が取れ、発芽、生育は容易である。

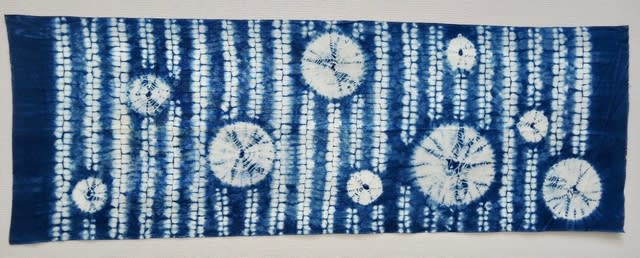

型染めのハンカチ。型紙は自分で彫ったものである。

満足な染色結果で仕舞ったままであった。

これは手拭い。絞りに、オダマキの葉をモチーフにデザインした型紙である。

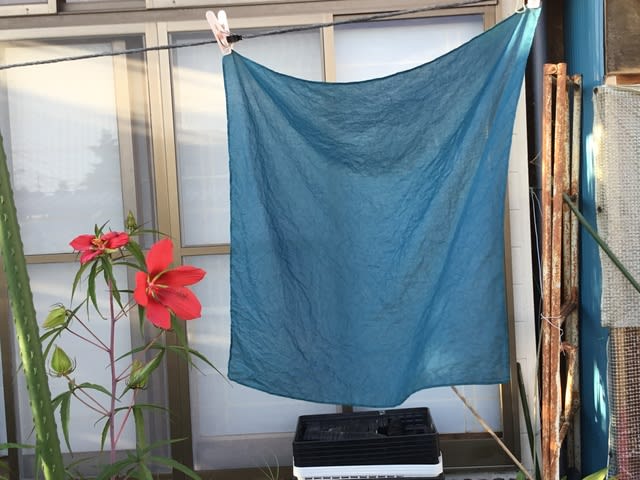

これは時々愛用の手拭いである。白地の手拭い布地も出てきたので、つい藍染め計画の気になっている。

蓼藍の葉の先端部である。葉の中央部に濃い隈模様が出てきたら、採取時である。

先端部3枚を引き抜く。茎ごと刈り取る方法は止めた。

茎の節の髄から抜き取る事ができる。この3〜4枚が最も色素インジゴを含む。

下部の大きな葉だが・・・少し褪せた観がある。

葉を摘み取る方法は面倒に思うが、茎ごと根元から刈り取るより利点がある。

茎が残っていれば、葉は次々と再生してくる。茎付きでの葉の乾燥は、少々時間が必要でもある。

茎は不要で葉の乾燥後、取り除くその作業は摘み取りより大変だ。

葉のみの乾燥は、日差しの強いこの夏は容易にできる。

左が先端部の乾燥葉、右は茎の下部の葉で先端部にはインジゴが濃縮された感じである。

この葉が広がれば大きな葉に同量のインジゴが含まれているのかも知れないが・・・。

新鮮さが消えて少なくなっている様な気もする。

藍染めの諸道具はあるが、手順はうろ覚えとなり・・・・。

果たして、いつの日か実現できたらと・・・藍の葉を摘み取る日々である。

「はをつみて あてなきひびの ゆくさきや」

過去のの記録

蓼藍、圧縮乾燥葉作成

10坪ばかりの小さな畑だが、日本ムラサキの他に野菜等を栽培して空いた場所に蓼藍を栽培している。

最近では種のみ残す栽培を続けてきた。数株でかなりの種が取れ、発芽、生育は容易である。

型染めのハンカチ。型紙は自分で彫ったものである。

満足な染色結果で仕舞ったままであった。

これは手拭い。絞りに、オダマキの葉をモチーフにデザインした型紙である。

これは時々愛用の手拭いである。白地の手拭い布地も出てきたので、つい藍染め計画の気になっている。

蓼藍の葉の先端部である。葉の中央部に濃い隈模様が出てきたら、採取時である。

先端部3枚を引き抜く。茎ごと刈り取る方法は止めた。

茎の節の髄から抜き取る事ができる。この3〜4枚が最も色素インジゴを含む。

下部の大きな葉だが・・・少し褪せた観がある。

葉を摘み取る方法は面倒に思うが、茎ごと根元から刈り取るより利点がある。

茎が残っていれば、葉は次々と再生してくる。茎付きでの葉の乾燥は、少々時間が必要でもある。

茎は不要で葉の乾燥後、取り除くその作業は摘み取りより大変だ。

葉のみの乾燥は、日差しの強いこの夏は容易にできる。

左が先端部の乾燥葉、右は茎の下部の葉で先端部にはインジゴが濃縮された感じである。

この葉が広がれば大きな葉に同量のインジゴが含まれているのかも知れないが・・・。

新鮮さが消えて少なくなっている様な気もする。

藍染めの諸道具はあるが、手順はうろ覚えとなり・・・・。

果たして、いつの日か実現できたらと・・・藍の葉を摘み取る日々である。

「はをつみて あてなきひびの ゆくさきや」

過去のの記録

蓼藍、圧縮乾燥葉作成

ムラサキの種、浮種を選別する。今年は種の採取判断が難しかった。10月の気温が高く、花の終わりが曖昧で、再び咲き出す株もあり、見るからに先端の種は未熟で小さいままであった。株の......

ムラサキの種、浮種を選別する。今年は種の採取判断が難しかった。10月の気温が高く、花の終わりが曖昧で、再び咲き出す株もあり、見るからに先端の種は未熟で小さいままであった。株の......