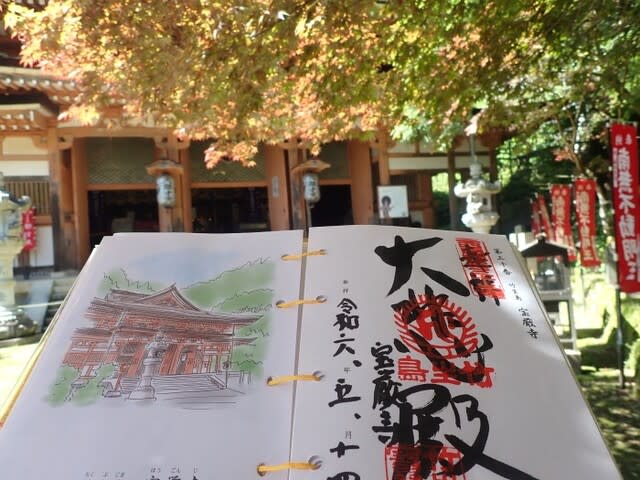

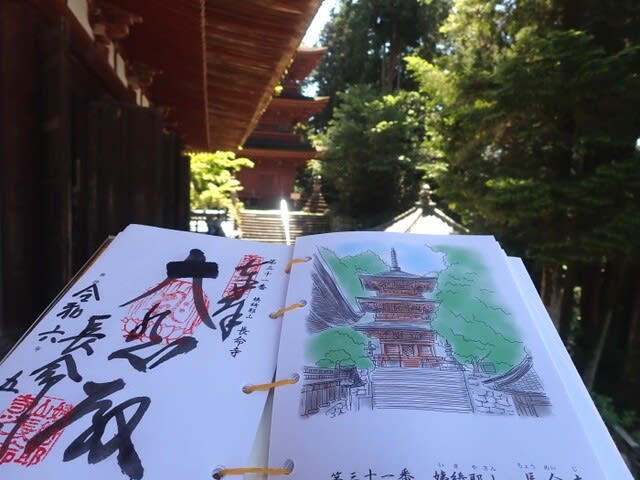

西国三十三所観音霊場巡り 第33番札所 谷汲山華厳寺

ご本尊 十一面観世音菩薩 秘仏の為見れませんでした

西国巡り最終地点 結願・満願のお寺です

やっと 西国巡りも終了することが出来て ホッとしています

一時はもう無理かと諦めかけたこともありましたが

10年かかりましたが なんとか終えることができました

最初は 娘と一緒に回り始めましたが 娘は結婚してフランスへ

その後は 息子たちが 一緒に回ってくれたので 出来たことです

子どもたちに 感謝 感謝 です

モミジに染められた参道を通り抜けた先に どーんと立つ仁王門

仁王門の向こうに覗く紅葉と 仁王門両側には 大きな草履

本堂まで続く紅葉に 魅了され あれもこれもと カメラを向けるので

なかなか先に進みません

地蔵堂

手水屋 観音様の持つ水瓶から出る水で お清め

大きな観音様が二体

一切経堂 と 三十三所堂

本堂までの階段 さほど苦になるほどではありません

本堂にお参りする前に 笈摺堂(おいづるどう)と 満願堂に お参りします

本堂からもっと上に登ります

笈摺堂

もっと上がって 満願堂

満願堂の右に 大きなお布袋様が 寝ています

何とも 気持よさそうなお顔でした

華厳寺は 御朱印が三つ 笈摺堂は未来世 満願堂は過去世 本堂は現在世

詳しい事は よく分かりませんが ご詠歌からきてるようです

本堂に戻って お参りをして 御朱印を三つ頂きました

本堂の左右の柱にあった 精進落としの鯉

満願記念に触るといいらしいので 触ってきました

本堂から見た 鐘楼堂

本堂裏にあった 苔の水地蔵尊 一見 不気味に思いましたが

自分の体の治したい場所に お札を張るそうです

気温も 思ったより寒くもなく 気持ち良く歩けた一日となりました

写真が多いので 紅葉の様子は また後日にします