西国めぐりの 続き

続きというと 二の次みたいになりますが

本来は 清水寺が目的で 六波羅蜜寺と三十三間堂は ついで

清水寺は 写真も多く 整理するのに大変なので 後回しとなりました

今回 清水寺にしたのは TVの「ぶっちゃけ寺」がきっかけ

この番組が 大好きで よく見ているのですが

少し前に 清水寺のことを やってたんです

久々に 行って見たくなりました

ラッキーなことに西国巡りの第十六番札所

是非とも 行かねばーーー

仁王門

平日でしたが ご覧のような有様

ほとんどが 外国の方と 修学旅行の子どもたち

仁王門に入る手前の左にある 善光寺

ほとんど「ぶっちゃけ寺」で 説明されてた場所を中心に 見て回りました

ですので いろいろ説明してるのは ぶっちゃけ寺からの受け売りです

この善光寺もそうです

でなければ 仁王門目指して まっしぐら

小さなお堂は 目にも入らなかったことでしょうね

善光寺の右側に(写真で娘がお祈りしてる場所)

首ふり地蔵があり 好きな人のいる方角に 首を回して

お祈りすると 願いが叶うとか・・・

次は 馬駐(うまとどめ)

馬の駐車場・・・といえど 立派です

やっと 仁王門をくぐります

三重塔と 西門が目に入ります

西門は とても素敵ですね~

三重塔の 屋根の四隅には鬼瓦が置かれていますが

東南角の鬼瓦だけは 龍(↓左)になっています

京都には火伏せの神が鎮座する愛宕山が西北を守っており

反対側の東南が弱点になるため、水の神である龍神を置いたのだそうです

三重塔のそばにある経堂 そのひさし(?)が きれいでした

ひさしじゃなく ちゃんとした 呼び名があるんでしょうね

次は 清水寺七不思議のひとつ 景清爪型観音

この石燈の中に 景清が爪で彫った観音様があるそうです

太陽の光の具合で 見えることもあるんだそうですが

全く見えませんでした

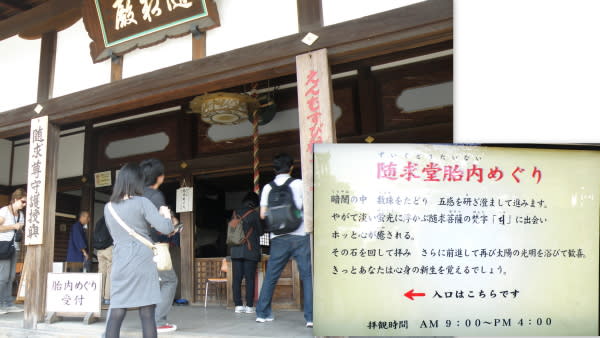

隋求堂(ずいぐどう)

ここで秀吉が世継ぎを祈願したら 秀頼が生まれたそうです

お守りの発祥の地とも言われています

当時のお守りは お経を袋に入れたものだったようです

その隋求堂にある 胎内めぐり

入口を下に降りると 真っ暗闇で 一寸先も見えません

その中を歩いていくと うすぼんやりと灯りが見え

そこには梵字の書かれた大きな石

この石を お祈りしながら一回転させる

この石の置かれてる場所の真上には

御本尊が置かれてて 祈りを聞いてくれるんだそうです

そしてまた暗闇を歩いていくと

出口の明かりが見えて ホッとします

これはとても面白い経験でした

まだやったことがない方は 是非やってみて下さい

知らない人が多いのか あれだけたくさんの人がいても

待つことなく すっと入れましたよ

次は 地主神社

ここは 清水寺が置かれる前から あった神社

この神社があったから ここに清水寺が建てられたようです

縁結びの神様という事で 若い女の子たちが

キャーキャー騒ぎながら 恋の行方を占っていました

『恋占いの石』っていうのがあるんです

その奥にあった おかげ明神

どんな願いでも一つだけ叶えてくれる

特に女性の守り神とされてたようです

後ろの杉の木が いのりの杉

説明書きにもあるように

女性が 憎む相手の人型に 五寸釘を打ち込んだという話

そのあとが 杉の木に 残っていました

そして いよいよ 清水の舞台

舞台から見た景色

舞台を支えてる 柱や杭の一つ一つに 小さな屋根が付けてあります

木を出来るだけ 長持ちさせるための 雨除けだそうです

昔の人は やることも丁寧で 気持ちいいですね

杭打ちのデーター捏造なんてことも 考えなかったでしょうしね

そして 音羽の滝

ここも 観光客で 長い行列ができていました

御朱印も もらって 帰路へ

舞台の下は モミジの木ばかり

さぞかし紅葉はきれいなんだろうなと想像

次来るときは 紅葉の季節にしようと 思います

長々と 失礼いたしました

お疲れ様~ ありがとう~

)

)