3月30日(日)天気ほぼ晴れ

季節外れの寒さ(最低気温4.8℃,最高気温12.8℃ 姫路)の中,ジャンバーを着て家を出発!

車で約15分(夫に送ってもらう)

太子町立歴史資料館集合

太子町立歴史資料館企画

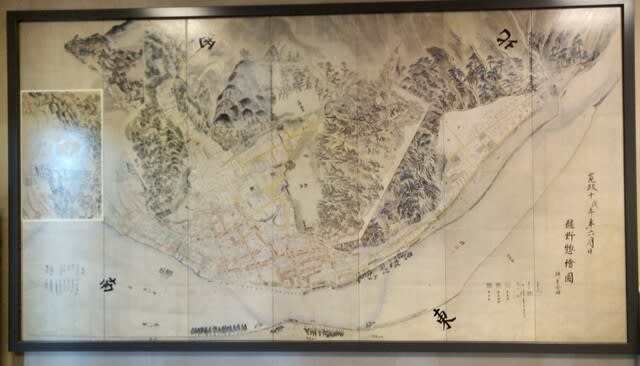

現地見学会「江戸時代の山陽道を歩く見学会」②鵤~姫路(約13㎞)

ただし,13㎞というのは直線距離で

実はこの日20.2㎞,26274歩も歩いた・・(@ ̄□ ̄@;)!!

9時30分予定通り出発! 参加者10人ほど(途中増減あり)と学芸員2人

現在の太子町内,旧山陽道を歩いたり,時々現在の通称2国(かつての国道2号線)を通る。

龍野藩から林田藩に入り,

東出で「東出の投げ石」(聖徳太子が檀特山から投げた?)を見て,

東出で「東出の投げ石」(聖徳太子が檀特山から投げた?)を見て,

黒岡神社前を通って,

黒岡神社前を通って,

東へ東へ・・・

再び,龍野藩に入る。

原村では,旧庄屋屋敷を外から見て,(江戸時代も現在もお医者さん)

古墳を見て,

さあ,峠越え,山田峠!

でも,明治か大正の頃の切り通しの旧山陽道はさほどの坂ではなく,

江戸時代はあの上に道があった・・・と見上げた。

さあ,姫路市へ 青山というところです。

龍野藩から一橋家へ

すでに時刻はお昼12時この時約8㎞,1万歩越え

マックスバリュ青山店でお昼ご飯を買い,

稲岡神社で休憩です。

稲岡神社で休憩です。

ずっと前受講した,NHK学園古文書応用コースの課題に「伊勢参宮の娘病死につき一札」という課題がありましたが,この課題の舞台がこの青山です。この文書は「菅原家文書」でしたが,神社で休憩の後,菅原家住宅も外から見ました。

そして,神社に飾られていたのが,文政13年の「お陰参り絵馬」の写真

本物は,今は兵庫県立歴史博物館にあります。

さあ,お昼御飯が終わり,出発です!

続きは後日

季節外れの寒さ(最低気温4.8℃,最高気温12.8℃ 姫路)の中,ジャンバーを着て家を出発!

車で約15分(夫に送ってもらう)

太子町立歴史資料館集合

太子町立歴史資料館企画

現地見学会「江戸時代の山陽道を歩く見学会」②鵤~姫路(約13㎞)

ただし,13㎞というのは直線距離で

実はこの日20.2㎞,26274歩も歩いた・・(@ ̄□ ̄@;)!!

9時30分予定通り出発! 参加者10人ほど(途中増減あり)と学芸員2人

現在の太子町内,旧山陽道を歩いたり,時々現在の通称2国(かつての国道2号線)を通る。

龍野藩から林田藩に入り,

東出で「東出の投げ石」(聖徳太子が檀特山から投げた?)を見て,

東出で「東出の投げ石」(聖徳太子が檀特山から投げた?)を見て, 黒岡神社前を通って,

黒岡神社前を通って,東へ東へ・・・

再び,龍野藩に入る。

原村では,旧庄屋屋敷を外から見て,(江戸時代も現在もお医者さん)

古墳を見て,

さあ,峠越え,山田峠!

でも,明治か大正の頃の切り通しの旧山陽道はさほどの坂ではなく,

江戸時代はあの上に道があった・・・と見上げた。

さあ,姫路市へ 青山というところです。

龍野藩から一橋家へ

すでに時刻はお昼12時この時約8㎞,1万歩越え

マックスバリュ青山店でお昼ご飯を買い,

稲岡神社で休憩です。

稲岡神社で休憩です。ずっと前受講した,NHK学園古文書応用コースの課題に「伊勢参宮の娘病死につき一札」という課題がありましたが,この課題の舞台がこの青山です。この文書は「菅原家文書」でしたが,神社で休憩の後,菅原家住宅も外から見ました。

そして,神社に飾られていたのが,文政13年の「お陰参り絵馬」の写真

本物は,今は兵庫県立歴史博物館にあります。

さあ,お昼御飯が終わり,出発です!

続きは後日