某日、息子と滋賀県蒲生郡日野町にある『近江日野商人館』に行ってきました。

日野の伝統産業である漆器や薬を携えて江戸末期から明治にかけて全国を行商した近江日野商人に関する資料を展示した資料館で、江戸中期以来、近江日野商人として商いを続けてきた山中兵右衛門の本宅屋敷が使われてます(国の登録有形文化財)。

過去記事<近江日野商人館に行ってきました(1)>

日野は日本の八大漆器産地のひとつ。

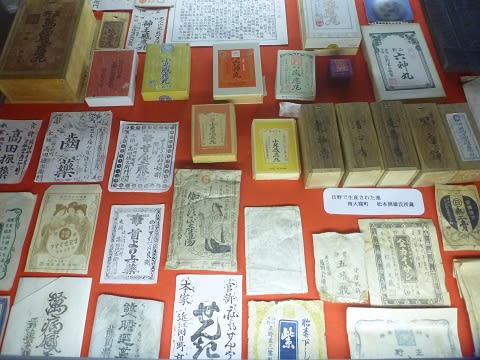

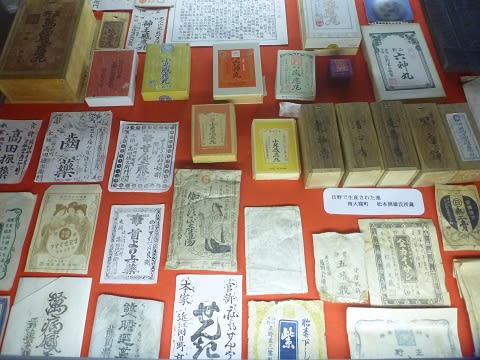

後の看板にある萬病感應丸は初代正野玄三(1659-1733年)によって創製された薬で、日野商人の行商の原動力ともなりました。

日野の売薬業の礎を築いたこの薬は現在でも受継がれていて、今は日野薬品工業が製造販売しています。

館内には初期の行商品や道中具、昔の売薬の資料や様々な調度品も保存展示されてます。

江戸時代末期の「ガルバニ電気治療器(エレキテル)」

旧商家から寄贈された物の中にあったそうで、この時代のエレキテルとしては国内3つ目の発見例だそうです。外観もほぼ完全な形で残っている貴重なお宝です。江戸末期から明治時代の生活用品やこのような珍しい機器を見ることができるのもこの資料館の魅力のひとつですね。

日野商人は商人組合を作ったり、東海道・中山道に定宿制を設けたり(指定の旅館を設けて関東への行き帰りに利用)、幕府からの売掛金保護権(幕府庇護のもとで、売掛金の徴収が滞まった場合、幕府の威光を使って徴収できる権限)を得たりと様々なビジネスモデルを考案しました。

近江商人の基本理念である「三方よし」。これは「売り手良し」、「買い手良し」、「世間良し」のことで、売り手買い手が満足するだけでなく社会にも貢献できる商売であることが重要と説いたものです。今でこそ企業の社会貢献が注目されてますが、近江ではすでにこの精神が培われていたことは先見の明があったと言わざるを得ません。

日野には先に紹介した感應丸の旧正野玄三薬店を利用した『日野まちかど感応館』もあって、そこも一度訪れてみたいと思ってます。

おわり

※過去ブログ『お気楽忍者のブログ』も2017年3月31日まで閲覧して頂けます。

よろしければ、ポチっとお願いします

にほんブログ村