早起きかなわず、オリンピック開会式の録画を見たのは夜に入ってから。

遠くの花火大会をチラチラ見つつ、の鑑賞でしたが、ところどころ「おおっ、こんな人物が~」とか「こんな曲が~」とかいうポイントがあり。

ちゃんと見るのはおそらくは明日の夜になるだろう旦那へのネタバレを避けるため、いちおうここでは詳しいことはやめときます(笑)。

ニュースその他でまあバレちゃうでしょうけど、ヲタは細部に宿る・・ということで。

だんだん暑くなってきたな・・とは思うものの、まだ終日外を歩き回ったなどの過酷なことをやってないので、あまり実感はないです。

本日は終日娘のつきあいで終わりました。

朝からヴァイオリン、デパート(猫グッズ展)、本屋、映画の間の荷物番(娘と友人のみで鑑賞)、・・・などなどで、ほぼ一日終わり。

そういえば昨日も子供たちの不要な本の仕分けをして終わったような気がする・・・・。

さて、夏休みの読書です。すでにお兄ちゃんからのおさがりかれこれで本に埋まって生活しているような娘ではありますが、以前から私「星の王子さま」を薦めておりました。

それを覚えていた娘が、本屋で持ってきたのが、これ。

訳者も存知あげておりますし、サイバラ先生の絵はすばらしい。すばらしいのですが、・・・オモシロ過ぎる。

娘もチラ読みしてて「いい話だなあ~、と思うんだけど、絵が気になって気になって仕方ない」と笑ってます。

オリジナルは実家に新書も単行本もあるはずなのですが、娘がこのサイバラ版をインプットしてしまう前にどうしても見せたい。

・・・で、探しましたよ、本屋2軒回って。それが懐かしのこれ。

やはりこれです、原典版。内藤濯訳。それにしてもこんな鉄板の先行版がありながら、これを再訳されるプレッシャーたるや、いかに。この夏は私自身も、絵比べ、訳比べ(といっても元のフランス語がわからないので比べようもないですが)で楽しみたいと思います。

フランスつながりで買ったのがこれ↓(中古105円・・・名作で状態もいいのになんだか申し訳ない)。

「レ・ミゼラブル」でなく、いまだに「ああ無情」なのがしびれます。だれかいつ付けた邦題なのか気になりますね。

・・・・・知りたいですねえ・・・

これは1902年(明治35年)、黒岩涙香氏によって、このタイトルで日本に紹介されました。1902年ですよ・・・・まだ日露戦争も始まってない。

同じようにものすごい邦題がついているのに「岩窟王」(アレクサンドル・デュマ作)があります。この原題は「モンテ・クリスト伯」のはずなんですが、誰がこんなごついタイトルを?

実はこれまた涙香先生なんですね。「ああ無情」より前に訳されてるようです。

たしかに「レ・ミゼラブル」や「モンテ・クリスト伯」では、思わず手にとって読む人は少ないかも。

このセンスはなんといいますか・・・・週刊誌や新聞の見出しっぽい(汗)。

お恥ずかしいことに、調べるまでとんと忘れていたのですが(・・・・学生時代の師匠が存命だったら叱られそうです)、黒岩涙香は「万朝報」の発刊者、そしてこれらの小説は、そのタブロイド紙に涙香節で連載された翻訳というか翻案もの(フランス語から訳されたものなのか、英語からなのか私にはわかりませんが)であった、というわけです。

「万朝報」は当時のスキャンダルもバンバン載せていて、涙香はいわゆる「三面記事」の生みの親でもあったようですので、そうなれば、これらの邦題のセンスも納得です。

そしてそれがいまだに、小学生向けの文庫のタイトルとして生き残ってるのもすごい。楽しすぎます。

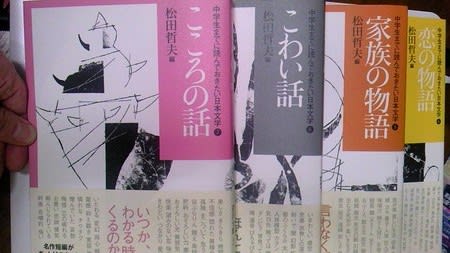

で、調子にのって、新本、中古本合わせて買ってしまったのがこれ。

どうです、「舞姫」。鷗外先生もびっくりの表紙です。

最近チラチラ書店をのぞくに、漱石は大人向け・子供向けともに、本文は原文のまま、注がどばーっという感じでなんとかなってますけど、

鷗外は大人向け・子供向けともに「現代語訳」のものが出ています。たしかに息子も「舞姫」を素で読んでくじけかけてました。たしかに難しい。わからない言葉が多すぎます。

ところで、こちらのファンシーな表紙の「舞姫」の訳は、森まゆみ氏。あるつながりで私以前から一方的にお名前は存知あげており、鷗外を訳されるには実に適任、と迷わず手に取り買ってしまいました。

まだぱらぱらっとしか読んでませんが、逆にいかに原作が「スジ」でなく、こてこての漢語調擬古文(?)で読ませていたのかがわかります。

「石炭をば早や積み果てつ。」 → 「燃料の石炭はすでにつみおわった。」

冒頭の一文。いや、たしかにそうなんですけどね、まったくその通りなんですけど、なんとなくやるせないような情緒が現代文ではなかなか漂わないんですね。

こちらもひさびさに楽しめそうです。

あとの2冊のうち、「怪談」は娘のリクエスト、「ビルマの竪琴」は私の好きな本なので買った次第。

子供と一緒に、まるで「なんとかの100冊」みたいな名著を読む休みになりそうです。