溝の口駅から徒歩15分のところにKSP(かながわサイエンスパーク)があり、そのなかに神奈川県立川崎図書館がある。ここは一般の公共図書館と異なり、「ものづくり情報ライブラリー」を謳い文句にした図書館だ。一般の図書館は、日本十進分類表の90番 文学が半分くらいを占めるが、ここは40番 自然科学、50番 技術・工学、60番 産業が圧倒的に多い。

もうひとつ大きい特色は、社史が多く集められていることだ。また「特許」「規格」に関する書籍も多く閲覧できる。

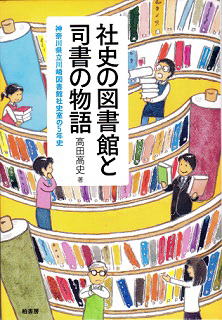

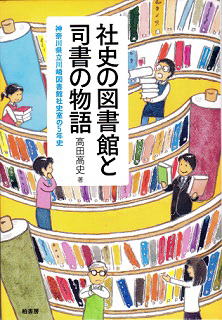

この図書館に来ようと思ったきっかけは「社史の図書館と司書の物語――神奈川県立川崎図書館社史室の5年史」(高田高史 柏書房 266p 2017年1月 1900円)を読んだからだった。というのもわたくしは20代のころ、仕事で社史編纂の補助をやっていたことがあり、なつかしさもあったからだ。読了したのは1年ほど前ですぐ行って現物をみてみたいと思ったのだが、そのころはたまたま移転のため休館中、5月15日にオープンしたことは知っていたが、遠方でもありなかなか訪問する機会がなかった。

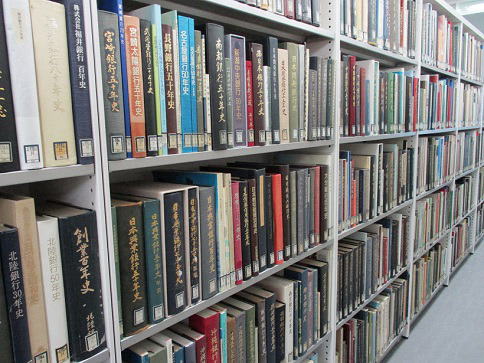

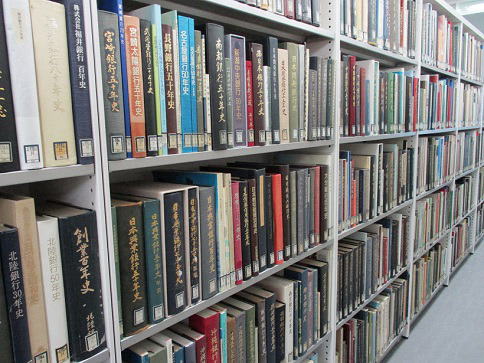

KSPという名前からして研究所のようなところかと10階建てビル(なおビルそのものの竣工は1989年)に入ると、ホテルの入口になっていて驚く。エスカレータで2階に上がり、図書館に入ると1300平方メートルの広々した空間に、書棚と閲覧席が広がっている。右手奥が社史のコーナーで、1万4000冊もの社史が5段書棚、15列(キャビネット4-7台で1本に連結)に業種別・会社別に収納されている。これとは別にスペースの関係で書庫に5000冊あるそうだ。かつて編集補助をした本が、何冊もみつかった。数十年ぶりの「再会」だった。なお書架の様子はバーチャル「社史室」(このサイト)で見られるし、書庫の本も含め書名などは「蔵書検索」(このサイト)で確認できる。

館内での撮影は、許可をいただき行った

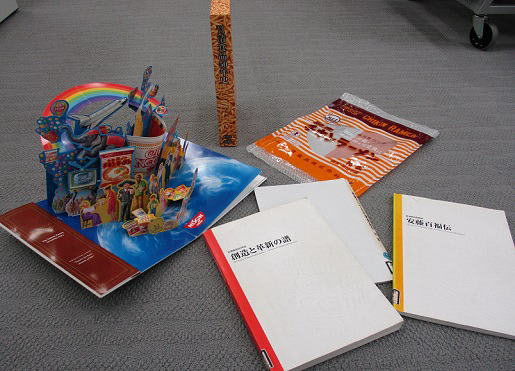

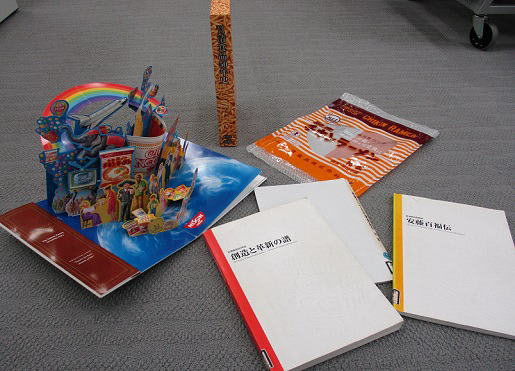

1月に大阪・池田のカップヌードルミュージアムを見学したばかりなので「日清食品50年史」を取りだした。あのときは妻・仁子の生涯を知ることが目的だったが、百福の人生も興味深そうだったからだ。「日清食品50年史 創造と革新の譜 写真でつづる50年」(2008年)という写真主体の社史本体(231p)のほか、「日清食品創業者安藤百福伝」という創業者伝(91p)、「映像でつづる日清食品の50年」の三分冊から成る。映像編はDVD1枚とそのケースだが、ケースを開くと「インスタントラーメン発明ヒストリー」というポップアップが立ち上がり、ちょっと驚く。さらに3分冊を入れる外函は浮出し(エンボス)加工でラーメンの麺の凹凸が浮き出すようになっている。しかも外函がすっぽり収まる「チキンラーメン」の大きなビニール袋まで付いていて、本当に凝っている。

内容のほうでは、百福の大阪の華僑系信用組合理事長当時のところを読みたかったが、あまり詳しく触れていない。その代わり1948年4月に中華交通技術専門学院という学校を名古屋に開設したというトピックスをみつけた。自動車の構造や修理技術、鉄道建設を修得できる学校で、全寮制で奨学金がもらえる学校だった。これだけ見ると、朝ドラで東京営業所に派遣された社員が奨学金を支給され定時制高校に通っていた話を思い出す。ただGHQの逮捕理由は奨学金の脱税容疑ではなく、泉大津の工場の社員に小遣いを与えていたのがヤミ給与とみなされたとあった。この学校は3年ほどしか続かず、百福の検挙もあって廃校になった。しかし校舎はその後、名城大学商学部の校舎として使われた。

また国民栄養科学研究所という社名で病人食の開発・販売をしていたことは実話だった。ただし商品名は「ダネイホン」ではなく「ビセイクル」だった。

もう1冊、図書館のウェブサイト 「すごい社史」73号や前記書籍7章で「もっともユニーク」(188p)と絶賛されている「コミーは物語をつくる会社です。」(2013年)を少しみてみた。コミーは1967年創業、埼玉県川口市にある特殊ミラーのメーカーである。

巻頭1pに「古今東西『失敗』についての格言は数多い」「『失敗』はチャレンジした者だけの言葉。コミーも失敗を繰り返し、学んできた」「まずは『失敗の物語』」からと始まる。次のページには「展示会では大評判だったが、サッパリ売れない」卓上看板・コミックス(1972年開発・撤退)の商品写真と「失敗したからわかった」という教訓が紹介されている。本文は「日本一の中小企業」との出会いの物語、航空業界参入物語など24の「物語」が「出会い」「創る」「仕組み」など5つのジャンルにまとめられている。巻末に「コミー用語集」という社内用語のリストがあり「物語」は「「問題発見」「可能性の追究」から「結果出し」までの実例集」、その「問題発見・結果出し」とは「現場で「おかしいな」「なぜだろう」と思うことがあったら、問題を明確化し、解決方法を考え、行動を起こして結果を出すこと」、「悪さ加減」とは「品質問題の程度。致命的なものを「悪さ加減が大きい」という」などと意味・定義が解説される。まさに企業精神が凝縮された社史だ。タイトルの「物語」の意味も明確になる。ページ数がきっかり333pと3のゾロ目なのも、何かのこだわりなのかもしれない。

日清食品、コミーともにA4サイズと判型が大きく、新着社史のラックにあった2冊の社史「藤永組70年史」(2018年3月 熊本)、「日信電子サービス50年史」(2018年 墨田区)も同じくA4判だった。かつては一回り小さいB5判やビジュアルであってもA4変形(天地が280ミリ)のものが多かった。より写真を多く入れるためか、本文を2段組にし、文字を多く入れページ数を減らすためなのだろうか。

わたくしは、元・社史編集関係者なので書棚の「社史の関連書籍」の棚も興味深かった。かつて参考にした社史づくりのマニュアル的な書籍、たとえば「『会社史』入門」(日本経営史研究所 にっかん書房)や社史探索のデータブックである「会社史総合目録」(日本経営史研究所)もあり、その後を継いだと思われる追録も「会社史・経済団体史新刊案内2012年」(専門図書館協議会・編 専門図書館協議会関東地区協議会)というかたちで2012年12月まで出ていたことがわかった。珍しいものでは「企業史料協議会20年史」(企業史料協議会・編纂 2004年3月)があった。

もともとこの図書館に来るきっかけとなった「社史の図書館と司書の物語」について触れておく。本書は川崎図書館の司書である著者が2011年7月「社史にみる企業キャラクター」というミニ展示を担当して社史に詳しくなり、地方紙に「社史をひもとく」という連載や、経済出版社のウェブサイトに「社史の図書館から」という連載を続けたこと、大阪府立中之島図書館と共同で「みんなで選ぶ社史グランプリ」という参加者投票によるコンテストと社史展示イベントを行ったこと、「社史ができるまで講演会」というセミナーを20回以上開催したこと、「社楽」という社史にまつわるA4サイズ2-4ページの情報紙を50号以上発刊し続けていること、社史フェアというイベントを年に一度開催していること、など著者および職場のチームが行った社史にかかわる5年間の実践活動を社史の内容とともに記録した書籍である。

社史の内容とは、たとえば不二家のキャラクター、ペコちゃんや興和のカエルの由来(p26-27)、同じ業界、たとえばパン業界の社史を並行して読み、木村屋、中村屋、山崎製パン、進々堂、敷島製パンの不思議なつながりを発見したこと(p114-116 社楽28号)、などである。また、社員の川柳&選評コメントコーナーがある社史(p186 アクセンチュア50年史)、職場の見取り図や業務中の多数の写真、全社員の1行アンケートを掲載し社員とその家族を読者対象にした社史(p206 モトックス百周年記念誌)などユニークな社史が多く紹介されている。社史編纂担当者にももちろん役立つが、それだけでなく一般の読書人の関心を惹きそうなことが多い。

かつて自分が社史をながめるときは、たとえばある会社の社史をつくるときその会社の先行する(古い)社史を参考に読んだり、同業他社の過去の動きをみたり、特定の目的をもって読むことが多かった。社外のたとえば取引先、顧客が自分と関係のある部門の歴史を調べたり、知人が働く会社、地元の企業を地縁で調べるのも、ある意味で特定の目的に沿うものだ。しかしこの本は、そうでない一般の人が、社史を読む場合の読み方について、いくつかの視点をサジェストしてくれているように思った。たとえば「社史でこんなことがわかるんだ」(p17)、「あるテーマを切り口に」横断的に社史を調べる(p34)、などである。本文にまで目を通す余裕のない人でも、装丁がユニークな社史(p126)とか口絵写真を見て何かを学ぶということもありえる。

また、「読む註」が本文260pに102か所も付けられているのも、本が好きな読者にはたまらない。

国会図書館には、作成した出版物を1部送る納本制度があるが、そうではなく寄贈でこれだけ集まる体制にするのは大変なことだと思う。最新の要覧(13p)によれば1年で500冊もの寄贈があるという。

なおこの図書館では、社史とは別に知的財産講座「特許の実務」、企業の足跡を知る「日本のビール産業とキリンの歴史」といったセミナー、講演会も開催している。

住所:川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟2F

電話:044-299-7825

休館日:日曜日(祝日の場合を含む)、毎月第2木曜日、年末年始ほか

開館時間:月~金 9:30~19:30、土・祝・休日 9:30~17:30

料金:無料

☆5年前に溝の口駅西口商店街にきたときに「いろは」と「かとりや」に入ったので、今回は駅に近い方にある大衆酒場・玉井西口店に立ち寄った。入口付近は立飲みだが、奥は椅子席になっていた。焼き台に立つ人が男性3-4人。フロアが女性5人くらい。早い時間だったからかもしれないが、女性はみな学生アルバイトのような感じで若かった。わたくしがいく店のなかでは珍しい。客も比較的女性が多かった。

まず燗酒の高清水(330円)とおまかせおでん(大根、こんにゃく、玉子 180円)、次に焼酎(いいちこ)お湯割り(370円)と豚レバカツ(220円)。お勘定は少し割引もあり1155円(税込)、この店も安かった。

なお前回は、店外の塀にクラシックのコンサートのポスターが貼られているのに気付いたが、今回は飲み屋街のなかの古書店「明誠書房」が考えるとちょっと不思議で気にかかった。

もうひとつ大きい特色は、社史が多く集められていることだ。また「特許」「規格」に関する書籍も多く閲覧できる。

この図書館に来ようと思ったきっかけは「社史の図書館と司書の物語――神奈川県立川崎図書館社史室の5年史」(高田高史 柏書房 266p 2017年1月 1900円)を読んだからだった。というのもわたくしは20代のころ、仕事で社史編纂の補助をやっていたことがあり、なつかしさもあったからだ。読了したのは1年ほど前ですぐ行って現物をみてみたいと思ったのだが、そのころはたまたま移転のため休館中、5月15日にオープンしたことは知っていたが、遠方でもありなかなか訪問する機会がなかった。

KSPという名前からして研究所のようなところかと10階建てビル(なおビルそのものの竣工は1989年)に入ると、ホテルの入口になっていて驚く。エスカレータで2階に上がり、図書館に入ると1300平方メートルの広々した空間に、書棚と閲覧席が広がっている。右手奥が社史のコーナーで、1万4000冊もの社史が5段書棚、15列(キャビネット4-7台で1本に連結)に業種別・会社別に収納されている。これとは別にスペースの関係で書庫に5000冊あるそうだ。かつて編集補助をした本が、何冊もみつかった。数十年ぶりの「再会」だった。なお書架の様子はバーチャル「社史室」(このサイト)で見られるし、書庫の本も含め書名などは「蔵書検索」(このサイト)で確認できる。

館内での撮影は、許可をいただき行った

1月に大阪・池田のカップヌードルミュージアムを見学したばかりなので「日清食品50年史」を取りだした。あのときは妻・仁子の生涯を知ることが目的だったが、百福の人生も興味深そうだったからだ。「日清食品50年史 創造と革新の譜 写真でつづる50年」(2008年)という写真主体の社史本体(231p)のほか、「日清食品創業者安藤百福伝」という創業者伝(91p)、「映像でつづる日清食品の50年」の三分冊から成る。映像編はDVD1枚とそのケースだが、ケースを開くと「インスタントラーメン発明ヒストリー」というポップアップが立ち上がり、ちょっと驚く。さらに3分冊を入れる外函は浮出し(エンボス)加工でラーメンの麺の凹凸が浮き出すようになっている。しかも外函がすっぽり収まる「チキンラーメン」の大きなビニール袋まで付いていて、本当に凝っている。

内容のほうでは、百福の大阪の華僑系信用組合理事長当時のところを読みたかったが、あまり詳しく触れていない。その代わり1948年4月に中華交通技術専門学院という学校を名古屋に開設したというトピックスをみつけた。自動車の構造や修理技術、鉄道建設を修得できる学校で、全寮制で奨学金がもらえる学校だった。これだけ見ると、朝ドラで東京営業所に派遣された社員が奨学金を支給され定時制高校に通っていた話を思い出す。ただGHQの逮捕理由は奨学金の脱税容疑ではなく、泉大津の工場の社員に小遣いを与えていたのがヤミ給与とみなされたとあった。この学校は3年ほどしか続かず、百福の検挙もあって廃校になった。しかし校舎はその後、名城大学商学部の校舎として使われた。

また国民栄養科学研究所という社名で病人食の開発・販売をしていたことは実話だった。ただし商品名は「ダネイホン」ではなく「ビセイクル」だった。

もう1冊、図書館のウェブサイト 「すごい社史」73号や前記書籍7章で「もっともユニーク」(188p)と絶賛されている「コミーは物語をつくる会社です。」(2013年)を少しみてみた。コミーは1967年創業、埼玉県川口市にある特殊ミラーのメーカーである。

巻頭1pに「古今東西『失敗』についての格言は数多い」「『失敗』はチャレンジした者だけの言葉。コミーも失敗を繰り返し、学んできた」「まずは『失敗の物語』」からと始まる。次のページには「展示会では大評判だったが、サッパリ売れない」卓上看板・コミックス(1972年開発・撤退)の商品写真と「失敗したからわかった」という教訓が紹介されている。本文は「日本一の中小企業」との出会いの物語、航空業界参入物語など24の「物語」が「出会い」「創る」「仕組み」など5つのジャンルにまとめられている。巻末に「コミー用語集」という社内用語のリストがあり「物語」は「「問題発見」「可能性の追究」から「結果出し」までの実例集」、その「問題発見・結果出し」とは「現場で「おかしいな」「なぜだろう」と思うことがあったら、問題を明確化し、解決方法を考え、行動を起こして結果を出すこと」、「悪さ加減」とは「品質問題の程度。致命的なものを「悪さ加減が大きい」という」などと意味・定義が解説される。まさに企業精神が凝縮された社史だ。タイトルの「物語」の意味も明確になる。ページ数がきっかり333pと3のゾロ目なのも、何かのこだわりなのかもしれない。

日清食品、コミーともにA4サイズと判型が大きく、新着社史のラックにあった2冊の社史「藤永組70年史」(2018年3月 熊本)、「日信電子サービス50年史」(2018年 墨田区)も同じくA4判だった。かつては一回り小さいB5判やビジュアルであってもA4変形(天地が280ミリ)のものが多かった。より写真を多く入れるためか、本文を2段組にし、文字を多く入れページ数を減らすためなのだろうか。

わたくしは、元・社史編集関係者なので書棚の「社史の関連書籍」の棚も興味深かった。かつて参考にした社史づくりのマニュアル的な書籍、たとえば「『会社史』入門」(日本経営史研究所 にっかん書房)や社史探索のデータブックである「会社史総合目録」(日本経営史研究所)もあり、その後を継いだと思われる追録も「会社史・経済団体史新刊案内2012年」(専門図書館協議会・編 専門図書館協議会関東地区協議会)というかたちで2012年12月まで出ていたことがわかった。珍しいものでは「企業史料協議会20年史」(企業史料協議会・編纂 2004年3月)があった。

もともとこの図書館に来るきっかけとなった「社史の図書館と司書の物語」について触れておく。本書は川崎図書館の司書である著者が2011年7月「社史にみる企業キャラクター」というミニ展示を担当して社史に詳しくなり、地方紙に「社史をひもとく」という連載や、経済出版社のウェブサイトに「社史の図書館から」という連載を続けたこと、大阪府立中之島図書館と共同で「みんなで選ぶ社史グランプリ」という参加者投票によるコンテストと社史展示イベントを行ったこと、「社史ができるまで講演会」というセミナーを20回以上開催したこと、「社楽」という社史にまつわるA4サイズ2-4ページの情報紙を50号以上発刊し続けていること、社史フェアというイベントを年に一度開催していること、など著者および職場のチームが行った社史にかかわる5年間の実践活動を社史の内容とともに記録した書籍である。

社史の内容とは、たとえば不二家のキャラクター、ペコちゃんや興和のカエルの由来(p26-27)、同じ業界、たとえばパン業界の社史を並行して読み、木村屋、中村屋、山崎製パン、進々堂、敷島製パンの不思議なつながりを発見したこと(p114-116 社楽28号)、などである。また、社員の川柳&選評コメントコーナーがある社史(p186 アクセンチュア50年史)、職場の見取り図や業務中の多数の写真、全社員の1行アンケートを掲載し社員とその家族を読者対象にした社史(p206 モトックス百周年記念誌)などユニークな社史が多く紹介されている。社史編纂担当者にももちろん役立つが、それだけでなく一般の読書人の関心を惹きそうなことが多い。

かつて自分が社史をながめるときは、たとえばある会社の社史をつくるときその会社の先行する(古い)社史を参考に読んだり、同業他社の過去の動きをみたり、特定の目的をもって読むことが多かった。社外のたとえば取引先、顧客が自分と関係のある部門の歴史を調べたり、知人が働く会社、地元の企業を地縁で調べるのも、ある意味で特定の目的に沿うものだ。しかしこの本は、そうでない一般の人が、社史を読む場合の読み方について、いくつかの視点をサジェストしてくれているように思った。たとえば「社史でこんなことがわかるんだ」(p17)、「あるテーマを切り口に」横断的に社史を調べる(p34)、などである。本文にまで目を通す余裕のない人でも、装丁がユニークな社史(p126)とか口絵写真を見て何かを学ぶということもありえる。

また、「読む註」が本文260pに102か所も付けられているのも、本が好きな読者にはたまらない。

国会図書館には、作成した出版物を1部送る納本制度があるが、そうではなく寄贈でこれだけ集まる体制にするのは大変なことだと思う。最新の要覧(13p)によれば1年で500冊もの寄贈があるという。

なおこの図書館では、社史とは別に知的財産講座「特許の実務」、企業の足跡を知る「日本のビール産業とキリンの歴史」といったセミナー、講演会も開催している。

住所:川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟2F

電話:044-299-7825

休館日:日曜日(祝日の場合を含む)、毎月第2木曜日、年末年始ほか

開館時間:月~金 9:30~19:30、土・祝・休日 9:30~17:30

料金:無料

☆5年前に溝の口駅西口商店街にきたときに「いろは」と「かとりや」に入ったので、今回は駅に近い方にある大衆酒場・玉井西口店に立ち寄った。入口付近は立飲みだが、奥は椅子席になっていた。焼き台に立つ人が男性3-4人。フロアが女性5人くらい。早い時間だったからかもしれないが、女性はみな学生アルバイトのような感じで若かった。わたくしがいく店のなかでは珍しい。客も比較的女性が多かった。

まず燗酒の高清水(330円)とおまかせおでん(大根、こんにゃく、玉子 180円)、次に焼酎(いいちこ)お湯割り(370円)と豚レバカツ(220円)。お勘定は少し割引もあり1155円(税込)、この店も安かった。

なお前回は、店外の塀にクラシックのコンサートのポスターが貼られているのに気付いたが、今回は飲み屋街のなかの古書店「明誠書房」が考えるとちょっと不思議で気にかかった。