伝統工芸と身近な物を材料科学するヨシムラ・サイエンス・ラボです。

相変わらず、お休みの時は執筆を進めています。

現在は、大河出版樣の雑誌ツールエンジニア「モノづくりを支える金属元素 いろはにほへと」の10月提出原稿です。

今回は、「亜鉛」に関する内容のため、その名前の語源などを調べていました。

その過程で、同じ「鉛」という漢字を使いながら鉛ではない「鉛筆」について、なぜ「鉛」という漢字を用いているか?について調べてみました。

三菱鉛筆のHPによると、

「■「鉛」を使わないのに「鉛筆」と呼ばれる理由は?」について言及されており、それは、以下の通りでした。

現在の鉛筆より「前のもの」は、鉛の棒「尖筆(せんぴつ)」でした。この鉛の棒は現在の鉛筆のように黒い跡は残せず、文字を真っ直ぐ書くために、あらかじめ薄く線を引く目的で用いられました。この鉛の棒を"lead pencil"(鉛の筆)と呼ぶようになり、呼び方と現在の鉛筆が一緒に輸入され「鉛筆」と訳されたのではないかと言われています。

ちゃんとした理由があったんですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

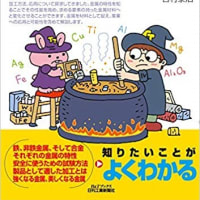

『原材料から金属製品ができるまで 図解よくわかる金属加工』(日刊工業新聞社)※ 2021年9月下旬発刊予定

2021年9月下旬発刊予定

『トコトンやさしい金属材料の本』(日刊工業新聞社)

『銅のはなし』(技報堂出版)

『身近なモノに隠された金属のヒミツ パパは金属博士!』(技報堂出版)

『ツールエンジニア 生活を支える金属 いろはにほへと』 (大河出版)

『ツールエンジニア モノづくりを支える金属元素 いろはにほへと』 (大河出版) 新規

新規

相変わらず、お休みの時は執筆を進めています。

現在は、大河出版樣の雑誌ツールエンジニア「モノづくりを支える金属元素 いろはにほへと」の10月提出原稿です。

今回は、「亜鉛」に関する内容のため、その名前の語源などを調べていました。

その過程で、同じ「鉛」という漢字を使いながら鉛ではない「鉛筆」について、なぜ「鉛」という漢字を用いているか?について調べてみました。

三菱鉛筆のHPによると、

「■「鉛」を使わないのに「鉛筆」と呼ばれる理由は?」について言及されており、それは、以下の通りでした。

現在の鉛筆より「前のもの」は、鉛の棒「尖筆(せんぴつ)」でした。この鉛の棒は現在の鉛筆のように黒い跡は残せず、文字を真っ直ぐ書くために、あらかじめ薄く線を引く目的で用いられました。この鉛の棒を"lead pencil"(鉛の筆)と呼ぶようになり、呼び方と現在の鉛筆が一緒に輸入され「鉛筆」と訳されたのではないかと言われています。

ちゃんとした理由があったんですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『原材料から金属製品ができるまで 図解よくわかる金属加工』(日刊工業新聞社)※

2021年9月下旬発刊予定

2021年9月下旬発刊予定

『トコトンやさしい金属材料の本』(日刊工業新聞社)

『銅のはなし』(技報堂出版)

『身近なモノに隠された金属のヒミツ パパは金属博士!』(技報堂出版)

『ツールエンジニア 生活を支える金属 いろはにほへと』 (大河出版)

『ツールエンジニア モノづくりを支える金属元素 いろはにほへと』 (大河出版)

新規

新規

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます