週末を利用して、わたしはいま紀州を巡っております。

わが家のご先祖様、いまから250年前くらいを生きられた

「寛蔵」さんと言う名前の方が遺された手記がありまして、

その手記のタイトルに「原氏由来の事」と記されているものがある。

「往昔紀州にて仕官たるところ、慶長年中、故ありて浪人と相成る」

と書き記されている。無論わたしの名字は三木なのですが、

この家には夫婦ごと「養子」として、「入家」したとされている。

江戸期のことなので、家というものはなかば法人格であり、

必ずしも血縁関係だけを重視していない時代として、あり得る事態。

まぁたぶん現代の企業取引、M&Aに近いようなことと理解される。

いまから270〜280年前頃のことのようなのです。

で血縁としての家の本来の名字は「原」であると、由来を書いている次第。

そのM&A取引の余韻さめやらぬ時代を生きていた寛蔵さんとしては

それ以前のことについて調べ、書き付けを起こして遺したと。

その「原家」の故地をも探訪された様子も手記に遺している。

「え、わたしは本当は原さんなのでしょうか?」と言うナゾの書き付け。

このあたりは、現代との家意識の違いでもあるのでしょうが、

遺されている末裔たるわたしとしては気になって仕方が無い。

家の存続という意味合いとしては、三木家のことは江戸期以前も

それなりにあきらかにできるスジがあって、そっちはまぁいいのですが、

このご先祖様の書き付け以外にはまったく手掛かりがなく、

さっぱり痕跡の残っていない「原氏」の方は重い宿題として残っている。

まるで「ミッシングリンク」であります(笑)。

ただ、推測していくとすると、いくつかの痕跡はある。

わが家・三木家は法人の方の宗旨としては真宗、門徒スジなのに、

この寛蔵さんのころに真言宗に改宗している。

同時期と目される頃に、家紋も「折敷三の字」から「二つ巴」に変わっている。

というような事実と、「紀州」という記載。

そこでそのか細い手掛かりをもとに、空気感を感じることを目的に

いま、和歌山県を訪ね歩いているという次第なのです。

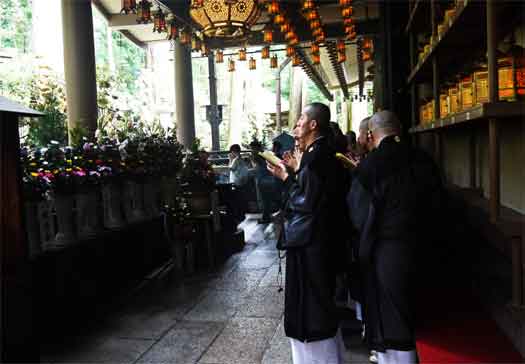

で、やはり真言宗開祖の空海さんの開いた空中宗教都市・高野山に敬意を。

はじめて訪れてみて、まさに圧倒されました。

敬愛する司馬遼太郎さんの文学碑のようなものが

空海さんが入定されているとされる「奥の院」までの路のはじめにある。

そこからはまるで日本史そのものの有名人の墓名が連続する。

ついには豊臣秀吉や織田信長さんの名前まで出てくる。

わが家のようなか細い記憶痕跡だけしかない庶民とは

まったく別種の「日本の名家・名族」が積層する世界の存在を

まことにこれでもかと知らせていただけます(笑)。

北海道にいると、こういう連綿とした日本史の連続性を意識することは

ほとんど現実性がありませんが、

その時間の積層感にただただ驚くばかりであります。う〜〜む。