北海道住宅始原の旅シリーズ、いろいろなご意見・反響が。

とくにわたし的にビッグスパンとしての古地形が心に強くあったので、

6000年前は広大な運河的な海が石狩平野を覆っていた事実について

絶対に抑える必要があると考え、掘り起こして触れてみた次第です。

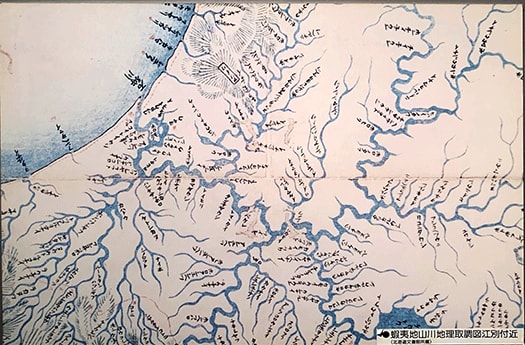

図示したのは江戸期に描かれた「蝦夷地山川地理取調図江別付近」。

明治の開拓使の活動に先行して、江戸幕府もさまざまな活動をこの地では

先駆けて行ってきていたし、測量など基礎的な調査は行われている。

とくに「場所請負制」も最後期になると、閉鎖的独占に凝り固まった

支配形態の弊害が大きくなってきていて、

その弊害を打破するために「イシカリ改革」というような施政転換もあった。

その結果、多くの新規参入がこの地域を中心に図られて

祝津などでの底引き網漁などで大成功を収める青山家などがあらわれる。

こういった幕府時代からの改革が北海道の開拓期の経済基盤を支えもした。

明治大正昭和と、開拓の基盤になった沿岸漁業の発展の存在は大きい。

おっと、つい横道にそれましたが、

北海道開拓と同時に明治初年以来、対ロシアの戦略的要衝としての

石狩平野の開拓殖民こそは、日本の国家戦略のカナメだった。

蝦夷地南部、函館周辺について日本国家の実質もあったけれど、

この石狩の平野部という地域をもし樺太同様にロシアに支配されると

その後の日本国家の基本スタンスが大きく揺らぐことになったのでしょう。

日露雑居状態であった樺太と千島を領土交換して、

蝦夷地北海道は日本領土であるとロシアにも公的に認めさせたことは

非常に大きな明治初年国家の外交選択だったと思います。

こうした交渉も、樺太も管轄した「開拓使」の関与するものだった。

その後、開拓使長官になる黒田清隆は当初は、この樺太専任だった。

こういった経緯で石狩平野部の開拓は精力的に進められた。

で、これはよく言われることなのですが、

明治初期に敷設された「鉄道」の小樽−札幌間の用地選択では、

古地形からの地盤面に注意しながら線路敷設したとされているのですね。

たしかに非常に注意深く「泥炭地盤」地域とのギリギリを選択している。

口伝的な情報で、このことは「都市伝説」かもと思っていたのですが、

古地形との照合から考えてみると蓋然性がある。

この用地選択に当たって、江戸期からの古地形調査結果が

どのように反映されていたのか、非常に興味深いと思っています。

北総研の高倉氏からも、この古地形についての強い反応があった次第。

古地形的に「半島部」ともいえるのが札幌の基本的な特徴であって

しかも、石狩川水系、豊平川・伏古川などの「水運」も持っていた。

その水運強化のために江戸期末期に篤農家の二宮金次郎の教えを受けた

大友亀太郎が豊平川と伏古川との連結のために創成川を開削している。

そのような地盤面での調査結果と、水運の基礎的な強化という

大都市建設の基本的な着目、着眼が札幌開府には大きく資している。

まことに先人たちの慧眼に目を瞠らされる思いが募ります。

とくにわたし的にビッグスパンとしての古地形が心に強くあったので、

6000年前は広大な運河的な海が石狩平野を覆っていた事実について

絶対に抑える必要があると考え、掘り起こして触れてみた次第です。

図示したのは江戸期に描かれた「蝦夷地山川地理取調図江別付近」。

明治の開拓使の活動に先行して、江戸幕府もさまざまな活動をこの地では

先駆けて行ってきていたし、測量など基礎的な調査は行われている。

とくに「場所請負制」も最後期になると、閉鎖的独占に凝り固まった

支配形態の弊害が大きくなってきていて、

その弊害を打破するために「イシカリ改革」というような施政転換もあった。

その結果、多くの新規参入がこの地域を中心に図られて

祝津などでの底引き網漁などで大成功を収める青山家などがあらわれる。

こういった幕府時代からの改革が北海道の開拓期の経済基盤を支えもした。

明治大正昭和と、開拓の基盤になった沿岸漁業の発展の存在は大きい。

おっと、つい横道にそれましたが、

北海道開拓と同時に明治初年以来、対ロシアの戦略的要衝としての

石狩平野の開拓殖民こそは、日本の国家戦略のカナメだった。

蝦夷地南部、函館周辺について日本国家の実質もあったけれど、

この石狩の平野部という地域をもし樺太同様にロシアに支配されると

その後の日本国家の基本スタンスが大きく揺らぐことになったのでしょう。

日露雑居状態であった樺太と千島を領土交換して、

蝦夷地北海道は日本領土であるとロシアにも公的に認めさせたことは

非常に大きな明治初年国家の外交選択だったと思います。

こうした交渉も、樺太も管轄した「開拓使」の関与するものだった。

その後、開拓使長官になる黒田清隆は当初は、この樺太専任だった。

こういった経緯で石狩平野部の開拓は精力的に進められた。

で、これはよく言われることなのですが、

明治初期に敷設された「鉄道」の小樽−札幌間の用地選択では、

古地形からの地盤面に注意しながら線路敷設したとされているのですね。

たしかに非常に注意深く「泥炭地盤」地域とのギリギリを選択している。

口伝的な情報で、このことは「都市伝説」かもと思っていたのですが、

古地形との照合から考えてみると蓋然性がある。

この用地選択に当たって、江戸期からの古地形調査結果が

どのように反映されていたのか、非常に興味深いと思っています。

北総研の高倉氏からも、この古地形についての強い反応があった次第。

古地形的に「半島部」ともいえるのが札幌の基本的な特徴であって

しかも、石狩川水系、豊平川・伏古川などの「水運」も持っていた。

その水運強化のために江戸期末期に篤農家の二宮金次郎の教えを受けた

大友亀太郎が豊平川と伏古川との連結のために創成川を開削している。

そのような地盤面での調査結果と、水運の基礎的な強化という

大都市建設の基本的な着目、着眼が札幌開府には大きく資している。

まことに先人たちの慧眼に目を瞠らされる思いが募ります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます