国内最大の産業であるクルマ産業は国内で約58兆円の市場規模。

で、その業界が海外から稼いでくるお金は、直接の輸出だけでは無いけれど、

直接の輸出の額で見ても、約16兆円(2015年度)。

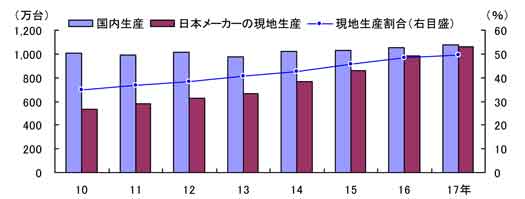

で、海外での生産台数は平成17年の資料などを見ても、

おおむね国内生産数と同程度になっていて、傾向としては

海外シフトが進んでいることから、お金は海外で稼いでいる方が大きい。

その稼いだお金は日本の国に儲けが還流するという意味では

大いに日本の国益に資しているということが言えるだろう。

で、一方で国内での市場規模はそう遜色がない「医療」の分野では

いったいどれくらいの「稼ぎ」があるのかと、ときどき考える。

ニッポンの医療の世界は、世界に冠たる医療保険制度のもとで

手厚く国家からの保護が加えられている「岩盤規制」業界の最たるもの。

ちなみに、他の岩盤規制業界は、労働と農業とされている。

昨年2015年の総医療費が40兆円を超えていることは各種報道がされている。

そこまで国富が投入されて、豊かな事業環境が形成された

その産業基盤の上で、どれくらいの「稼げる」分野ができたか、

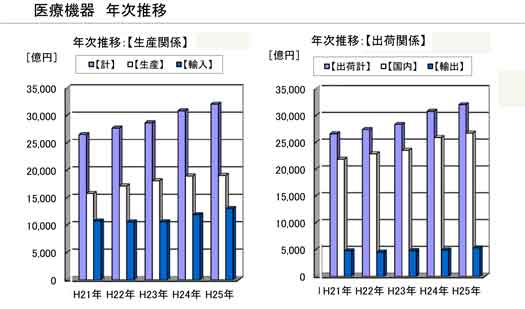

コトを単純化して、医療機器が輸出される総額を見てみたら約5000億円。

しかも、それを倍額ほど上回る規模で「輸入」がある。

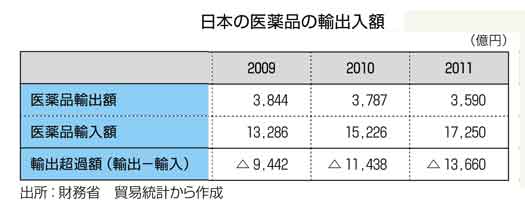

同様に医薬品についても、輸出ではなく輸入の方が大幅超過の現状。

クルマ産業というのは典型的な輸出産業ではあり、

医療という分野は、かくも典型的な内需型といえるのでしょうね。

ただ、日本は世界に先駆けて急激な速度で高齢化が進行している。

人類社会のまさに先鞭を付けるような状況のなか、

「必要は発明の母」といわれるように、

この国家社会状況で創意に満ちたビジネスは生まれてこないのか?

いつもそういった興味を持ってウォッチしています。

たしかに医療というのは人の体に関わることなので、

単純に経済指標化はできないけれど、さりとて、

その主要な財源が医療保険という透明性が高くあるべきものである以上、

産業の「努力目標」としては、そういう方向もあってしかるべきかと。

自分自身も高齢化してきて、こういった分野にも

徐々に関心が向かってきています。