いよいよ今日から五街道最後となる甲州街道である。甲州街道の説明は10/30のべージ参照。

昨夜の段階で、予め調べておいた宿も全て予約ができ、泊まりの心配はなくなった。

連泊したホテルは、ワンランク上のカプセルが売りで快適なのだが、混んでいるせいか、他の客の動きが意外とうるさい。

1時前に物音で目が覚めたら眠られなかったので、今日の予習をしながら、ブログの解説部分の下書きをした。

今日は都心部から徐々に郊外へ抜けて行く景観の移り変わりを楽しむことができた。

また、歩きゆえに、都心部の施設や建物の位置や地名を整理することもできた。

今夜は、てくてく人さんと府中の宿…とは言っても京王府中駅前の24時間営業の温泉だが…。

19時にそこへ来てくださるという。一緒に食事でもという希望だったが、到着後に聞いたら、この温泉は、レストランだけの利用はダメで、高い入浴料を払わなくてはならないとこと。また、こちらの途中外出もダメとのこと。

すぐに電話して、自由に使える受付ホールの休憩コーナーで会うことにした。

日本橋~内藤新宿

6:00、夜明け前の毎度おなじみの日本橋。これで最後になると思われる。

甲州街道は東海道と同じく銀座方面へ向い、日本橋交差点を右折して皇居から四谷を経由し新宿通りへ向かう。

呉服橋を右に行くと、「一石橋」がある。名前の由来は橋の南北両側に後藤氏両家の(金座)後藤庄三郎、(呉服所)後藤縫殿助の屋敷があり、後藤(五斗)のシャレ)と五斗で一石と名づけたという。

隣に「まよひ子のしるべ石」というのが立っている。子供が迷子になったとき、似顔絵などを貼り付けて情報を集めたという石標がある。

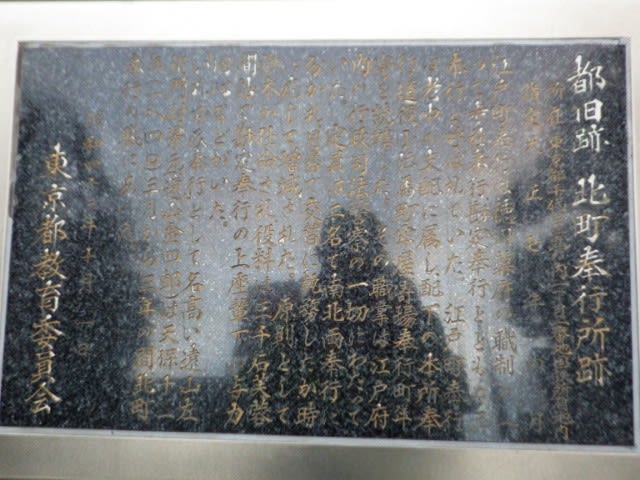

これを見つけるのに非常に苦労した「北町奉行所跡」

大丸の通用門に石碑があった。お馴染みの遠山の金さんこと遠山金四郎が天保11年(1840年)から3年間奉行を勤めた。

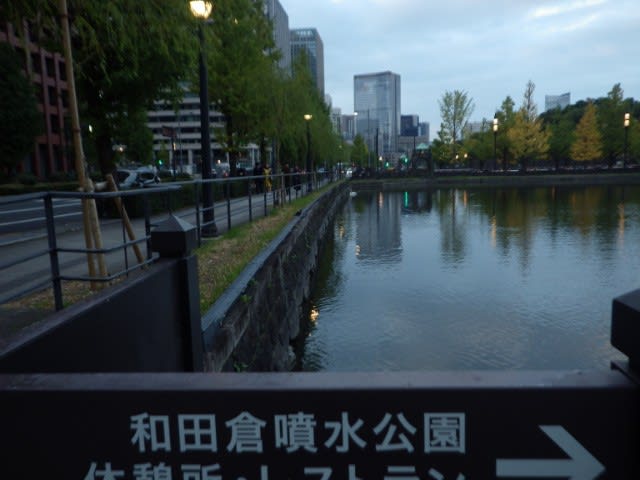

東京駅八重洲口の横を抜けて、皇居外堀の和田倉橋から、外堀沿いに進む。

皇居ランナーと「桜田門」~万延元年(1860年)3月3日の朝、門外で「安政の大獄」を行った大老井伊直弼が水戸浪士等に暗殺された「桜田門外の変」の舞台。

桜田門の向かい側に建つ、TVの刑事ドラマで良く登場する警視庁は豊後杵築藩松平家屋敷跡とのこと。右奥に国会議事堂も見える。

皇居の外堀を半蔵門前まで、およそ半周する感じで歩いた。堀沿いだけで35分も掛かった。

国道20号新宿通りを進む。ビル街の中の歩きが続く。

四谷駅前に「四谷見附跡の碑」が立っている。ここは、江戸城防御の城門があった。

ここを過ぎると、内藤新宿へと入っていく。

内藤新宿~下高井戸宿

1 内藤新宿

・内藤新宿は甲州道中の日本橋から最初の宿場。当初、日本橋から高井戸まで宿場がなく、遠すぎて難儀したため途中に設置された。

・元禄12年(1699)から宿駅業務が開始され、途中享保3年(1718)にいったん停止されるが、54年後の明和9年

(1772)に再興している。

・江戸城造営のために整備された青梅街道は当地で甲州街道から分岐する。本陣1 旅籠24

この辺りは杉並区だが、内藤新宿は新宿1丁目交差点あたりから始まり、江戸時代は入口の木戸が設置されていたという。

左手奥には新宿御苑の大木戸門が見える。ここは、内藤家下屋敷跡だだたところ。

内藤新宿もこの内藤家に由来しているらしい。

面影を残すものは何もないが、この辺りが宿場の中心地だったようだ。

本陣跡等の場所はガイドでも触れられていない。

あ

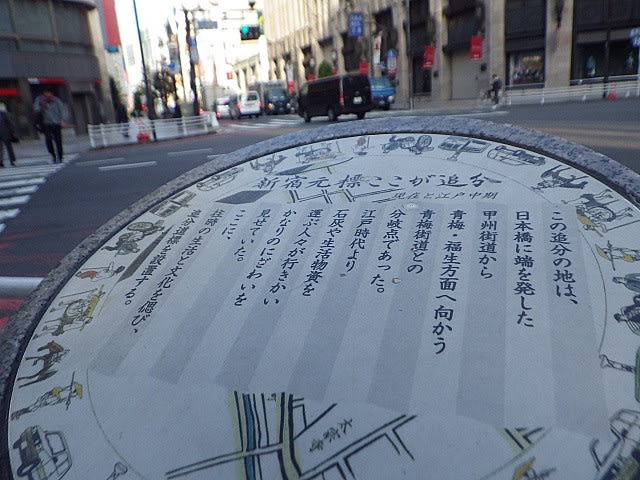

更に進んで新宿3丁目交差点。ここは青梅街道の追分になっている。

そのまま真っ直ぐ進む道が青梅街道 左折するのが甲州街道。

交差点の歩道に設置されている「追分モニュメント」をアップで撮ってみた。正面が青梅街道。

通勤ラッシュの新宿駅前を通過。

新宿駅前から国際通りに入る。ここもビル街だが、狭い道路に旧道の面影を感じる。

途中から国道20号の上に首都高速4号が合流してきて、これが、上高井戸まで7kmほども続く。

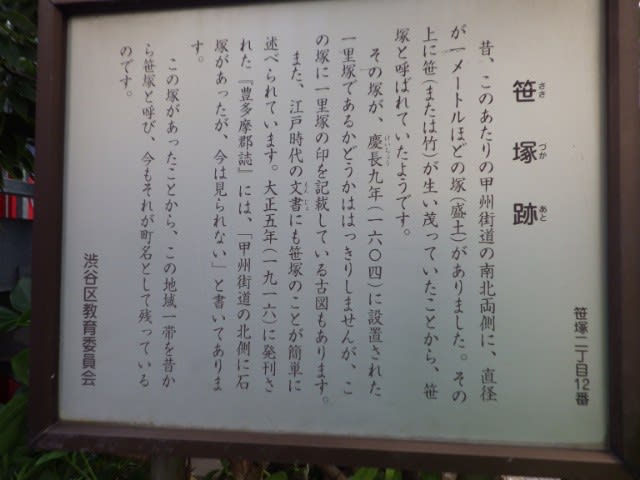

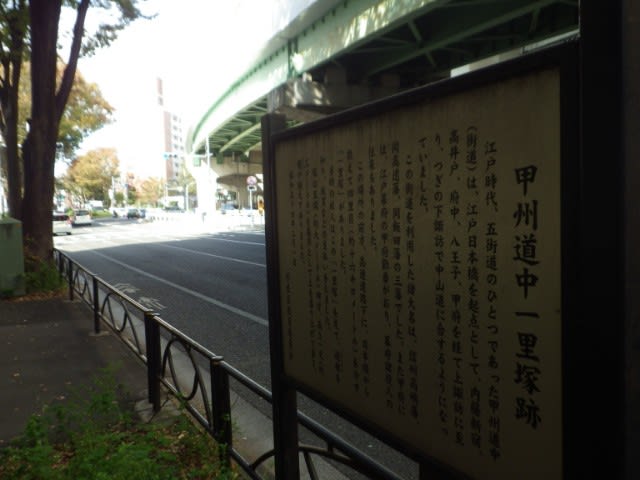

「笹塚の一里塚跡」~昔、街道の両側には直径1mほどの笹に覆われた塚があったという。

「笹塚」という地名の由来になったといわれている。江戸より3里目。

その先下高井戸駅入口交差点から先、下高井戸1丁目から次の下高井戸宿に入りる。

下高井戸宿・上高井戸宿~布田五宿

2下高井戸宿 3上高井戸宿

・現在の杉並区下高井戸1丁目から5丁目、甲州街道と首都高速4号線が分離して行くあたりまでの東西17町(約1850m)。

・上高井戸宿はその西、上高井戸1丁目の環八通りと交わるあたりを中心に東西6町(約650m)程の町並み。上下高井戸両村が半月交替で継立を分担した。

・下高井戸 本陣1 旅籠3 上高井戸 本陣1 旅籠2

下高井戸駅入口交差点から下高井戸宿へ入って行く訳だが、当然ながら宿跡らしきものは何もなく、国道の上を首都高速が乗っかっているだけ。

国道の北側は玉川上水跡が暗渠になって公園となっている。

ガイドブックによると、この右辺りに、「富吉源蔵本陣跡」があったという。

「鎌倉街道入口」交差点に、江戸から4番目の「一里塚」があったという案内板がある。

案内によると・・・参勤交代でこの道を利用した大名は、 信州高嶋藩、高遠藩、飯田藩の3藩だけだったとか。

ここを過ぎると、うっとうしかった高速道路は右手へとルートを変えて行き、騒音も少なくなり、見通しも良くなってきた。この辺りは世田谷区である。

ガイドブックによると、その先きの右辺りに「武蔵屋本陣跡」があったという。

「新一里塚跡の碑」~これは明治3年に内藤新宿を起点とし甲州街道に建てられた新しい一里塚で、正面には「内藤新宿より三里 品川県」と彫られている。 六カ所設置して、現存する物はこれのみという。

「仙川の一里塚跡」~「旧市跡仙川の一里塚跡」碑と解説がある。日本橋より5里目。

野川を渡ると直ぐに二叉となり、左手は県道119号となり、次の宿場の布田五宿の内の一つ「国領宿」へ入っていく。

布田五宿~府中宿

4 布田五ケ宿

・現在の調布駅を中心に東側より、4国領宿、5下布田宿、6上布田宿、7下石原、8上石原の五宿からなる宿場。

・五宿あわせて一宿の機能をもって、6日交代で宿継ぎ業務を分担していた。これら五宿には本陣、脇本陣共無く、旅籠も計9軒だけ。

・江戸からの距離も五里三十二町余と中途半端で「間の宿」のような存在だったと云われる。宿の長さは合計で30丁余(3270m)。

上布田にあった「小島の一里塚跡」~「市旧跡小島一里塚跡碑」とその解説板がある。日本橋から6里目。

上布田で今日初めて目にした蔵付きの旧家。

上石原は近藤勇生誕の地とのことで、街頭沿いに幟が並んでいて、西光寺に近藤勇の座像があった。

上石原にあった黒板塀の旧家。

上石原で、「江戸初期の甲州道中」との分岐がある。貞享年間(1684~88年)以前の甲州古道。

迷わず古道へ進む。県道ではないので、道幅に街道の面影を残す。

地元では「品川街道」と呼んでいるらしく、標識も目にした。

その古道にあった「常久の一里塚跡」~「史蹟一里塚碑」とその解説がある。ここの塚木は松と杉だったらしい。日本橋から7里目。

左の標柱には「しながわ道の一里塚」と書かれていた。

県道229号に合流してまもなく、府中宿へと入っていく。

14:30、府中宿の中心地手前の京王府中駅入口を今日のゴールとした。

その交差点の「大国魂神社」ではお祭りが行われていた。

そこから5分ほどで、24時間営業の「天然温泉縄文の湯」が今日の宿(4100円)。

6階が受付で、温泉が11階にある。7階から12階まで温泉の施設である。

2日間シャワーのみだったので、ゆっくり浸かる。疲れが抜けて行くような気がする。

朝眠れなかったので、説明部分の下書きを済ませていたブログも18時前にアップすることができた。

19:00にやって来るてくてく人さんとの再会が楽しみ。

結局、1時間半ほど温泉でおしゃべりをして過ごした。

きのうの温泉は、泊まるつもりなら安くつきますが、入るだけなら90分でも1500円でした。

府中駅よりちょっと東京寄りの甲州街道に1964東京オリンピックの時の50キロ競歩の折返し地点の記念碑があるの気づきましたか?

9月にマスターズ陸上の全国選手権で関東に行ったんですが、その時に記念碑を見にわざわざ府中まで行ったんですよ。駅前の温泉に入ろうかと思ったけど高かったのでやめた記憶が(笑)