10/21の「第69回箱館歴史散歩の会」(主宰・中尾仁彦氏)は、これまでの西部地区とは違って、十字街から函館駅付近までの「東雲町、大手町、若松町巡り」だった。

西部地区に比べて、歴史的にちょっと新しい明治以降に発展した地域で、当時の建物が残っているところは少ないが、港に近い地域には、旧函館区役所、郵便局、巨大な倉庫、そして、青函連絡船の桟橋など。函館市役所付近には、昔マッチ工場、刑務所、火力発電所などの公共的施設が存在するなど函館の発展に大きく貢献した地域である。

コースは、いつも通り函館市地域交流まちづくりセンターをスタートして、明治館→豊川稲荷神社→函館区役所跡→朝市→摩周丸資料館→函館駅前→函館電灯所跡→消防本部(北海道最初のマッチ工場跡・刑務所跡・アーレンフォックッス号)だった。

○郵便局(現在のはこだて明治館)<トップ画像>

函館郵便局の歴史は古く、1872(明治5)年の開拓使郵便局開設までさかのぼる。1907(明治40)年建設のこの建物は、左が電話局、中央が郵便局、右が電信局だった。外側の煉瓦は本州製で、中は函館製だそうだ。

1961(昭和36)年に民間に払い下げられ、倉庫として使用。その後1983(昭和58)年に地元の工芸家共同組合「クラフトマンユニオン」が中心となり、「ユニオンスクエア」として開館、現在は「明治館」と改称。

○旧安田倉庫跡(現在のホテルラビスタベイ函館)

開拓使が備蓄米のために建築したレンガ造りの「函館常備倉」で、函館区に譲渡された後に民間に払いさげられ、実業家の安田善次郎が落札して「安田倉庫」となった。

「ホテルラビスタベイ函館」の外壁の一部には、旧レンガ倉庫の壁を保存活用したり、運河の荷揚げに利用した扉を再生利用している。

○豊川稲荷神社

文久元年5月町内の守護として創建されたことに始まる。現在の社殿は昭和15年建立だが、それまでに4回の大火で類焼している。

この辺りは、昔の埋め立て地で、3島6橋で繋がっていた。この場所は新築島と呼ばれていた。商売繁盛の神様で、魚市場や蓬莱町の見番芸者などが奉納した石灯籠などがある。

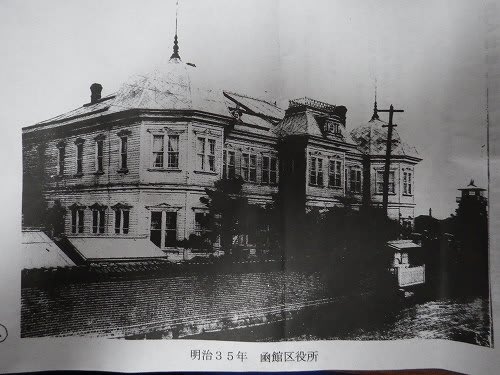

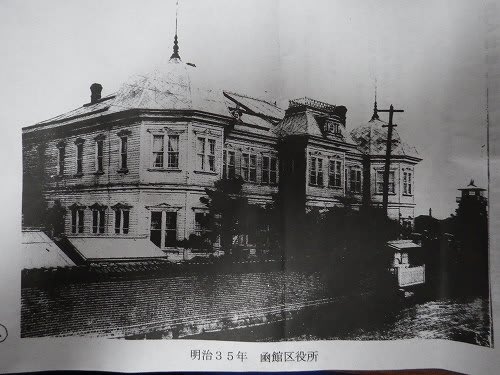

○旧函館区役所

現在の豊川町23番地一帯にあった。明治35年に相馬鉄平が土地を寄付し、この場所に立てられた。大火に焼けないで残っていたら素晴らしい建物だったろう。

○一井の土蔵(現・喫茶店LEAVES HAKODATE)

明治45年建設といわれている。当時は、ここは運河で、港から船が横付けしていたらしい。今は、最近オープンしたらしい洒落たcafeとして再利用されている。若い女性に人気があるらしい。

○函館朝市

戦後昭和20年に駅前広場の片隅で農作物や魚類、雑貨などを持ち寄って始まった。その後、今のヴィクトリアの付近、NTTの付近と移り、昭和31年に現在地に移る。当時の面積は600坪だったが、現在は1万坪。

○摩周丸資料館

1988年3月13日の青函連絡船最後の日まで運航していた摩周丸を産業遺産として保存・公開。操舵室(船橋)・無線通信室が当時のまま残り見学できるほか、青函連絡船の歴史やしくみ等が、パネル・模型・映像で学べる。

我々世代のこの日の参加者のほとんどは、それぞれ人生の思い出と重ねて懐かしく見学できる。

○函館駅前

現在の駅舎は5代目。配付資料に駅前広場の古い写真が数枚あり、懐かしく思い出すことができた。その中に大正年代に今の北洋ビルの所に建っていた木造3階建ての大きな丸南本店の写真があった。当時の函館のそば屋でもっとも繁盛したそば屋で支店が20軒以上もあったらしい。

○函館電灯所跡(火力発電所)(現在の日銀の横の東雲町変電所)

函館に電気が通ったのは、明治29年で、札幌、小樽に次いで3番目。当時の発電所は石炭による蒸気発電だった。明治39年でも電気を引いていたのはわずか600戸。明治41年に大沼発電所ができて、一気に広がり、大正2年に電車が走った。

○水天宮

寛政2年、高田屋嘉兵衛が兵庫において航海を業とする際、久留米の水天宮より航海の守護神として分祀を願い出、文化9年箱館に奉斎した。同11現東川町の海岸寄りに社殿を建てる。天保年間高田屋の衰微と共に管掌する者がなく過していたが、明治21年、東川町の有志及び東雲町町民が相計らい、現在地に氏神として奉遷した。境内に、五稜郭戦争のときの大砲が祀られているが、何の説明板もない。

○函館刑務所跡(現在の消防本部付近)

この場所にあった明治11年頃の懲役場の写真が残っている。

○北海道最初のマッチ工場跡(現在の消防本部付近)

明治7年 函館懲役場で囚人であった玉林治右衛門がマッチの製造を試み、燐を製出。明治14年に市役所が、この場所にマッチ工場を建てて製造を開始。玉林は明治13年に仮釈放になり、その工場の責任者?になった。

○米国製大型ポンプ車「ア-レンス・フォックス号」(消防本部に展示)

函館の消防自動車の歴史は大正8、全国にさきがけて函館区民の寄付金2万8千円で購入したアメリカ製の「アーレンスフォックス」号から始まった。全部で3台購入したが、3台目相馬哲平の寄付により、相馬号と呼ばれた。東洋一といわれ、その高性能を誇ったらしい。当時でも時速100kmで走れたとのこと。

西部地区に比べて、歴史的にちょっと新しい明治以降に発展した地域で、当時の建物が残っているところは少ないが、港に近い地域には、旧函館区役所、郵便局、巨大な倉庫、そして、青函連絡船の桟橋など。函館市役所付近には、昔マッチ工場、刑務所、火力発電所などの公共的施設が存在するなど函館の発展に大きく貢献した地域である。

コースは、いつも通り函館市地域交流まちづくりセンターをスタートして、明治館→豊川稲荷神社→函館区役所跡→朝市→摩周丸資料館→函館駅前→函館電灯所跡→消防本部(北海道最初のマッチ工場跡・刑務所跡・アーレンフォックッス号)だった。

○郵便局(現在のはこだて明治館)<トップ画像>

函館郵便局の歴史は古く、1872(明治5)年の開拓使郵便局開設までさかのぼる。1907(明治40)年建設のこの建物は、左が電話局、中央が郵便局、右が電信局だった。外側の煉瓦は本州製で、中は函館製だそうだ。

1961(昭和36)年に民間に払い下げられ、倉庫として使用。その後1983(昭和58)年に地元の工芸家共同組合「クラフトマンユニオン」が中心となり、「ユニオンスクエア」として開館、現在は「明治館」と改称。

○旧安田倉庫跡(現在のホテルラビスタベイ函館)

開拓使が備蓄米のために建築したレンガ造りの「函館常備倉」で、函館区に譲渡された後に民間に払いさげられ、実業家の安田善次郎が落札して「安田倉庫」となった。

「ホテルラビスタベイ函館」の外壁の一部には、旧レンガ倉庫の壁を保存活用したり、運河の荷揚げに利用した扉を再生利用している。

○豊川稲荷神社

文久元年5月町内の守護として創建されたことに始まる。現在の社殿は昭和15年建立だが、それまでに4回の大火で類焼している。

この辺りは、昔の埋め立て地で、3島6橋で繋がっていた。この場所は新築島と呼ばれていた。商売繁盛の神様で、魚市場や蓬莱町の見番芸者などが奉納した石灯籠などがある。

○旧函館区役所

現在の豊川町23番地一帯にあった。明治35年に相馬鉄平が土地を寄付し、この場所に立てられた。大火に焼けないで残っていたら素晴らしい建物だったろう。

○一井の土蔵(現・喫茶店LEAVES HAKODATE)

明治45年建設といわれている。当時は、ここは運河で、港から船が横付けしていたらしい。今は、最近オープンしたらしい洒落たcafeとして再利用されている。若い女性に人気があるらしい。

○函館朝市

戦後昭和20年に駅前広場の片隅で農作物や魚類、雑貨などを持ち寄って始まった。その後、今のヴィクトリアの付近、NTTの付近と移り、昭和31年に現在地に移る。当時の面積は600坪だったが、現在は1万坪。

○摩周丸資料館

1988年3月13日の青函連絡船最後の日まで運航していた摩周丸を産業遺産として保存・公開。操舵室(船橋)・無線通信室が当時のまま残り見学できるほか、青函連絡船の歴史やしくみ等が、パネル・模型・映像で学べる。

我々世代のこの日の参加者のほとんどは、それぞれ人生の思い出と重ねて懐かしく見学できる。

○函館駅前

現在の駅舎は5代目。配付資料に駅前広場の古い写真が数枚あり、懐かしく思い出すことができた。その中に大正年代に今の北洋ビルの所に建っていた木造3階建ての大きな丸南本店の写真があった。当時の函館のそば屋でもっとも繁盛したそば屋で支店が20軒以上もあったらしい。

○函館電灯所跡(火力発電所)(現在の日銀の横の東雲町変電所)

函館に電気が通ったのは、明治29年で、札幌、小樽に次いで3番目。当時の発電所は石炭による蒸気発電だった。明治39年でも電気を引いていたのはわずか600戸。明治41年に大沼発電所ができて、一気に広がり、大正2年に電車が走った。

○水天宮

寛政2年、高田屋嘉兵衛が兵庫において航海を業とする際、久留米の水天宮より航海の守護神として分祀を願い出、文化9年箱館に奉斎した。同11現東川町の海岸寄りに社殿を建てる。天保年間高田屋の衰微と共に管掌する者がなく過していたが、明治21年、東川町の有志及び東雲町町民が相計らい、現在地に氏神として奉遷した。境内に、五稜郭戦争のときの大砲が祀られているが、何の説明板もない。

○函館刑務所跡(現在の消防本部付近)

この場所にあった明治11年頃の懲役場の写真が残っている。

○北海道最初のマッチ工場跡(現在の消防本部付近)

明治7年 函館懲役場で囚人であった玉林治右衛門がマッチの製造を試み、燐を製出。明治14年に市役所が、この場所にマッチ工場を建てて製造を開始。玉林は明治13年に仮釈放になり、その工場の責任者?になった。

○米国製大型ポンプ車「ア-レンス・フォックス号」(消防本部に展示)

函館の消防自動車の歴史は大正8、全国にさきがけて函館区民の寄付金2万8千円で購入したアメリカ製の「アーレンスフォックス」号から始まった。全部で3台購入したが、3台目相馬哲平の寄付により、相馬号と呼ばれた。東洋一といわれ、その高性能を誇ったらしい。当時でも時速100kmで走れたとのこと。

ご一緒だったのに気づきませんで、たいへん失礼しました!!

驚きの連続でしたね!

また、ニアミスで、初対面の機会を失ってしまいました。

目立つ蛍光色の黄緑色のジャンパーを着ていたのが私ですが・・・記憶にございませんか?

明日にでも、改めて当日の説明と写真をアップします。