娘がいただいてきました花は

明るさがひときわです。

いわきの農民・長谷川安道さんが

今から215年前の

いわきの1月から12月までの行事や農作業について書かれたものを

私達「なるほど歴史塾」が平成21年8月に現代語に訳したものです。

画家の佐久間静子先生が

この冊子に載せていただいたものです。

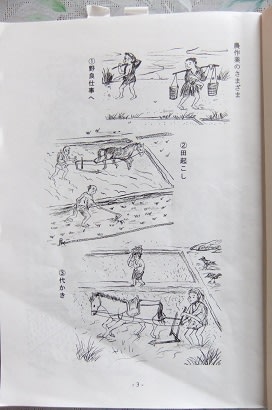

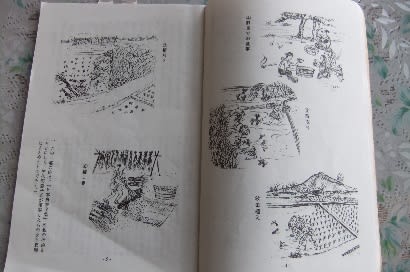

当時の姿を季節順にまとめました。

正月から

すこしバタバタしていましたので、

長谷川さんの

農家年中行事の1月2日以降は載せられないでいました。

1月1日は載せましたので、

2日以降載せてみます。

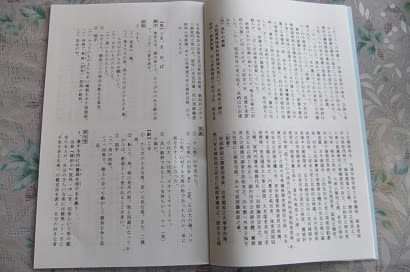

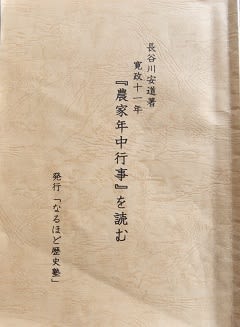

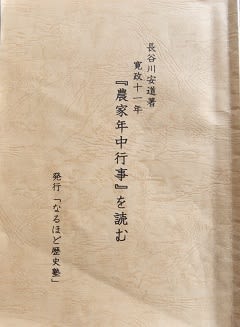

長谷川安道著

「寛政十一年 農家年中行事」より

(今から215年前です)

二日は、

村役人より始めて、分け隔て得なく、隣村の親類・近所の

付き合いの人々に、お互いに挨拶をする。

手足、無事息災に、年を取り身も心も軽く、

めでたさは随一である。

三日までには、年頭のしきたりをすまして、

(次の日からの)」

家業のことを待つべきだ。

四日は棚さがしといって、

元朝より飾ってある鏡餅などを下げて、

茶事をしたり、いろいろ祝いごとがある。

今日は、舅親(嫁さんの実家)へのお年始である。

舅の喜ぶ顔を拝むのは春の祝事だ。

向こうでは、椀飯(おうはん)を整えて待っていてくれる。

お舅さまは孫子を待ちこがれていて、

悦んでくれるのは、

「我が花聟の時、めでためでたの若松(様よ)と、

枝(も)茂(りて葉も茂)ると祝うたのは

(これ)只今のこと(をいうのか)」と

白髪をふり立て、餅を焼き、柄銚子、盃をそろえてよろこんでくれる。

祖父、祖母をおさめて、三助(召使)殿まで、

お祝いをして、年中の辛苦を忘れ、

姉妹、姪、甥も集まって いる中で、

晴れ着の衣装や染め柄や子供の器量をほめる。

祖父、祖母の喜び場面はお目出度いことこれ以上のものはない

五日などは、

少し暇になり、今年の家業(農作業)はいかにしようかと帳面を綴じてつくり、

田畑の反別合計を第一に書き記しを決めその土地に合わせて、

早稲(わせ)、中稲(なかて)、晩稲(おくて)、糯(もち)、糠(うるち)(耕作)面積、

肥しのくばり、麦跡など、

去年の耕作の(できあいをみて)さしさわりないようによく考えて

土地の 善し悪しなどを帳面に記帳するのがたいせつだ。

と仕事の準備を書いています。

六日には、

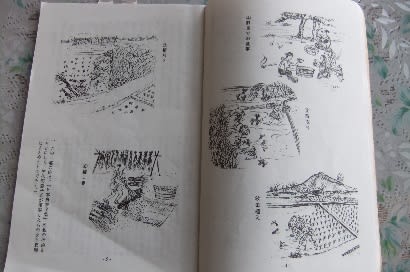

山入り

まず、

山の神へ、

供え物をそなえ、

薪を樵(こ)り、

鍬入り前にたくさん積み重ねておくべきだ。

七日には

七日の七草は、

(せり、なずな、五行(ごぎょう)、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)、

を摘んで、

米に入れて粥とし、諸神に供える。

の粥を給べ、年中の邪気を追い払う術である。

人日(七草)とて、

今日の儀は種(七種)のお祝いである。

※給べ:神さまから給わったものという意味で、この字を用いていた。

十一日は、

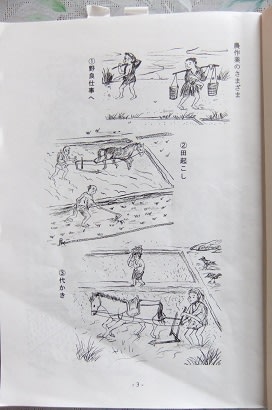

鍬入れ、野立ての初めである

元朝より飾り置いて拝み備え(たもの)は、

地神に備えるのに用いる。

お茶をのんで祝いごとをする。

十二日は、

市神祭りある。

貴賤老若が白麻を買い求め

「おめでたい」となづけて

歳徳神(お正月の神様)に供え、

また、

今日より売り出し物も持ち出し、

お金を儲けることにも

心がけなければいけない。

と農家においても

商品経済の発達による現金収入が

大切なことが書かれています。

十三日、

鍬入れも過ぎれば、農業にずいぶん精を出し

田は、起こし返し、

畑は、麦作春地も数度おこし返し

土をこまかにしてゆく。

十四日には、

小歳といって、

餅をつき諸神は言うに及ばず

鍬・鎌・斧・臼(うす)・摺(する)臼(す)・土摺(どする)

臼(す)・碓(からうす)・磨(いしうす)、

打(うち)杵(きね)・手(て)杵(きね)

・唐萁(とうみ)・ふるい・机・鑑・脇差・破魔弓・矢・羽子板・

囲炉裏(いろり)の鎰(かぎ)・扉・障子・襖(ふすま)にいたるまで、

餅を供える。

木まじない、野地焼き、鳥追は子供の行事である。

※「鳥追い」:

「歳時民俗記」には、

「鳥遂ニハ男子ハ手々ニノトキぼんでんヲ振立て女子ハ羽子板ニ四手ヲ持添へ、

「ほういほういの鳥をば、かしら折って、しほつけてさんどがしまえほういほうい」

とみえる。

これは「作毛ニ鳥ノツカザル除外ナリト」ある。

昭和20年代まで盛んだった「鳥小屋」がこれであろう。

鳥小屋と田楽(でんらく)

・・・内郷郷土史 下巻 P679より

旧正月十四日各ごとに、

田や畑の一部に竹や樫の木などで、

八畳から十畳ぐらいの小屋を立て、

十五歳以下の者が小屋長となり全てを司った。

夜になり小屋の中央に神を祭り、

田楽・お神酒を供え、の人々の参詣を待つ。

村人は七小屋詣りと言って七つの鳥小屋を詣で、

お賽銭を上げ、お神酒や田楽の御馳走を受けたりする。

こうして夜を明かして、

夜明けとなり、

正月飾りや古い神社のおふだなどを焼却する。

この時、

神棚の持ちを人知れず焼いて食すれば「力持ち」となると言われた。

・・・

さらに七小屋を廻ってお詣りをすれば、

この一年間風邪をひかないという言い伝えがある。

無病息災・家内安全を祈願する行事でいわき地方各地で行われた。

田楽(でんらく)とは:

鳥小屋で食べる、こんにゃくに味噌をつけたもの。

石城北神谷誌

高木誠一著

P95~98にかけて

明治から大正期時代の鳥小屋について詳しく書かれています。

正月も十二、三日ごろになるといずれの作でも

七、八才より十三、四頃までの

子供たち等が一戸から藁二束」くらいづつ、

竹藪のある家からは大小の竹を

取り交ぜて、十本位づつ貰ひ集める。

作中の者総出て、この鳥小屋をかける。

十五日暁に小豆粥供えて、歳徳神を送る。

舅に樽、魚を進上し、

これで正月が終わったことをのべる。

十六日は、地獄の釜のふたがあくをいう。

念仏の講中は、

鉦、太鼓をたたいて、

仏さまのお名を唱え、後生を願うといえども十王堂に集まって、

殺生、偸盗(ちうとう)、邪淫、亡語、飲酒

の五戒を破ってはとんでもないことだと。

田舎一休の歌に

念仏は申さずとても正直に情や慈悲を念仏と云う

念仏をとなえなくても

正直に人情ぶかく慈悲をもってを生きることを仏道という。

と

当時の道徳観が書かれています。

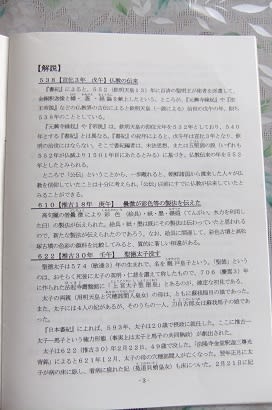

「寛政十一年農家年中行事」:

いわき史料集成刊行会編集・発行になる

「いわき史料集成 第一冊」・・・昭和六二年二月二日発行

に収録されています。

この史料を使い

「なるほど歴史塾」では

講師は

もちろん山名先生で

平成19年から20年にかけまして、

解読しました。

その後この本は

いわきの学校教育や市民の学習に役立つのではないかと考え

21年8月8日に600部発行しました。