ブクログより

何とも衝撃的なタイトルです。

興味本位でも怖いもの見たさでもでもなく、必要に駆られて私は手に取りました。

いきなりショッキングな映像などが出てこないかと、恐る恐る心してページをめくりました。

などと大層な前置きですが、私は山歩きを趣味としていますので、ヒル問題は避けて通れず、目下私の中では重大な懸案事項となっております。

そのヒルについて研究をしてくれているのですから、目を通さない理由はありません。

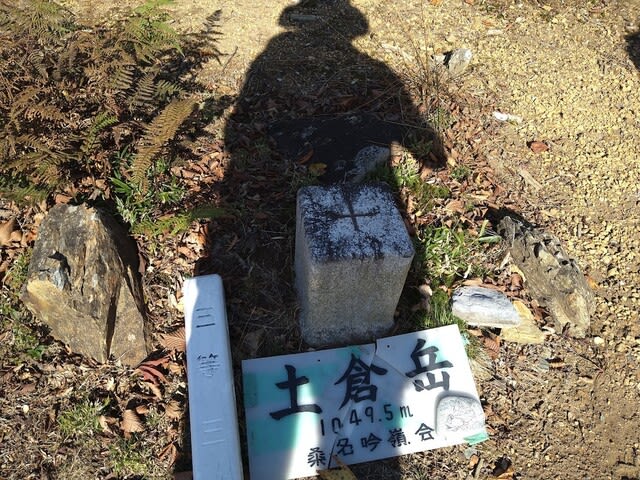

子供たちが、三重県の鈴鹿の山のふもとでヒルについて調べている、というのはネットで見て知っていました。

本を手に取り、あ~あの子達だ!とすぐわかりました。研究を重ねてこんな立派な本に仕上げたんだ、それも山渓から出版・・・と感動したものです。

私も、鈴鹿山系を歩く機会が多いものですから、知っている地名や山が出てきて、より親近感を持っているのですが、いかんせん題材が題材ですので。

でもページをめくらないことには進みません。

まぁ、子供たちというのは怖いもの知らずというか、好奇心旺盛というか、わざわざヒルの出没スポットに行って、ヒル採集をするという、身の毛がよだつようなことは基本中の基本、(そりゃヒルを持ってこなくては研究にならない)

まずヒルの形状から始まり、何に反応するのか、弱点は何か、そしてタイトルにある木から落ちてくるのか等々、実験は進みます。

樹木の下にシートを敷いて(シートの周りには忌避剤を振ってある)ヒルが木から落ちてくるのを3時間も待ってみたり、それも条件を変えて何度も。

全身すっぽりビニール袋をかぶり(顔だけ出して)サウナ状態になりながら足元のヒルが何分で首まで上がってくるか、などまさに体を張った実験を繰り返したり、解剖をしてヒルの臓器を調べたり(う~~ブルブル)

彼らの興味は次々と湧き上がり実験はどんどん高度化していくのです。

彼らはヒルを駆除するのが目的ではなくあくまで研究対象、片や私はどうしたら避けられるかというのが問題なので、相いれない部分もあるのですが、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ではありませんが、大いに参考にさせてもらう部分はあると思います。

これからの彼らの研究にエールを送りたいです。

※本文中の写真が白黒でよかった。

それとページ数の代わりにいろんな形をしたヒルのイラストが怖かった。ちょうどページをめくる手に触りそうで・・・

ヒルは木から落ちてこない / 樋口大良 子どもヤマビル研究会