高尾山から下りてきて、今回の目的である「トリックアート美術館」へ・・・・・

トリックアートを経験するのは、孫姫たちもそうですが、付添いのジジ・ババも初めて!!

館内に入ると、係の女性から、トリックアートの楽しみ方の解説があります。

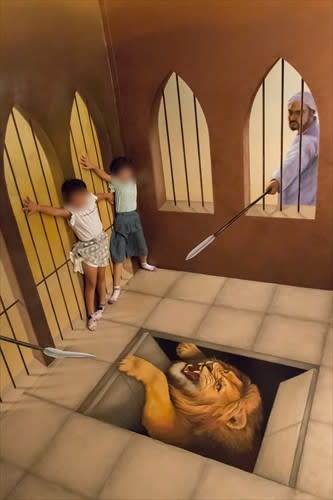

館内には20以上のいろんなトリックアート作品が用意されていて、想像以上の楽しさです。

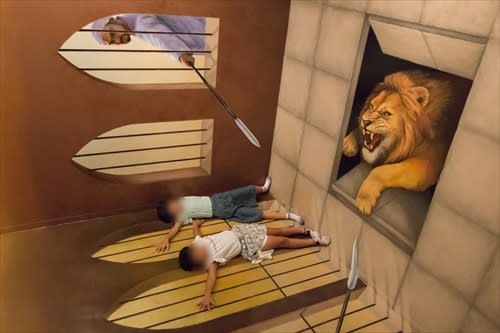

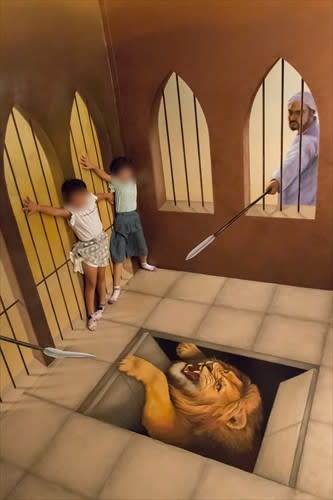

ほとんどが人とのコラボ作品なので、ここではほんの一部しか紹介できませんが、孫姫たちも大喜びです。

平面に描かれた絵が、光と影の具合で立体的に見えたり、目の錯覚を利用したり、大人でも楽しめる作品がいっぱい。

次の作品は、平面に書かれた訳のわからない扇形の絵を円筒形の鏡に映したものですが、なんだか分かりますか?

有名なウジェーヌ・ドラクロワの「民衆を導く 自由の女神」です。

次の写真も、すべて平面に描かれた絵の上でポーズをとって、上から写真を撮ったものです。

もちろん、本人たちは、撮り終わった写真をモニターで見て、初めてその構図が分かるのですが、その結果に大喜びです。

写真を撮るときのカメラ位置も印されているので、誰でも簡単に撮れますよ。

スマホでも撮れますが、館内は暗くて、最新の高感度スマホの方が良いかも知れません。

(参考までに、今回撮影した写真は、最高でISO:25600で撮影してます。)

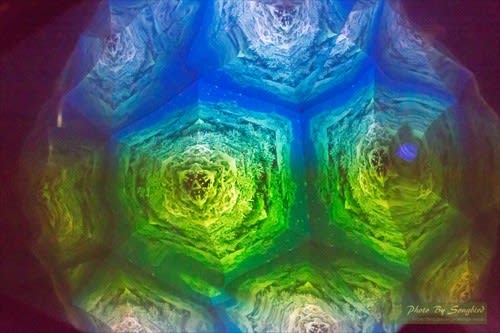

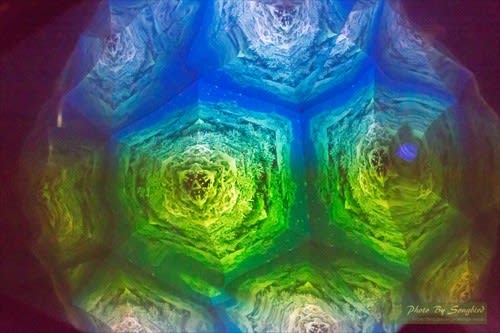

巨大万華鏡も綺麗でした。 人間万華鏡(覗いた人の顔の万華鏡)もあるので、是非試してみてください。

当初、1時間くらいで見終わると予想していたのですが、孫姫たちも大喜びで、結局、2時間以上いたことになります。

そして・・・・・・この後が大変なことに・・・・・・

昼食は、圏央道のPAでということで、午後1時過ぎに圏央道に入ったものの、途中で事故のため通行止めに!!

PAにたどり着いたのは午後4時過ぎ、インター出口を出たのが、午後5時過ぎ。

ほんの30分ほどの行程を、4時間くらいかかったことになります。幸い、姫たちは、疲れてお昼寝タイム。

少々疲れたプチドライブでしたが、姫たちは大喜びでした。

*高尾山や「トリックアート美術館」に車で行かれるときは、駐車場が案外少ないので、要注意です。

もし、駐車場がいっぱいの時は、一つ手前の京王線「高尾駅」周辺の駐車場得御利用すると便利ですよ。

一駅だけ、京王線で移動することになりますが・・・・・

トリックアート作品が、HPに掲載されてましたので、興味のある方は・・・・・・・こちら

トリックアートを経験するのは、孫姫たちもそうですが、付添いのジジ・ババも初めて!!

館内に入ると、係の女性から、トリックアートの楽しみ方の解説があります。

館内には20以上のいろんなトリックアート作品が用意されていて、想像以上の楽しさです。

ほとんどが人とのコラボ作品なので、ここではほんの一部しか紹介できませんが、孫姫たちも大喜びです。

平面に描かれた絵が、光と影の具合で立体的に見えたり、目の錯覚を利用したり、大人でも楽しめる作品がいっぱい。

次の作品は、平面に書かれた訳のわからない扇形の絵を円筒形の鏡に映したものですが、なんだか分かりますか?

有名なウジェーヌ・ドラクロワの「民衆を導く 自由の女神」です。

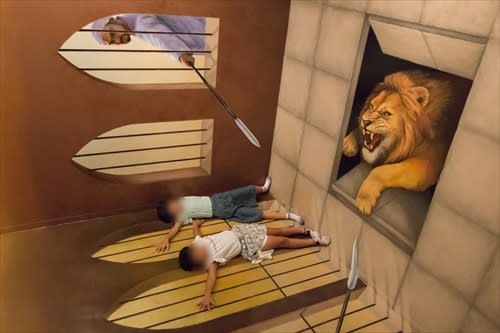

次は、なんだか分かり難いですよね。

床に寝転んで、こんなポーズで写真を撮って・・・・

写真を90度回転させると・・・・

次の写真も、すべて平面に描かれた絵の上でポーズをとって、上から写真を撮ったものです。

もちろん、本人たちは、撮り終わった写真をモニターで見て、初めてその構図が分かるのですが、その結果に大喜びです。

写真を撮るときのカメラ位置も印されているので、誰でも簡単に撮れますよ。

スマホでも撮れますが、館内は暗くて、最新の高感度スマホの方が良いかも知れません。

(参考までに、今回撮影した写真は、最高でISO:25600で撮影してます。)

巨大万華鏡も綺麗でした。 人間万華鏡(覗いた人の顔の万華鏡)もあるので、是非試してみてください。

当初、1時間くらいで見終わると予想していたのですが、孫姫たちも大喜びで、結局、2時間以上いたことになります。

そして・・・・・・この後が大変なことに・・・・・・

昼食は、圏央道のPAでということで、午後1時過ぎに圏央道に入ったものの、途中で事故のため通行止めに!!

PAにたどり着いたのは午後4時過ぎ、インター出口を出たのが、午後5時過ぎ。

ほんの30分ほどの行程を、4時間くらいかかったことになります。幸い、姫たちは、疲れてお昼寝タイム。

少々疲れたプチドライブでしたが、姫たちは大喜びでした。

*高尾山や「トリックアート美術館」に車で行かれるときは、駐車場が案外少ないので、要注意です。

もし、駐車場がいっぱいの時は、一つ手前の京王線「高尾駅」周辺の駐車場得御利用すると便利ですよ。

一駅だけ、京王線で移動することになりますが・・・・・

トリックアート作品が、HPに掲載されてましたので、興味のある方は・・・・・・・こちら