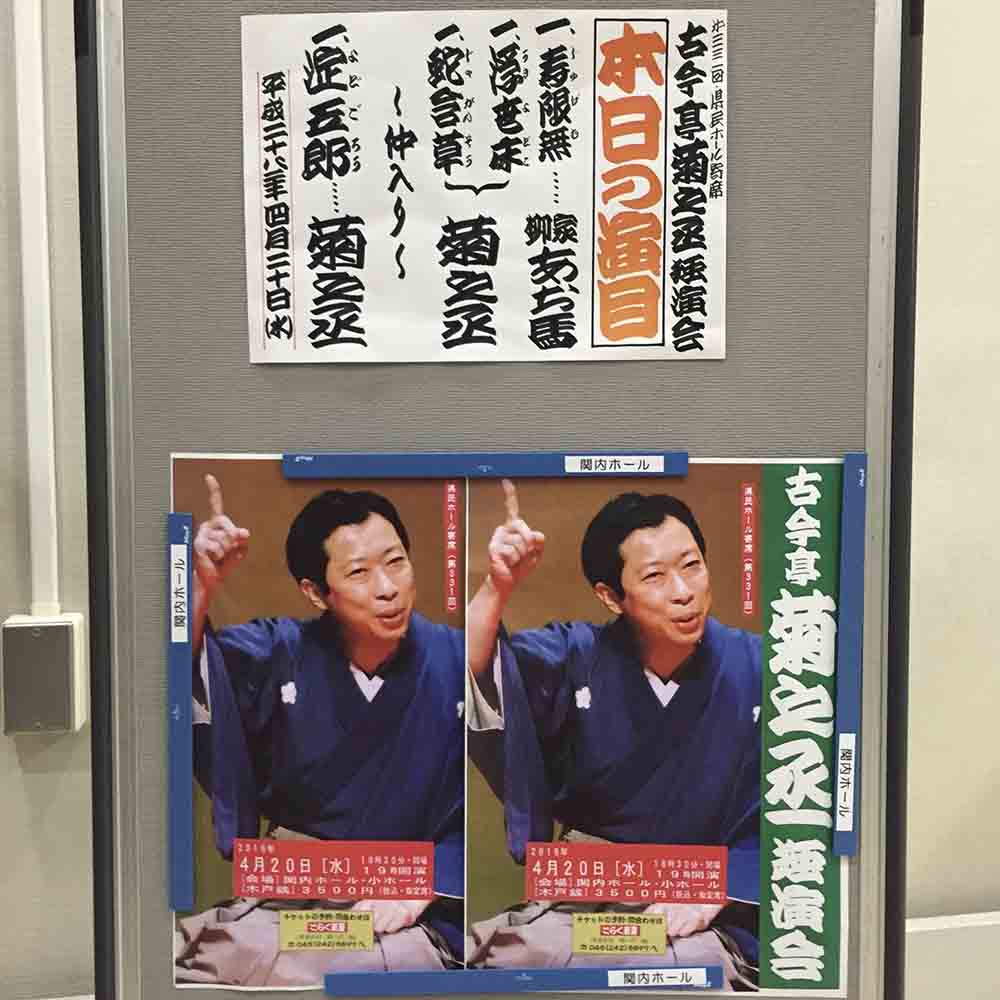

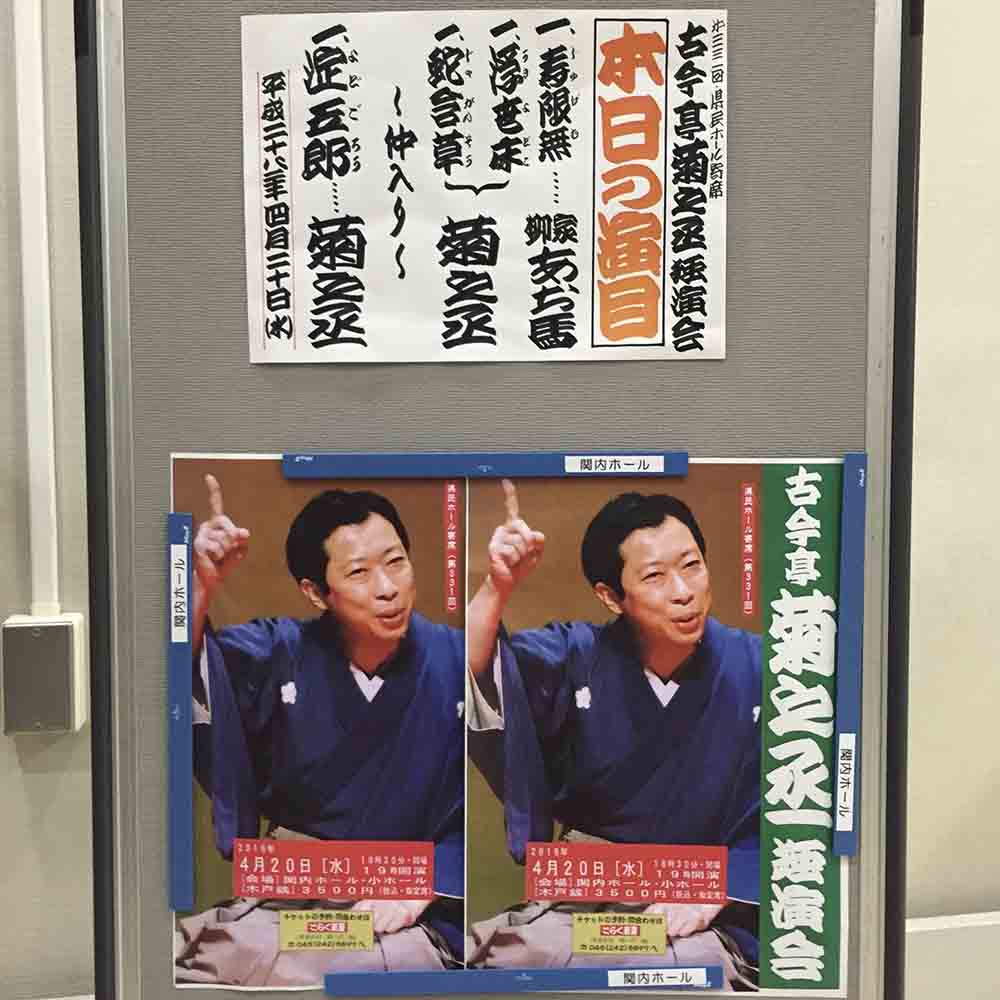

先日は関内ホールで、菊様こと古今亭菊之丞師匠の独演会。

師匠とは昨夏の軽井沢以来。

この公演をいち早く教えてくれた落語スキーなh川さんと堪能してきました。

演目は

個人的に好きなのは「蛇含草」

ウワバミが人間を飲み込んだときに出すという消化液から作ったという薬を「蛇含草」というそうで。

ご隠居と長屋の住人の実に些細な意地の張り合いがこの薬のおかげでとってもシュールな事態に…。

今席で初めて聞いたのが「淀五郎」

淀五郎というのは江戸時代の役者の名前です。

古典落語の中には相撲や歌舞伎といった当時の大衆娯楽の中で生きる関取や役者さんをモデルにした噺があります。

まだおぼつかないルーキーがライバルの挑戦やべテランの薫陶を得てやがて一人前になっていく、出世物語です。

聞いている方が違和感なくすんなりと受け入れるには、演じる方が相当の知識を持ていなくてはなりません。

その難しい一席をたっぷり楽しく聞かせていただきました。

それはさておき

前座の柳家あお馬(ば)さん演じた「寿限無(じゅげむ)」

早口言葉でも有名な、日本一長い名前の子のお話です。

ああ、今はそうなのね、と感じたところがふたっつばかり。

ひとつめ。

その名前のくだりに

「くうねるところにすむところやぶらこうじ…」この後の言葉ですが、何と覚えているでしょうか。

私は「やぶらこうじぶらこうじ」

あお馬(ば)さんは「やぶらこうじやぶこうじ」

両方とも間違いではなく、昨今は後者で演じられる方が多いのだそうです。

ふたつめ。

オチの部分です。

幼少時にきいた寿限無の最後は実にブラックで、

長寿を願ってつけた親の願いとは裏腹に、少年じゅげむは井戸に落ち、

助けを元間に走った友達が、大人に落ちた子の名前を言っているうちに時が経ち、

少年じゅげむは天国に行ってしまったとさ、というものでした。

それが堂々と子供向けの雑誌に載っていたんだわ。当時は(遠い目)

んでもって、h川さんのおかげで楽屋まで押しかけて、菊様に昨夏のお礼とご挨拶。

本当にどうも図々しくってごめんなさい。

ところで、菊之丞師匠の高座は今回で三席目なのです。

初めは銀座、次が軽井沢、そして今回横浜。

この世界では、二席目を裏を返すといい、三席目で馴染みとなるのだそうです。

地元で晴れて馴染みになったとは、これもまたご縁かしらとひとりごつのでありました。

師匠とは昨夏の軽井沢以来。

この公演をいち早く教えてくれた落語スキーなh川さんと堪能してきました。

演目は

個人的に好きなのは「蛇含草」

ウワバミが人間を飲み込んだときに出すという消化液から作ったという薬を「蛇含草」というそうで。

ご隠居と長屋の住人の実に些細な意地の張り合いがこの薬のおかげでとってもシュールな事態に…。

今席で初めて聞いたのが「淀五郎」

淀五郎というのは江戸時代の役者の名前です。

古典落語の中には相撲や歌舞伎といった当時の大衆娯楽の中で生きる関取や役者さんをモデルにした噺があります。

まだおぼつかないルーキーがライバルの挑戦やべテランの薫陶を得てやがて一人前になっていく、出世物語です。

聞いている方が違和感なくすんなりと受け入れるには、演じる方が相当の知識を持ていなくてはなりません。

その難しい一席をたっぷり楽しく聞かせていただきました。

それはさておき

前座の柳家あお馬(ば)さん演じた「寿限無(じゅげむ)」

早口言葉でも有名な、日本一長い名前の子のお話です。

ああ、今はそうなのね、と感じたところがふたっつばかり。

ひとつめ。

その名前のくだりに

「くうねるところにすむところやぶらこうじ…」この後の言葉ですが、何と覚えているでしょうか。

私は「やぶらこうじぶらこうじ」

あお馬(ば)さんは「やぶらこうじやぶこうじ」

両方とも間違いではなく、昨今は後者で演じられる方が多いのだそうです。

ふたつめ。

オチの部分です。

幼少時にきいた寿限無の最後は実にブラックで、

長寿を願ってつけた親の願いとは裏腹に、少年じゅげむは井戸に落ち、

助けを元間に走った友達が、大人に落ちた子の名前を言っているうちに時が経ち、

少年じゅげむは天国に行ってしまったとさ、というものでした。

それが堂々と子供向けの雑誌に載っていたんだわ。当時は(遠い目)

んでもって、h川さんのおかげで楽屋まで押しかけて、菊様に昨夏のお礼とご挨拶。

本当にどうも図々しくってごめんなさい。

ところで、菊之丞師匠の高座は今回で三席目なのです。

初めは銀座、次が軽井沢、そして今回横浜。

この世界では、二席目を裏を返すといい、三席目で馴染みとなるのだそうです。

地元で晴れて馴染みになったとは、これもまたご縁かしらとひとりごつのでありました。