5月28日は、前日と同じく金毘羅山の岩場で岩場技術 実践編の講習を行いました。

この実践編は金毘羅山の岩場を「一つの大きな岩山」と見なして、実際の大きな岩山や岩場ルートを登るシミレーション的内容の講習となります。従って基本的に全装備を背負って方々の岩を登り巡りながら山頂をめざすというスタイルです。もちろん途中に現れる様々な個所で必要とされる技術や知識を学んでいただきながら「本当に生きた技術」「本当に使える技術」の習得の為の行動です。

ご参加の3名様は前日の基本編に引き続きのご参加だったので、前日のおさらいと復習を少し行った後は早速岩尾根登りからスタート。

※この約40m上部に剥がれ落ちそうな巨大な岩場がありますのでこの付近を登る際は要注意です。出来れば避けて一段上から登る方が賢明です。

剥がれ落ちそうな岩の箇所は手前から大きく迂回して上部でワイケン尾根に戻って引き続き登っていきます。

先頭はローテーション制で、直近のルートファインディングを自分達で行いながら登っていってもらいます。

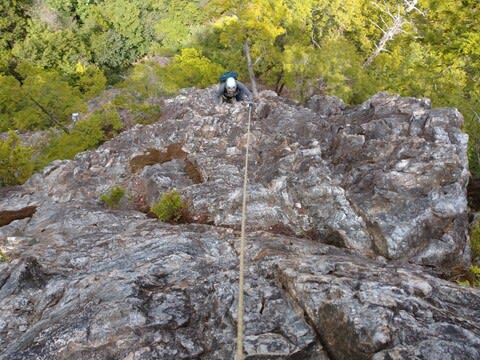

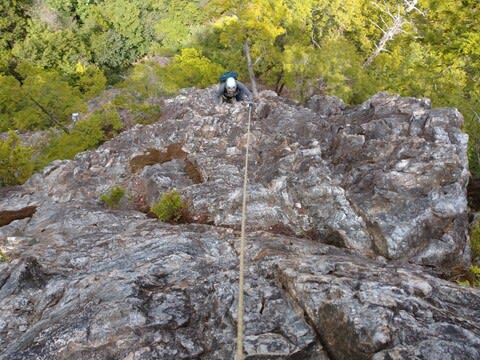

途中の小岩壁で暫しトップロープで登り下りの反復練習です。

昨日より難しいラインですが皆さんとても上手に安定して確実な動作で登り下りされるので見ていて嬉しくなってきます。

岩尾根登りを再開してフリーで登っていきます。

前衛峰に登頂という想定でワイケンの頭に一回目の登頂です。

大原の里を眺めます。昨日と同じ風景を眺めているのですが感じ方が違います。気候もですがその日の気持ちも作用しているのでしょうかね?

続いて北尾根を末端から登ります。

僕が金毘羅に通い始めた35年くらい前は登山靴で登ってる人しかいなかったですが最近はクライミングシューズの人ばかりです。

しかしここはやはり登山靴やアプローチシューズで登ります。

上をめざしてグングン登ります。

皆さん上手い上手い!

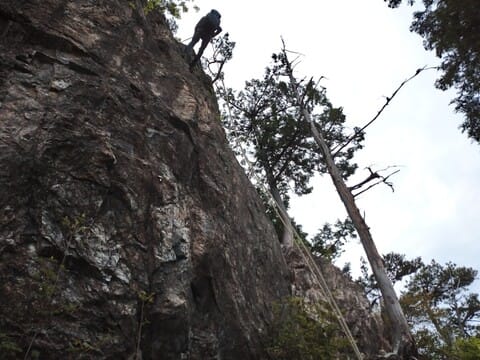

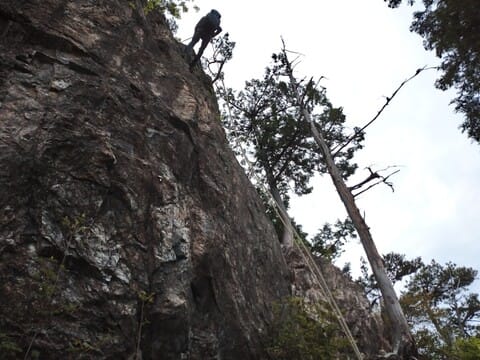

高度感満点の最上部を登ります。

ワイケン尾根に合流して小岩壁を登ります。

この後、本峰登頂という想定でワイケンの頭に2回目の登頂です。

頭直下のフェースを使って懸垂下降の練習です。

山頂からの下山はやはりワイケン尾根の岩尾根を辿って岩場の下降技術を練習しながら下ります。

めちゃくちゃ急な岩壁を懸垂下降を駆使して下ります。

結局この日は懸垂下降も7回づつしていただけて皆さん満足されていました。

岩が剥がれ落ちそうな所はやはり大きく迂回してきて一番最下部の小岩壁をクライムダウンで下り終えて終了~

皆さん本当によく頑張りましたね~!

まるで一つの大きな本番の山を登ってきたような充実感がありましたね。

本当にお疲れ様でした。ご参加ありがとうございました。

熱く、楽しくいこう!

この実践編は金毘羅山の岩場を「一つの大きな岩山」と見なして、実際の大きな岩山や岩場ルートを登るシミレーション的内容の講習となります。従って基本的に全装備を背負って方々の岩を登り巡りながら山頂をめざすというスタイルです。もちろん途中に現れる様々な個所で必要とされる技術や知識を学んでいただきながら「本当に生きた技術」「本当に使える技術」の習得の為の行動です。

ご参加の3名様は前日の基本編に引き続きのご参加だったので、前日のおさらいと復習を少し行った後は早速岩尾根登りからスタート。

※この約40m上部に剥がれ落ちそうな巨大な岩場がありますのでこの付近を登る際は要注意です。出来れば避けて一段上から登る方が賢明です。

剥がれ落ちそうな岩の箇所は手前から大きく迂回して上部でワイケン尾根に戻って引き続き登っていきます。

先頭はローテーション制で、直近のルートファインディングを自分達で行いながら登っていってもらいます。

途中の小岩壁で暫しトップロープで登り下りの反復練習です。

昨日より難しいラインですが皆さんとても上手に安定して確実な動作で登り下りされるので見ていて嬉しくなってきます。

岩尾根登りを再開してフリーで登っていきます。

前衛峰に登頂という想定でワイケンの頭に一回目の登頂です。

大原の里を眺めます。昨日と同じ風景を眺めているのですが感じ方が違います。気候もですがその日の気持ちも作用しているのでしょうかね?

続いて北尾根を末端から登ります。

僕が金毘羅に通い始めた35年くらい前は登山靴で登ってる人しかいなかったですが最近はクライミングシューズの人ばかりです。

しかしここはやはり登山靴やアプローチシューズで登ります。

上をめざしてグングン登ります。

皆さん上手い上手い!

高度感満点の最上部を登ります。

ワイケン尾根に合流して小岩壁を登ります。

この後、本峰登頂という想定でワイケンの頭に2回目の登頂です。

頭直下のフェースを使って懸垂下降の練習です。

山頂からの下山はやはりワイケン尾根の岩尾根を辿って岩場の下降技術を練習しながら下ります。

めちゃくちゃ急な岩壁を懸垂下降を駆使して下ります。

結局この日は懸垂下降も7回づつしていただけて皆さん満足されていました。

岩が剥がれ落ちそうな所はやはり大きく迂回してきて一番最下部の小岩壁をクライムダウンで下り終えて終了~

皆さん本当によく頑張りましたね~!

まるで一つの大きな本番の山を登ってきたような充実感がありましたね。

本当にお疲れ様でした。ご参加ありがとうございました。

熱く、楽しくいこう!