「お通さん」は吉川英治の小説「宮本武蔵」に登場する創作人物である。

にもかかわらず、大原の里には「お通笛の会」があり、姫路城下には「お通像」が建っている。

小説「宮本武蔵」の、姫路城下「花田橋」の章に、武蔵とお通さんの出逢いと別れの名場面が切々と描かれている。

お通さんは、母の忘れ形見として「しの笛」を携えている。

お通さんが奏でる、しの笛は母を慕う音色でもある。

歴史物語には往々にして、尾ひれのようなものが幾つも付いて現在に至っているものが多い。

その典型が「平家物語」だろう。その他の戦国歴史物もほとんどが真偽入り乱れて、物語として現在に伝えられている。

したがって宮本武蔵の「お通さん」も、「そのような人がいたかも知れない」というロマンとしてとらえておけば良い事だと思う。

「お通さん」が実在しなかったとも言えないし、「お通さん」のような女性が実在したとも言い切れない。

歴史ロマンというものは、そういうものであり、歴史ロマンはそれで良いのだと思う。

歴史ロマンで確定できない事実として「義経の一の谷の逆落とし」の場所が神戸には二箇所あることだ。

しかし、どちらもが「義経の一の谷」として歴史ロマンを大切にしておられる。

この姿勢こそが「地元の歴史」に「ロマン」を吹き込むものだと思う。

姫路城下には高木橋(現在は小川橋)のたもとに旅姿で武蔵を慕う「お通さん」の像が建っている。「お通公園」だ。

そのお通さんの腰に短刀のような差し物がある。それが「お通さんの」母の形見の「しの笛」なのだ。

播州しの笛 は お通さんの笛でもある。

「風の音~恋文・愛(城山如水作曲)」は武蔵を慕う「お通」さんの想いを、しの笛で奏でる曲なのだ。

毎回の演奏会で必ず演奏するのが、この「風の音~恋文・愛」なのだ。

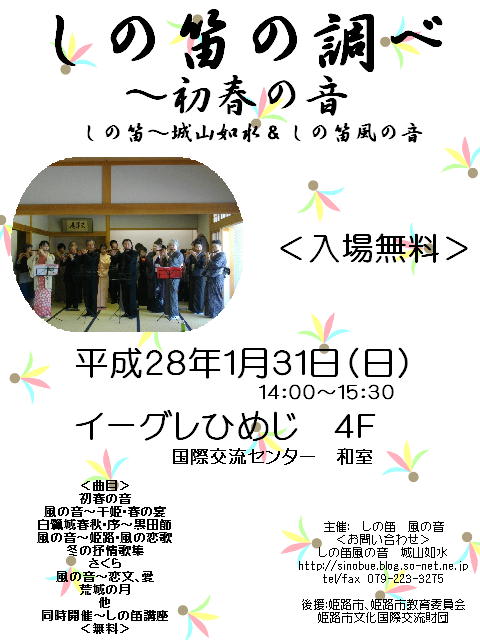

1月31日の「しの笛の調べ~初春の音」にて、播州しの笛の独奏・合奏により

武蔵を慕うお通さんの想いを情緒豊かにお聞きいただきます。

http://hyocom.jp/bbs/bbs_list.php?root_key=161848&bbs_id=14

播州城山流<しの笛 風の音>城山如水作曲

http://sinobue.blog.so-net.ne.jp