建物を建てる時には、地鎮祭をしますが、柱を立てて建前をする時期になると本来は上棟祭をします。

上棟祭(むねあげのまつり)を行う意義は、建物の新築に際して、その棟木を上げるに当たり、家屋の守護神及び工匠の神を祭って、今後長く新しく作られた建物に禍なく、幸あれと祈るものと言われています。

近頃では殆ど行われなくなってしまいましたが、年に数回ほど依頼があります。

今月は、2件ほどご依頼がありご奉仕をさせて戴いております。

祭典にお呼びする祭神は、屋船久久遅神(やふねくくのちのかみ)、屋船豊宇気姫神(やふねとようけひめのかみ)この御祭神は家屋の守護神で、

手置帆負神(たおきほおひのかみ)、彦狭知神(ひこさしりのかみ)は工匠の神を主にお呼びし、これに氏神として産土神を併せてお祭りをします。

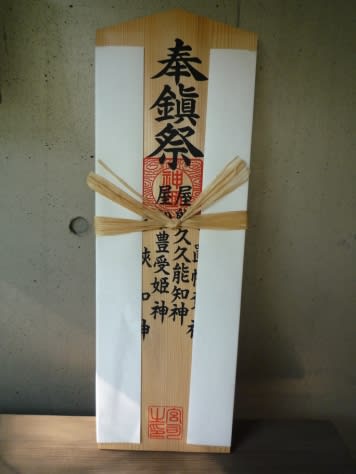

棟札(棟札には、上棟祭を斎行する日と共に建主や施工者、お祭りを奉仕した神社名などが記載されます)

※ 棟札は、祭典終了後、棟木に打付けます。

本来の祭典は、大掛かりのものですが、今は出来る範囲でのみ執り行っています。

上棟祭の主な祭事は、棟木を棟に曳上げる曳綱の儀、棟木を棟に打固める槌打の儀、餅銭を散じて災禍を除く散餅銭の儀です。

しかし、曳綱の儀は主に工匠が準備を行なうことから敬遠され、又散餅銭の儀は近隣とのお付き合いなど複雑な面があり難しい環境となっています。

今、出来る範囲と言えば、槌打ちの儀です。

槌打ちで使う木槌

振幣

槌打ちの儀も本来は、工匠等が行う儀式ではありますが、これを熟知している工匠今はなかなかいらっしゃらなくって、神社で準備をし神職が中心になって執り行うのが現状です。

しかしながら、上棟祭を行う事には先に申し上げた通り建物に禍なく幸あれ、家の繁栄を祈念するお祭りであり本来ならば欠かせないお祭りの一つです。

出来ましたら、一生に一度の大仕事、家を建てるというこの大仕事に地鎮祭だけではなく上棟祭も執り行うことも一考と思われます。